2017年03月03日

救世軍の「ありがとう」を探る

タイトル:ありがとうにありがとう

探究領域:社会寄与

セントラルアイディア:「私たちはおかげさまで生きている。」

案内してくださるのは金子さん。毎年のようにTCSの子どもたちがフィールドワークに来るので、また来たね!と温かく迎えてくれます。本当に「ありがたい」ことです。

「ここではきみたちのスクールの給食も含めて、1日150食ぐらいを1人か2人でつくっているんだよ」

2人で100人分以上の料理をつくる!これだけで子どもたちは驚きです。ここは給食調理専門センターではなく、病院付属のカフェテリア。入院している患者さんのためのご飯をつくるだけでなく、お見舞いに来たり、病院に勤めるお医者さん・看護師さん・職員さんのランチ、そして地域の人たちのための食堂です。ふらりと立ち寄って栄養を考えられた食事を「安い」値段で食べられるのです。

「なるべく安くするためには、材料も安く買わないといけないし、たくさんの人を雇うわけにもいかないよね」

少ない人たちがてきぱきと働いて、おいしいものを少しでも安くつくっていることがわかりました。

では、給食をつくるには、だれがどんなことをしているのか……

金子さんの話は続きます。厨房には巨大な冷凍庫と冷蔵庫があり、冷凍庫には、安く仕入れた魚や肉が保存されています。また、冷蔵庫には、当日の調理を楽にするために前日から仕込んだ料理が入っています。

「買い物は電話で注文することが多いかな。あらかじめ、栄養を考えて献立を立てて、必要なものをあらかじめ買っておくんだよ」

料理をつくる人や、つくられた料理を配膳したり、配達したりする人だけでなく、献立をつくる人、注文する人がいる。さらには、カフェを掃除したり、食器を洗ったりする人もいる。

「でもね、これを全部ばらばらでやっているとたくさん人が必要でしょ。だから多くの役目を一人の人がやるんだよ」

「大変だなあ……」

ひとつのことをするだけでも忘れてしまうのに、多くの別々のことをやる。それも自分のためというより他者のため。やはり「百聞は一見にしかず」。現場に来てみると、何気なく日々見過ごしていたことの「ありがたさ」がわかります。

「みんながおいしく食べてくれて、健康でくらしてくれればうれしいよ」

調理をしている人に声をかけられて「はっ」とする子どもたち。なぜなら、ちょっとでも食べたくないなと思ったら、だらだら食べたり、誰かに食べてもらったりして済ませているからでした。ただ口をあーんと開けて待っているだけ。そのうえ、ほしくなかったら口をつぐんでそっぽを向いてしまう。そんな日常を少しは恥ずかしく思う気持ちが芽生えたようでした。

給食ひとつでも、これだけの人や設備や施設の「おかげ」がたくさんたくさんからんでいる。直接、調理してくれる人にはもちろん感謝だけれど、TCSまで運んでくれる人も、お金を安く、健康な食事をつくろうと考えている人も、さらには食材を売ってくれる人もいる。人だけではない。たくさんの食器をわざわざ手で洗わなくていいように「食洗機」が大活躍している。大量の食材を安く仕入れて保存できるような「冷凍庫」もある。こういった装置の「おかげ」で、安い給食が食べられる。

1年生の頭の中には、「おかげ」の連鎖がいっぱいになりました。そして、おぼろげながら「感謝」の気持ちもわいてきているようです。「自分」の外、「家族」の外に「社会」があり、その「おかげ」で自分たちの生活が成り立っていることを垣間みることができました。

RI

※TCS2016年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。

探究領域:社会寄与

セントラルアイディア:「私たちはおかげさまで生きている。」

[1年生]

1年生にとって家族以外の身近な「おかげ」のひとつが、週に1回の給食。そこで給食をわたしたちのためにつくってくれている救世軍を訪れました。いったいどんな「人」の「おかげ」で給食がつくられているのか現地でフィールドワーク&インタビューです。案内してくださるのは金子さん。毎年のようにTCSの子どもたちがフィールドワークに来るので、また来たね!と温かく迎えてくれます。本当に「ありがたい」ことです。

「ここではきみたちのスクールの給食も含めて、1日150食ぐらいを1人か2人でつくっているんだよ」

2人で100人分以上の料理をつくる!これだけで子どもたちは驚きです。ここは給食調理専門センターではなく、病院付属のカフェテリア。入院している患者さんのためのご飯をつくるだけでなく、お見舞いに来たり、病院に勤めるお医者さん・看護師さん・職員さんのランチ、そして地域の人たちのための食堂です。ふらりと立ち寄って栄養を考えられた食事を「安い」値段で食べられるのです。

「なるべく安くするためには、材料も安く買わないといけないし、たくさんの人を雇うわけにもいかないよね」

少ない人たちがてきぱきと働いて、おいしいものを少しでも安くつくっていることがわかりました。

では、給食をつくるには、だれがどんなことをしているのか……

金子さんの話は続きます。厨房には巨大な冷凍庫と冷蔵庫があり、冷凍庫には、安く仕入れた魚や肉が保存されています。また、冷蔵庫には、当日の調理を楽にするために前日から仕込んだ料理が入っています。

「買い物は電話で注文することが多いかな。あらかじめ、栄養を考えて献立を立てて、必要なものをあらかじめ買っておくんだよ」

料理をつくる人や、つくられた料理を配膳したり、配達したりする人だけでなく、献立をつくる人、注文する人がいる。さらには、カフェを掃除したり、食器を洗ったりする人もいる。

「でもね、これを全部ばらばらでやっているとたくさん人が必要でしょ。だから多くの役目を一人の人がやるんだよ」

「大変だなあ……」

ひとつのことをするだけでも忘れてしまうのに、多くの別々のことをやる。それも自分のためというより他者のため。やはり「百聞は一見にしかず」。現場に来てみると、何気なく日々見過ごしていたことの「ありがたさ」がわかります。

「みんながおいしく食べてくれて、健康でくらしてくれればうれしいよ」

調理をしている人に声をかけられて「はっ」とする子どもたち。なぜなら、ちょっとでも食べたくないなと思ったら、だらだら食べたり、誰かに食べてもらったりして済ませているからでした。ただ口をあーんと開けて待っているだけ。そのうえ、ほしくなかったら口をつぐんでそっぽを向いてしまう。そんな日常を少しは恥ずかしく思う気持ちが芽生えたようでした。

給食ひとつでも、これだけの人や設備や施設の「おかげ」がたくさんたくさんからんでいる。直接、調理してくれる人にはもちろん感謝だけれど、TCSまで運んでくれる人も、お金を安く、健康な食事をつくろうと考えている人も、さらには食材を売ってくれる人もいる。人だけではない。たくさんの食器をわざわざ手で洗わなくていいように「食洗機」が大活躍している。大量の食材を安く仕入れて保存できるような「冷凍庫」もある。こういった装置の「おかげ」で、安い給食が食べられる。

1年生の頭の中には、「おかげ」の連鎖がいっぱいになりました。そして、おぼろげながら「感謝」の気持ちもわいてきているようです。「自分」の外、「家族」の外に「社会」があり、その「おかげ」で自分たちの生活が成り立っていることを垣間みることができました。

RI

※TCS2016年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。

データから読みとる

タイトル:Be Water

探究領域:共存共生

セントラルアイディア:上善水の如し。

汚れを予め新聞紙で拭き取り、溜めた水で洗う。

仕上げは、回収後にしてもらっているため、これで終了。

すると、水の量はぐんと減らせます。

汚れ具合によっては水を使わなくても済んでしまう場合もでてきます。

ほかの学年の人たちにも協力してもらうことに。

ほかの学年の人たちにも協力してもらうことに。

油汚れを軽減するための施策として始まった食器洗い改革でしたが、

必要以上に水を使っている状況が明らかになってきました。

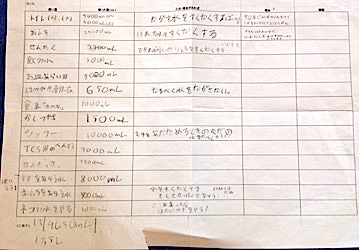

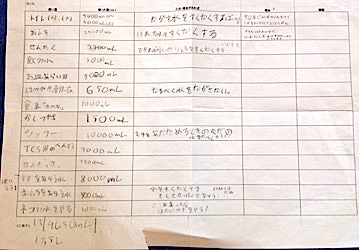

食器洗いのほか、自分たちはどんなことにどれだけの水を使っているのか、

それぞれ家で調べてくることにしました。

お風呂に入るのにもメジャーカップを持ち込んで測ってみたり、

水道の10秒あたりの水の量、もしくは100mlあたりの秒数を測ってみたりして調べます。トイレは水再生センターの人から小は5L、大は13Lと聞いていましたが、

家のトイレの説明書から正確な使用水量を見つけ出してくる子もいました。

歯磨きやペットもしくは植物への水など、気がついたときには計量して1日分の合計を出してみると、100L〜400L使っていることがわかりました。また、水道料金表から一人分を割り出してみた子もいます。共通していたことは、減らせるかもしれない水があると実感したこと、そして、飲み水ではなく、洗うことに使っている水の量がほとんどであったことでした。

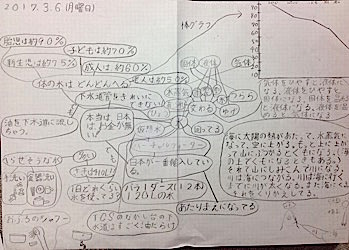

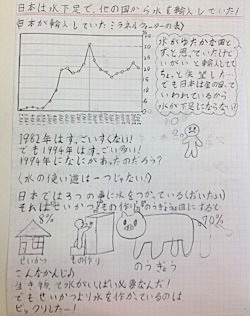

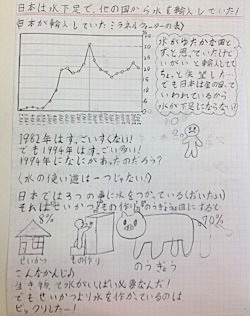

国土交通省やJICAの資料、再生センターでもらった資料、『水はめぐる もしも地球がひとつの井戸だったら』に書かれている文章やグラフをもとにして、実際に出された統計と自分たちの調査結果を照らし合わせてみます。

「ひとりが1日に使う水の量は、日本が310Lでネパールは30Lなんだ。」

「ネパールは、水道が少なかったと思う。」

冬休みに、ネパールでの交流プログラムに参加した子たちが水の使い方が日本とは違っていたことを紹介します。実際に測定したり、体験したりすることで、資料を読んで受け取る印象度は大きく変わってきます。国によって、使える水の量が違うことは、水がある国とない国があることを証明していることにもなり、国同士で水の奪い合いが起こる現状にも納得できます。

「水を使いすぎているのはわかったけど、そんなに有毒に汚しているとは思えないんだけど、 どこで水に有毒なものが混ざって再生センターに届くのかな?」

その疑問は、「水使用形態の区分」「全国の水使用量」のグラフを見ることで原因が見えてきます。自分たちが水を使いすぎていると思っていた量が、全体から見たらほんのわずかであり、家庭よりも工業、工業よりも農業に使われている水量の方がはるかに多いことがわかります。しかし、この水も自分たちが使っていることには変わりありません。

水不足の現状を表した世界地図を見てみます。

人口一人あたりの利用可能水資源量を「水ストレス」として、色の濃くなっている地域が、水資源供給量に対して需要が多いことを示しています。

「日本が赤くなってる。」

「『水をめぐる』にも、アジアは水不足だって書かれていたから、日本は水不足なんだ。」

そこで、次に見た資料は、日本がどの国からどのくらい水資源を輸入しているかを示した地図。仮想水とは、もし自国で生産していたらどの程度の水を必要としたかを推定したものであり、日本は世界最大の水資源輸入国であることが書かれています。また、自分たちが生活の中で外国のミネラルウォーターを飲んでいることも事実であり、自分たちがほかの国の水を使っているために、水不足を感じていないという事実まで明らかになってきました。すると、水を商品化したことで企業と住民が争うことになった水戦争では、自分たちは企業側のお客であることもつながっていきます。

そして、「世界の人口と世界の取水量の推移」から、人口が増え続けていることで一人あたりの水量が減っていくこともわかると、ますます水を使いすぎていては水がもたなくなることもわかってきます。

毎回、一緒に読んできた資料については、自分でもう一度振り返ります。

毎回、一緒に読んできた資料については、自分でもう一度振り返ります。

印象に残ったグラフは自分でも書き取ってみる、理解したことを自分の言葉で解説してみる、疑問に思ったことを書き記しておく、それぞれのまとめをシェアすることで、改めて理解できることや自分とは違った考え方を知り、同じ資料から見方が広がっていきます。

油拭きスタイルが定着しつつある中、食器洗い後のキッチンを見てみると、油汚れは軽減されたように見えます。でも、それ以上に気になるのは三角コーナーに残された生ゴミの多さです。まだ食べられるのに捨ててしまうのは、水を捨てているのと同じ。低学年の子に、やさしく話しかけ、きれいに食べられるよう促しています。調査と資料を合わせることで自分たちの行動が見直されていきます。

油拭きスタイルが定着しつつある中、食器洗い後のキッチンを見てみると、油汚れは軽減されたように見えます。でも、それ以上に気になるのは三角コーナーに残された生ゴミの多さです。まだ食べられるのに捨ててしまうのは、水を捨てているのと同じ。低学年の子に、やさしく話しかけ、きれいに食べられるよう促しています。調査と資料を合わせることで自分たちの行動が見直されていきます。

AN

※TCS2016年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。

探究領域:共存共生

セントラルアイディア:上善水の如し。

[3・4年生]

給食のお弁当箱を洗うのに2770mlもの水を使っていることがわかり、汚れを予め新聞紙で拭き取り、溜めた水で洗う。

仕上げは、回収後にしてもらっているため、これで終了。

すると、水の量はぐんと減らせます。

汚れ具合によっては水を使わなくても済んでしまう場合もでてきます。

ほかの学年の人たちにも協力してもらうことに。

ほかの学年の人たちにも協力してもらうことに。油汚れを軽減するための施策として始まった食器洗い改革でしたが、

必要以上に水を使っている状況が明らかになってきました。

食器洗いのほか、自分たちはどんなことにどれだけの水を使っているのか、

それぞれ家で調べてくることにしました。

お風呂に入るのにもメジャーカップを持ち込んで測ってみたり、

水道の10秒あたりの水の量、もしくは100mlあたりの秒数を測ってみたりして調べます。トイレは水再生センターの人から小は5L、大は13Lと聞いていましたが、

家のトイレの説明書から正確な使用水量を見つけ出してくる子もいました。

歯磨きやペットもしくは植物への水など、気がついたときには計量して1日分の合計を出してみると、100L〜400L使っていることがわかりました。また、水道料金表から一人分を割り出してみた子もいます。共通していたことは、減らせるかもしれない水があると実感したこと、そして、飲み水ではなく、洗うことに使っている水の量がほとんどであったことでした。

国土交通省やJICAの資料、再生センターでもらった資料、『水はめぐる もしも地球がひとつの井戸だったら』に書かれている文章やグラフをもとにして、実際に出された統計と自分たちの調査結果を照らし合わせてみます。

「ひとりが1日に使う水の量は、日本が310Lでネパールは30Lなんだ。」

「ネパールは、水道が少なかったと思う。」

冬休みに、ネパールでの交流プログラムに参加した子たちが水の使い方が日本とは違っていたことを紹介します。実際に測定したり、体験したりすることで、資料を読んで受け取る印象度は大きく変わってきます。国によって、使える水の量が違うことは、水がある国とない国があることを証明していることにもなり、国同士で水の奪い合いが起こる現状にも納得できます。

「水を使いすぎているのはわかったけど、そんなに有毒に汚しているとは思えないんだけど、 どこで水に有毒なものが混ざって再生センターに届くのかな?」

その疑問は、「水使用形態の区分」「全国の水使用量」のグラフを見ることで原因が見えてきます。自分たちが水を使いすぎていると思っていた量が、全体から見たらほんのわずかであり、家庭よりも工業、工業よりも農業に使われている水量の方がはるかに多いことがわかります。しかし、この水も自分たちが使っていることには変わりありません。

水不足の現状を表した世界地図を見てみます。

人口一人あたりの利用可能水資源量を「水ストレス」として、色の濃くなっている地域が、水資源供給量に対して需要が多いことを示しています。

「日本が赤くなってる。」

「『水をめぐる』にも、アジアは水不足だって書かれていたから、日本は水不足なんだ。」

そこで、次に見た資料は、日本がどの国からどのくらい水資源を輸入しているかを示した地図。仮想水とは、もし自国で生産していたらどの程度の水を必要としたかを推定したものであり、日本は世界最大の水資源輸入国であることが書かれています。また、自分たちが生活の中で外国のミネラルウォーターを飲んでいることも事実であり、自分たちがほかの国の水を使っているために、水不足を感じていないという事実まで明らかになってきました。すると、水を商品化したことで企業と住民が争うことになった水戦争では、自分たちは企業側のお客であることもつながっていきます。

そして、「世界の人口と世界の取水量の推移」から、人口が増え続けていることで一人あたりの水量が減っていくこともわかると、ますます水を使いすぎていては水がもたなくなることもわかってきます。

毎回、一緒に読んできた資料については、自分でもう一度振り返ります。

毎回、一緒に読んできた資料については、自分でもう一度振り返ります。印象に残ったグラフは自分でも書き取ってみる、理解したことを自分の言葉で解説してみる、疑問に思ったことを書き記しておく、それぞれのまとめをシェアすることで、改めて理解できることや自分とは違った考え方を知り、同じ資料から見方が広がっていきます。

油拭きスタイルが定着しつつある中、食器洗い後のキッチンを見てみると、油汚れは軽減されたように見えます。でも、それ以上に気になるのは三角コーナーに残された生ゴミの多さです。まだ食べられるのに捨ててしまうのは、水を捨てているのと同じ。低学年の子に、やさしく話しかけ、きれいに食べられるよう促しています。調査と資料を合わせることで自分たちの行動が見直されていきます。

油拭きスタイルが定着しつつある中、食器洗い後のキッチンを見てみると、油汚れは軽減されたように見えます。でも、それ以上に気になるのは三角コーナーに残された生ゴミの多さです。まだ食べられるのに捨ててしまうのは、水を捨てているのと同じ。低学年の子に、やさしく話しかけ、きれいに食べられるよう促しています。調査と資料を合わせることで自分たちの行動が見直されていきます。

AN

※TCS2016年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。

権利を奪う「権利」はない

タイトル:Borderless World

探究領域:共存共生

セントラルアイディア:人権は自由、正義及び平和の基礎である。

先週引っかかっていた「死刑」制度について、キッズは家でも保護者の皆さんと話をしてきたようである子がクイズを作ってきました。

「もしあなたの大切な人が、殺されてしまったらどうする?」

1:許す

2:死刑にして欲しいと思う

学びを毎日まとめているジャーナルにこう書かれており、私はすかさず「許せない」と答えました。

「もし自分がその被害にあったら」

そういう視点は「人権」を見る一つの見方として重要です。

逆に「死刑」に限らず、「制度を作る側」に立った時には、「人権」を守っていくにはどのような工夫が必要なのでしょうか。

この話は、すべての条項を読み終わった後、振り返りの時に議論になりました。

それぞれが最も気になった条項を取り上げたところ、3人が30条を取り上げました。

第30条 権利を奪う「権利」はない この宣言でうたわれている自由と権利を、ほかの人の自由と権利をこわすために使ってはなりません。どんな国にも、集団にも、人にも、そのような権利はないのです。

ー世界人権宣言 第30条より

権利を奪う「権利」はないという言葉に、それ自体が「矛盾」や「食い違い」であるという意見が多くありました。

あるキッズが考えたのは、「上には上がいる」ということで、ある人の上にその人の権利を縛る人がいる、さらにその上に国があり、それぞれの上の人が下の人の権利を縛るということでした。

また別の意見によれば、「人を殺さない限りは、自由である」ということもありました。

人権は「自由」「正義」「平和」の基礎である、これが今回の中心となる概念ですが、しかし、「他の人の権利を犯さない」ということが条件として、制約としてあるのです。

そのことが、最も重要な最後の条項に書かれていたのです。

今回の学びではキッズ達から本を紹介し読みあっています。

今回キッズの方から上がってきた参考図書は、

・バリ・ライ(2015)『おいぼれミック』(岡本さゆり訳)あすなろ書房

・灰谷健次郎(1998)『兎の眼』角川文庫

・ルイス・サッカー(2006)『穴』(幸田敦子訳)講談社文庫

他多数・・・

と言った具合に、関係のある書籍を読みながら、新聞記事から関係のあるものをピックアップしながら学びが進んでいきます。

特に話題に上がってきたのは「差別」についてです。

「おいぼれミック」では「イギリス人」と「インド人」の間での人種差別と、その差別を乗り越える話が描かれていました。

話を紹介しながら、「差別」と「差別じゃないこと」の違いは何か、考えを広げます。

「差別」は「差」があるからこそ起こる。つまり、人と人とでの「違い」で分けることである。

そして、差別じゃないのはそれぞれの人の性格、例えば「人気者であるから誘おう」などということは「差別にあたらない」ということでした。

世界人権宣言の第2条にもどれば。。

第2条 差別はいやだ わたしたちはみな、意見の違いや、生まれ、男、女、宗教、人種、ことば、皮膚の色の違いによって差別されるべきではありません。また、どんな国に生きていようと、その権利にかわりはありません。

とあります。

つまり、これらの「違い」によって分けられてしまう、避けられてしまう、

そんなことが差別に当たるということです。

本にはその「差別」を超えるアイディアとして、「関わる」「相手の好きなものを理解する」などで「差別」を乗り越え、隣人の老人と仲良くなるというストーリー展開になっていました。

私たちはこれからこの、「差別」や「紛争」などを克服することをめざし、理想を掲げる「TCS人権宣言」を起草します。

私たちが守るべき人権について、私たちが守れる人権について考えてまいります。

TY

※TCS2016年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。

探究領域:共存共生

セントラルアイディア:人権は自由、正義及び平和の基礎である。

[6年生]

今週も「世界人権宣言」を深く読み込みます。先週引っかかっていた「死刑」制度について、キッズは家でも保護者の皆さんと話をしてきたようである子がクイズを作ってきました。

「もしあなたの大切な人が、殺されてしまったらどうする?」

1:許す

2:死刑にして欲しいと思う

学びを毎日まとめているジャーナルにこう書かれており、私はすかさず「許せない」と答えました。

「もし自分がその被害にあったら」

そういう視点は「人権」を見る一つの見方として重要です。

逆に「死刑」に限らず、「制度を作る側」に立った時には、「人権」を守っていくにはどのような工夫が必要なのでしょうか。

この話は、すべての条項を読み終わった後、振り返りの時に議論になりました。

それぞれが最も気になった条項を取り上げたところ、3人が30条を取り上げました。

第30条 権利を奪う「権利」はない この宣言でうたわれている自由と権利を、ほかの人の自由と権利をこわすために使ってはなりません。どんな国にも、集団にも、人にも、そのような権利はないのです。

ー世界人権宣言 第30条より

権利を奪う「権利」はないという言葉に、それ自体が「矛盾」や「食い違い」であるという意見が多くありました。

あるキッズが考えたのは、「上には上がいる」ということで、ある人の上にその人の権利を縛る人がいる、さらにその上に国があり、それぞれの上の人が下の人の権利を縛るということでした。

また別の意見によれば、「人を殺さない限りは、自由である」ということもありました。

人権は「自由」「正義」「平和」の基礎である、これが今回の中心となる概念ですが、しかし、「他の人の権利を犯さない」ということが条件として、制約としてあるのです。

そのことが、最も重要な最後の条項に書かれていたのです。

今回の学びではキッズ達から本を紹介し読みあっています。

今回キッズの方から上がってきた参考図書は、

・バリ・ライ(2015)『おいぼれミック』(岡本さゆり訳)あすなろ書房

・灰谷健次郎(1998)『兎の眼』角川文庫

・ルイス・サッカー(2006)『穴』(幸田敦子訳)講談社文庫

他多数・・・

と言った具合に、関係のある書籍を読みながら、新聞記事から関係のあるものをピックアップしながら学びが進んでいきます。

特に話題に上がってきたのは「差別」についてです。

「おいぼれミック」では「イギリス人」と「インド人」の間での人種差別と、その差別を乗り越える話が描かれていました。

話を紹介しながら、「差別」と「差別じゃないこと」の違いは何か、考えを広げます。

「差別」は「差」があるからこそ起こる。つまり、人と人とでの「違い」で分けることである。

そして、差別じゃないのはそれぞれの人の性格、例えば「人気者であるから誘おう」などということは「差別にあたらない」ということでした。

世界人権宣言の第2条にもどれば。。

第2条 差別はいやだ わたしたちはみな、意見の違いや、生まれ、男、女、宗教、人種、ことば、皮膚の色の違いによって差別されるべきではありません。また、どんな国に生きていようと、その権利にかわりはありません。

とあります。

つまり、これらの「違い」によって分けられてしまう、避けられてしまう、

そんなことが差別に当たるということです。

本にはその「差別」を超えるアイディアとして、「関わる」「相手の好きなものを理解する」などで「差別」を乗り越え、隣人の老人と仲良くなるというストーリー展開になっていました。

私たちはこれからこの、「差別」や「紛争」などを克服することをめざし、理想を掲げる「TCS人権宣言」を起草します。

私たちが守るべき人権について、私たちが守れる人権について考えてまいります。

TY

※TCS2016年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。

2017年03月10日

「ありがとう」に応えるには

タイトル:ありがとうにありがとう

探究領域:社会寄与

セントラルアイディア:「私たちはおかげさまで生きている。」

ところが!

今日は、喜んで、おいしそうに食べているではありませんか!

「これおいしいよ!」

なんという変わり身の速さ。確かに昨日、魚をおいしく食べてもらうために工夫している話を聞いたばかりとはいえ、ここまですぐ変わってしまうとは。

「だって、これほんとうにおいしいんだもん」

魚は苦手だ!と言い切っていた子がニコニコ顔で言いました。

「おいしさ」とは、単に物理的「味覚」だけでなく、精神的なものが大きいのでしょうが、「おかげへのありがたみ」を知っただけでこれだけの変化をもたらすのは驚きでした。

「ごはんつぶも残しちゃだめだよ」

ぶつぶつ独り言をいいながら一粒残らずきれいにたいらげました。なんときれいなお弁当箱でしょう!

その翌日、子どもたちは率先して給食の準備をし始めました。机をふいて、はしを置いて、お弁当を机の上に置いていきます。誰にも言われたわけではないのに、なんとなく自分たちがした方がいいと思ったのでしょう。ただ食べるだけでなく、自分たちが給食の準備をすることで、救世軍の人たちへの「ありがとう」とともに、他のみんなの「おかげ」になることを目指し始めたのです。

それにしてもうまく分業しています。ごはんを盛る人に運ぶ人、味噌汁をお椀に入れる人、そしてお盆にのせて運ぶ人。てきぱき動いています。

先輩たちが2Fから降りてきて

「わあ、もう準備できてる!1年生すごい!」

と驚きます。これまで配膳にだらだらと時間がかかり、なかなか「いただきます!」の声がかからなかったのに、1年生がさっとやってのけてしまったからです。

「1年生のみんな、ありがとう!」

「ありがたみ」を感じ、応えたら、今度は、自分たちが「ありがとう」と言われる立場になったのでした。

これだけでは終わりません。みんなが食べ終わった後、汚れた机をふき、床に落ちたごはんつぶやらなんやらをほうきで掃き、なんとぞうきんがけまで。

「救世軍の人たちがやってくれていることをやってるだけだよ」

インタビューで聴いたことをしっかり覚えているだけでなく、自分たちでもやってみて、その「ありがたみ」を知ろうと思ったのでしょうか。

でも、だいたいこういうのは三日坊主で終わるというのが通例です。のどもと過ぎればなんとやらで、インタビュー直後の感動が消えれば、自然消滅してゆくものです。

しかし

今回の1年生は違いました。自分たちの「仕事」としての自覚を持って来る日も来る日も続けたのです。さらに、ただ「やる」だけでなく、もっとうまく、速くできないかちゃんとふりかえって改善していったのです。

始めは、ごはん粒が手や服についていたのが、手際よく盛れるようになっていますし、一滴もこぼさずに味噌汁のお椀を運べるようになりました。

身近な「おかげ」を知り、その「ありがたさ」をわかると、自分でできる形でちゃんと「ありがたみ」に応えようとする。こうして1年生もひとつ「社会的役割」を果たす存在へとちょっとだけ「進化」したのでした。

RI

※TCS2016年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。

探究領域:社会寄与

セントラルアイディア:「私たちはおかげさまで生きている。」

[1年生]

救世軍の「おかげ」を知った翌日。1年生の給食に日でした。この日のメニューは魚。それも細かい骨のあるサンマです。いつもなら食べたくなくて誰かに食べてもらったり、食べられなくて残したり、涙目になってなんとかしなきゃ……となっていることが多いメニューです。ところが!

今日は、喜んで、おいしそうに食べているではありませんか!

「これおいしいよ!」

なんという変わり身の速さ。確かに昨日、魚をおいしく食べてもらうために工夫している話を聞いたばかりとはいえ、ここまですぐ変わってしまうとは。

「だって、これほんとうにおいしいんだもん」

魚は苦手だ!と言い切っていた子がニコニコ顔で言いました。

「おいしさ」とは、単に物理的「味覚」だけでなく、精神的なものが大きいのでしょうが、「おかげへのありがたみ」を知っただけでこれだけの変化をもたらすのは驚きでした。

「ごはんつぶも残しちゃだめだよ」

ぶつぶつ独り言をいいながら一粒残らずきれいにたいらげました。なんときれいなお弁当箱でしょう!

その翌日、子どもたちは率先して給食の準備をし始めました。机をふいて、はしを置いて、お弁当を机の上に置いていきます。誰にも言われたわけではないのに、なんとなく自分たちがした方がいいと思ったのでしょう。ただ食べるだけでなく、自分たちが給食の準備をすることで、救世軍の人たちへの「ありがとう」とともに、他のみんなの「おかげ」になることを目指し始めたのです。

それにしてもうまく分業しています。ごはんを盛る人に運ぶ人、味噌汁をお椀に入れる人、そしてお盆にのせて運ぶ人。てきぱき動いています。

先輩たちが2Fから降りてきて

「わあ、もう準備できてる!1年生すごい!」

と驚きます。これまで配膳にだらだらと時間がかかり、なかなか「いただきます!」の声がかからなかったのに、1年生がさっとやってのけてしまったからです。

「1年生のみんな、ありがとう!」

「ありがたみ」を感じ、応えたら、今度は、自分たちが「ありがとう」と言われる立場になったのでした。

これだけでは終わりません。みんなが食べ終わった後、汚れた机をふき、床に落ちたごはんつぶやらなんやらをほうきで掃き、なんとぞうきんがけまで。

「救世軍の人たちがやってくれていることをやってるだけだよ」

インタビューで聴いたことをしっかり覚えているだけでなく、自分たちでもやってみて、その「ありがたみ」を知ろうと思ったのでしょうか。

でも、だいたいこういうのは三日坊主で終わるというのが通例です。のどもと過ぎればなんとやらで、インタビュー直後の感動が消えれば、自然消滅してゆくものです。

しかし

今回の1年生は違いました。自分たちの「仕事」としての自覚を持って来る日も来る日も続けたのです。さらに、ただ「やる」だけでなく、もっとうまく、速くできないかちゃんとふりかえって改善していったのです。

始めは、ごはん粒が手や服についていたのが、手際よく盛れるようになっていますし、一滴もこぼさずに味噌汁のお椀を運べるようになりました。

身近な「おかげ」を知り、その「ありがたさ」をわかると、自分でできる形でちゃんと「ありがたみ」に応えようとする。こうして1年生もひとつ「社会的役割」を果たす存在へとちょっとだけ「進化」したのでした。

RI

※TCS2016年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。

水から学ぶ

タイトル:Be Water

探究領域:共存共生

セントラルアイディア:上善水の如し。

「水は、雨→川→海→蒸発して雲→雨ってぐるぐる回ってる。」

「なのに、どうして水不足が起きるのだろう。」

「水で争いが起きてるなんて信じられない。」

日本では水問題が起きていない、水戦争は遠い国のできごとだという認識でありました。

テーマタイトルやセントラルアイディアについても、

「水になったら、流れちゃうよ。」

「上善水の如しってどういう意味?」

知ってる、聞いたことあるという声はあがりませんでした。

疑問は浮かぶものの、知っていることから予想につながらず、モヤモヤした状態からのスタートでした。こういった状態での始まりは、頭の中の知識がどんどん更新されていく過程を楽しめます。いよいよ5週目に入り、もう一度、1週目と同じく、水について知ったことをあげていきました。

「水がないと生物は生きられない。」

「人間は、水を「すごく」必要としてしまう。」

「実は減らせるのに。」

「シャワーの水って、1秒あたり120mlも出てるし。」

「水に困る人にとっては「お水さま」だけど、

そうでないと「たかが水」と思ってしまう。」

「意識すれば使う量を減らせる!」

「日本は水を使っている方。」

「エチオピアでは1日10Lしか使っていないのに、日本は310L。」

「仮想水としても使ってる。」

「世界から輸入しているものが多い。」

「1杯200mlの牛乳を作るのに185Lも水を使ってる。」

「お日さまっていうけど、お水さまって言わないのは、

水をつくるのは太陽だからかな。」

「海の水は塩を残して雨になる。太陽が海の水を雲にする。

川から淡水が海に流れて、海の塩水は濃くならない。」

「できた水は変な味はしていない。雨の水も飲んでもよいんじゃない?」

「雲から水がとれるなら、超いっぱい水ができる。」

「でも、実際に雨水ってなかなか貯まらない。」

理科実験の中で、海から水ができる循環と同じ仕組みをつくり、色のついた食塩水から透明で塩味のしない水ができる実験をしました。そこから学んだことが発言の中で出てきています。

また、外にバケツを設置して雨水を貯めて使ってみようと考えていたのですが、雨が続く日にも関わらず、実際にバケツに貯まった水の量は300mLほどでした。

理科実験の中で、海から水ができる循環と同じ仕組みをつくり、色のついた食塩水から透明で塩味のしない水ができる実験をしました。そこから学んだことが発言の中で出てきています。

また、外にバケツを設置して雨水を貯めて使ってみようと考えていたのですが、雨が続く日にも関わらず、実際にバケツに貯まった水の量は300mLほどでした。

「水は色々な形になる。変身する。」

「水からお湯、湯気、水蒸気、雲、雨、雪、氷にもなる。」

「水は水のときは水だけど、水じゃないときは水じゃない。」

「水は水であって、水でない。」

「望む形になる。」

「それを人間がコントロールして使ってる。」

「水を再生するのは人間だし。」

「ということは、ぼくたちは水を殺していた?!」

「洪水とかつなみとかあるから、人間はコントロールできないよ。」

「水が人間をコントロールしてるのでは?」

Be Water。水のようになれ。ブルース・リーが語っている動画を見たこともあり、また、「上善」とはよりよく生きることと言葉の意味も確認していることから、水の物質的側面と概念的側面の両面に触れていけるまでになっています。

「水が氷になるまで時間がかかる。エネルギーをいっぱい使う。」

「周りのものを溶かす力があって、水は強い。」

「水のお給料はない!水は文句を言わない!」

「水の身分は人間よりも上!みんなのために何でもやってくださる「お水さま」だ。」

「水は頼られる存在。人間は頼ってばかり。」

知れば知るほど、水は有難く尊い存在であることがあげられていきます。こうした話の中から、先月まで朝の会で音読していた井原西鶴の『本朝永代蔵』で語られている「お金」と「お水」が似ているという意見が出てきます。

「お水は、もの言わずして恵み深しだね。」

「人は欲あっていつわり多し。」

「その心は、みにくくしてお水に対して礼なし。」

一人があっというまに替え歌にして言ってみると、「おー!」とみんなの称賛の声があがります。朝の音読は古典を題材に読みあげることを日々しています。月ごとに作品を変えていて、先月が『本朝永代蔵』だったため、子どもたちの耳に鮮明に残っています。江戸時代の町人の話であり、いかにしてお金持ちになるか、その冒頭には、「お金」とは何かが描かれています。

天道ものいはずして、国土に恵みふかし。

人は実あつて、偽りおほし。

その心はもと虚にして、物に応じて跡なし。

リズムよい文体をまねすることで響きよく聞こえてきます。

このまま、ほかの部分も「水」とは何かを詠っていけそうです。

水を学んだのではなく、水から何を学んだか。立ち位置が違うだけで見え方も変わってきます。「お水さま」は「人間」に何を訴えているのかを考え、それを替え歌という軸を使って、当てはめる。それぞれが感じた「お水」が浮き出てくる、またとない学びのチャンスです。音読をリズムで捉え、意味も理解しているがゆえに、話し合いの流れでポンとつながるその感性は素晴らしいものです。浮かんだことを言葉に出して共有していく中で、それぞれの頭の中の知識が更新されゆく楽しさに触れた1週間でありました。

AN

※TCS2016年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。

探究領域:共存共生

セントラルアイディア:上善水の如し。

[3・4年生]

1週目に、水について知っていることを出し合ったときは、「水は、雨→川→海→蒸発して雲→雨ってぐるぐる回ってる。」

「なのに、どうして水不足が起きるのだろう。」

「水で争いが起きてるなんて信じられない。」

日本では水問題が起きていない、水戦争は遠い国のできごとだという認識でありました。

テーマタイトルやセントラルアイディアについても、

「水になったら、流れちゃうよ。」

「上善水の如しってどういう意味?」

知ってる、聞いたことあるという声はあがりませんでした。

疑問は浮かぶものの、知っていることから予想につながらず、モヤモヤした状態からのスタートでした。こういった状態での始まりは、頭の中の知識がどんどん更新されていく過程を楽しめます。いよいよ5週目に入り、もう一度、1週目と同じく、水について知ったことをあげていきました。

「水がないと生物は生きられない。」

「人間は、水を「すごく」必要としてしまう。」

「実は減らせるのに。」

「シャワーの水って、1秒あたり120mlも出てるし。」

「水に困る人にとっては「お水さま」だけど、

そうでないと「たかが水」と思ってしまう。」

「意識すれば使う量を減らせる!」

「日本は水を使っている方。」

「エチオピアでは1日10Lしか使っていないのに、日本は310L。」

「仮想水としても使ってる。」

「世界から輸入しているものが多い。」

「1杯200mlの牛乳を作るのに185Lも水を使ってる。」

「お日さまっていうけど、お水さまって言わないのは、

水をつくるのは太陽だからかな。」

「海の水は塩を残して雨になる。太陽が海の水を雲にする。

川から淡水が海に流れて、海の塩水は濃くならない。」

「できた水は変な味はしていない。雨の水も飲んでもよいんじゃない?」

「雲から水がとれるなら、超いっぱい水ができる。」

「でも、実際に雨水ってなかなか貯まらない。」

理科実験の中で、海から水ができる循環と同じ仕組みをつくり、色のついた食塩水から透明で塩味のしない水ができる実験をしました。そこから学んだことが発言の中で出てきています。

また、外にバケツを設置して雨水を貯めて使ってみようと考えていたのですが、雨が続く日にも関わらず、実際にバケツに貯まった水の量は300mLほどでした。

理科実験の中で、海から水ができる循環と同じ仕組みをつくり、色のついた食塩水から透明で塩味のしない水ができる実験をしました。そこから学んだことが発言の中で出てきています。

また、外にバケツを設置して雨水を貯めて使ってみようと考えていたのですが、雨が続く日にも関わらず、実際にバケツに貯まった水の量は300mLほどでした。「水は色々な形になる。変身する。」

「水からお湯、湯気、水蒸気、雲、雨、雪、氷にもなる。」

「水は水のときは水だけど、水じゃないときは水じゃない。」

「水は水であって、水でない。」

「望む形になる。」

「それを人間がコントロールして使ってる。」

「水を再生するのは人間だし。」

「ということは、ぼくたちは水を殺していた?!」

「洪水とかつなみとかあるから、人間はコントロールできないよ。」

「水が人間をコントロールしてるのでは?」

Be Water。水のようになれ。ブルース・リーが語っている動画を見たこともあり、また、「上善」とはよりよく生きることと言葉の意味も確認していることから、水の物質的側面と概念的側面の両面に触れていけるまでになっています。

「水が氷になるまで時間がかかる。エネルギーをいっぱい使う。」

「周りのものを溶かす力があって、水は強い。」

「水のお給料はない!水は文句を言わない!」

「水の身分は人間よりも上!みんなのために何でもやってくださる「お水さま」だ。」

「水は頼られる存在。人間は頼ってばかり。」

知れば知るほど、水は有難く尊い存在であることがあげられていきます。こうした話の中から、先月まで朝の会で音読していた井原西鶴の『本朝永代蔵』で語られている「お金」と「お水」が似ているという意見が出てきます。

「お水は、もの言わずして恵み深しだね。」

「人は欲あっていつわり多し。」

「その心は、みにくくしてお水に対して礼なし。」

一人があっというまに替え歌にして言ってみると、「おー!」とみんなの称賛の声があがります。朝の音読は古典を題材に読みあげることを日々しています。月ごとに作品を変えていて、先月が『本朝永代蔵』だったため、子どもたちの耳に鮮明に残っています。江戸時代の町人の話であり、いかにしてお金持ちになるか、その冒頭には、「お金」とは何かが描かれています。

天道ものいはずして、国土に恵みふかし。

人は実あつて、偽りおほし。

その心はもと虚にして、物に応じて跡なし。

リズムよい文体をまねすることで響きよく聞こえてきます。

このまま、ほかの部分も「水」とは何かを詠っていけそうです。

水を学んだのではなく、水から何を学んだか。立ち位置が違うだけで見え方も変わってきます。「お水さま」は「人間」に何を訴えているのかを考え、それを替え歌という軸を使って、当てはめる。それぞれが感じた「お水」が浮き出てくる、またとない学びのチャンスです。音読をリズムで捉え、意味も理解しているがゆえに、話し合いの流れでポンとつながるその感性は素晴らしいものです。浮かんだことを言葉に出して共有していく中で、それぞれの頭の中の知識が更新されゆく楽しさに触れた1週間でありました。

AN

※TCS2016年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。

2017年03月14日

プレゼンテーションデー

開催 3/19

TCSプレゼンテーションのご案内

東京コミュニティスクール(TCS)のテーマ学習では、1年間に6つの探究領域を学びます。ひとつの探究領域のもとでクラス毎にテーマが設定され、約6週間単位で活動を行っていきます。

※テーマごとの6週間の学びの様子は、探究テーマ一覧表よりご覧ください。

テーマ学習の成果を発表するプレゼンテーションでは、保護者だけでなく、一般の方々にも参加していただける機会になっています。 (ご希望の方は、下記要領にてお申込みください。)

TCSの子どもたちが、どのようなプロセスで、どのようなことを学んでいるのか、ぜひ直接その様子を見に来てください。

記

【日時】 2017年3月19日(日) 9:30~12:00頃

【場所】 方南会館 ホール

(東京都杉並区和泉4丁目42番5号 )地図

※東京メトロ丸ノ内線「方南町駅」徒歩5分

※都営・京王バス「釜寺」バス停下車徒歩3分

※車・自転車でのご来校はご遠慮ください。

【内 容】

テーマ学習(2017/1/31〜)

「Welcome to our home」(プレ初等部)

「ありがとうにありがとう」(1年生)

「目からうろこ」(2年生)

「Be Water」(3・4年生)

「Borderless World」(5年生)

「エキシビション」(6年生)

【お申込み・お問合せ】

東京コミュニティスクール(担当:真脇・若林)

TEL: 03-5989-1869

e-mail: school#tokyocs.org

※メールアドレスは「#」を「@」に変更してから送信してください。

お申込みの際は、件名を「プレゼンテーション見学希望」とし、

以下の事項をお知らせください。

1.見学希望日

2.見学希望者氏名(すべて記入ください)

3.お子さんの現学年(保護者の方)

4.e-mailアドレス

5.電話番号(日中最も連絡のとりやすい番号)

6.TCSを知った経緯(知人、ネット検索、SNS、新聞名・雑誌名など)

7.質問事項等(あれば)

東京コミュニティスクール(TCS)のテーマ学習では、1年間に6つの探究領域を学びます。ひとつの探究領域のもとでクラス毎にテーマが設定され、約6週間単位で活動を行っていきます。

※テーマごとの6週間の学びの様子は、探究テーマ一覧表よりご覧ください。

テーマ学習の成果を発表するプレゼンテーションでは、保護者だけでなく、一般の方々にも参加していただける機会になっています。 (ご希望の方は、下記要領にてお申込みください。)

TCSの子どもたちが、どのようなプロセスで、どのようなことを学んでいるのか、ぜひ直接その様子を見に来てください。

記

【日時】 2017年3月19日(日) 9:30~12:00頃

【場所】 方南会館 ホール

(東京都杉並区和泉4丁目42番5号 )地図

※東京メトロ丸ノ内線「方南町駅」徒歩5分

※都営・京王バス「釜寺」バス停下車徒歩3分

※車・自転車でのご来校はご遠慮ください。

【内 容】

テーマ学習(2017/1/31〜)

「Welcome to our home」(プレ初等部)

「ありがとうにありがとう」(1年生)

「目からうろこ」(2年生)

「Be Water」(3・4年生)

「Borderless World」(5年生)

「エキシビション」(6年生)

【お申込み・お問合せ】

東京コミュニティスクール(担当:真脇・若林)

TEL: 03-5989-1869

e-mail: school#tokyocs.org

※メールアドレスは「#」を「@」に変更してから送信してください。

お申込みの際は、件名を「プレゼンテーション見学希望」とし、

以下の事項をお知らせください。

1.見学希望日

2.見学希望者氏名(すべて記入ください)

3.お子さんの現学年(保護者の方)

4.e-mailアドレス

5.電話番号(日中最も連絡のとりやすい番号)

6.TCSを知った経緯(知人、ネット検索、SNS、新聞名・雑誌名など)

7.質問事項等(あれば)

2017年03月15日

2016年度春休み課題

【課題図書】

<1年生(新2年生)>

<2・3年生(新3・4年生)>

<4・5年生(新5・6年生)>

<1年生(新2年生)>

<2・3年生(新3・4年生)>

<4・5年生(新5・6年生)>

2017年03月17日

ありがとうサイクルMAPをつくろう

タイトル:ありがとうにありがとう

探究領域:社会寄与

セントラルアイディア:「私たちはおかげさまで生きている。」

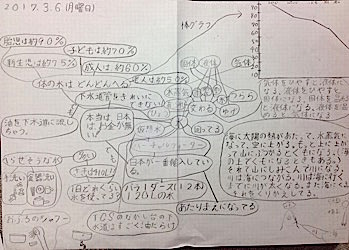

まず、救世軍に関するありがとうは何か考え、書きとめてゆきます。

「まずはお弁当の料理をつくってくれていることだよね」

やってくれている「行為」へのありがとうが真っ先に出てきます。料理をつくるっていっても、もっと細かく分ければ、材料を切ることもあるし、それを調理するというふうにも分けられる……さらに、料理するその日だけでなく、前日に下ごしらえもしている……

「材料を注文するのも大事でしょう」

「注文するには献立がないといけないよ」

「みんなの栄養のことを考えて献立つくってるよ」

私たちのためにしてくれているいろいろな「仕事」がどんどん出てきます。自分の代わりにしてくれる「仕事」と、それをしてくれている「人」への「ありがとう」が明らかになってきました。

「救世軍だけじゃないよね」

「うん、だって野菜や肉は救世軍がつくってくれているわけじゃないもん」

「八百屋さんや肉屋さんか」

「そこから配達する人がいるよ」

意識は救世軍の外へ広がってきました。誰かの「仕事」をさらに支えている「仕事」がある。それは「仕事」の連鎖でもあり、日々、繰り返される「サイクル」でもあります。

「ありがとうのサイクルの地図だね」

そう、だからこのMAPは「ありがとうサイクルMAP」と名づけました。

「あのさ、野菜は売ってるけど、その前に作っている人がいるよね」

「お米もね……」

魚だってつかまえる人がいるし、牛や豚を育てている人がいます。さらに肉の場合、食肉として牛や豚を殺している人もいます。

「人だけじゃないよね」

恵みをもたらす土、海、水、空気、太陽といった「自然」という存在がどんなに「ありがたい」か。それがなければそもそも食べ物は生まれません。

「自然と人だけじゃないよ。モノだってありがたいよ」

自然の恵みを受けて、人は働きますが、その働きを支えてくれる道具、機械があります。それがあることで、働く人は楽になり、たくさんの食物が生産できるようになりました。

「どんどん外へ広がったね」

まったくそうです。救世軍の給食の「おかげ」を探っていったら、いろいろな「おかげ」、そしてその「おかげ」がもたらす「ありがとう」に気づいたのでした。

外と言えば救世軍の外なのですが、もっと自分たちに近づく外があることも見えてきました。

「お父さんやお母さんがお金を払わないと食べられないよね」

「どんなにお金を払ったってぼくたちがおいしいと思わないとありがたくないよね」

自分の家族が支えてくれていることがどんなにありがたいかも見えてきました。むしろ、救世軍を始め、外の世界の「ありがとう」は単に「感謝」だけではなく「仕事」なので「お金」をもらうためにやっていること。しかし、家族がしてくれていることは「お金」のためではありません。自分の子どもを思っているからこそ、無償でしてくれているのです。

「お母さんの時間をとってるんだなあ……」

忘れ物を届けてもらったり、支度してもらったり、あまり気にせずやってもらっていることが、どんなにか「ありがたい」かもちょっとわかってきたようです。

子どもたちはどんな「ありがとう」があるか熱心に考え続け、たくさんの「ありがとう」を見つけ、気づき、素晴らしい「ありがとうサイクルMAP」が出来上がりました。

RI

※TCS2016年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。

探究領域:社会寄与

セントラルアイディア:「私たちはおかげさまで生きている。」

[1年生]

救世軍の「おかげ」から「ありがたみ」を意識し始めた子どもたち。日々、自分たちの受けている「おかげ」に感謝し、応える行動も始めました。学びのしめくくりのアウトプットとして、救世軍を中心に自分たちがどんな「ありがとう」の中にいるかまとめることにしました。まず、救世軍に関するありがとうは何か考え、書きとめてゆきます。

「まずはお弁当の料理をつくってくれていることだよね」

やってくれている「行為」へのありがとうが真っ先に出てきます。料理をつくるっていっても、もっと細かく分ければ、材料を切ることもあるし、それを調理するというふうにも分けられる……さらに、料理するその日だけでなく、前日に下ごしらえもしている……

「材料を注文するのも大事でしょう」

「注文するには献立がないといけないよ」

「みんなの栄養のことを考えて献立つくってるよ」

私たちのためにしてくれているいろいろな「仕事」がどんどん出てきます。自分の代わりにしてくれる「仕事」と、それをしてくれている「人」への「ありがとう」が明らかになってきました。

「救世軍だけじゃないよね」

「うん、だって野菜や肉は救世軍がつくってくれているわけじゃないもん」

「八百屋さんや肉屋さんか」

「そこから配達する人がいるよ」

意識は救世軍の外へ広がってきました。誰かの「仕事」をさらに支えている「仕事」がある。それは「仕事」の連鎖でもあり、日々、繰り返される「サイクル」でもあります。

「ありがとうのサイクルの地図だね」

そう、だからこのMAPは「ありがとうサイクルMAP」と名づけました。

「あのさ、野菜は売ってるけど、その前に作っている人がいるよね」

「お米もね……」

魚だってつかまえる人がいるし、牛や豚を育てている人がいます。さらに肉の場合、食肉として牛や豚を殺している人もいます。

「人だけじゃないよね」

恵みをもたらす土、海、水、空気、太陽といった「自然」という存在がどんなに「ありがたい」か。それがなければそもそも食べ物は生まれません。

「自然と人だけじゃないよ。モノだってありがたいよ」

自然の恵みを受けて、人は働きますが、その働きを支えてくれる道具、機械があります。それがあることで、働く人は楽になり、たくさんの食物が生産できるようになりました。

「どんどん外へ広がったね」

まったくそうです。救世軍の給食の「おかげ」を探っていったら、いろいろな「おかげ」、そしてその「おかげ」がもたらす「ありがとう」に気づいたのでした。

外と言えば救世軍の外なのですが、もっと自分たちに近づく外があることも見えてきました。

「お父さんやお母さんがお金を払わないと食べられないよね」

「どんなにお金を払ったってぼくたちがおいしいと思わないとありがたくないよね」

自分の家族が支えてくれていることがどんなにありがたいかも見えてきました。むしろ、救世軍を始め、外の世界の「ありがとう」は単に「感謝」だけではなく「仕事」なので「お金」をもらうためにやっていること。しかし、家族がしてくれていることは「お金」のためではありません。自分の子どもを思っているからこそ、無償でしてくれているのです。

「お母さんの時間をとってるんだなあ……」

忘れ物を届けてもらったり、支度してもらったり、あまり気にせずやってもらっていることが、どんなにか「ありがたい」かもちょっとわかってきたようです。

子どもたちはどんな「ありがとう」があるか熱心に考え続け、たくさんの「ありがとう」を見つけ、気づき、素晴らしい「ありがとうサイクルMAP」が出来上がりました。

RI

※TCS2016年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。

2017年03月20日

見学日のご案内

スクール見学日のご案内 (予約制)

東京コミュニティスクール(TCS)では、子ども達やスクールの様子を実際に見ていただきたいという考えから、毎月見学日を設けています。

これまで、保護者の方だけでなく、TCSに興味をお持ちの一般の方や、全国の学校関係者の方々、ボランティア希望やTCSのような学校をつくりたいという方々など、多くの方が見学に来てくださっています。

なお、基本的にどのクラスも見学していただくことができますが、予約制のため、ご希望の方はお問合せくださるようお願いいたします。

4月27日(木) 8:30〜15:30

※ 予告なく日程変更の可能性があります。

※ スクール説明会(初等部)の日程は、こちらをご参照ください。

※ 2017年度の生徒募集要項については、入学案内よりご覧ください。

詳細はお問合わせください。

※プレ初等部では見学を承っていません。

●通常授業の場合

※ 朝の会から終日(8:30~15:30)の見学をお勧めします。

※ プチ説明会(10:40〜11:25)に参加していただきます。

※ 希望者が多数の場合、お申込みを受付できないことがあります。

●プレゼンテーションデーの場合

※ 午前中(9:20頃〜12:00頃)の見学となります。詳細は別途ご案内します。

【お問合せ・お申込み】

東京コミュニティスクール(担当:真脇、若林)

TEL: 03-5989−1869

e-mail: school#tokyocs.org

※メールアドレスの「#」を「@」に直してください

※お申込みを受付後、確認のメールをお送りします。1週間以内に返信がない場合や直前の申込みの場合は、電話でご確認ください。

お申込みの際は、

件名を「スクール見学希望」とし、以下の事項をお知らせください。

1.見学希望日:

2.見学希望者氏名: (すべてご記入ください)

3.お子さんの現学年: (保護者の方)

4.e-mailアドレス:

5.電話番号: (日中最も連絡のとりやすい番号)

6.見学時間: (8:30〜15:30)※ぜひ終日見てください。

7.TCSを知った経緯: (知人、ネット検索、新聞名・雑誌名など)

※差し支えなければご紹介者のお名前

8.質問事項等: (あれば)

※TCSへのアクセスはこちら

東京コミュニティスクール(TCS)では、子ども達やスクールの様子を実際に見ていただきたいという考えから、毎月見学日を設けています。

これまで、保護者の方だけでなく、TCSに興味をお持ちの一般の方や、全国の学校関係者の方々、ボランティア希望やTCSのような学校をつくりたいという方々など、多くの方が見学に来てくださっています。

なお、基本的にどのクラスも見学していただくことができますが、予約制のため、ご希望の方はお問合せくださるようお願いいたします。

≪東京コミュニティスクール見学・一般公開日≫

【2017年】4月27日(木) 8:30〜15:30

※ 予告なく日程変更の可能性があります。

※ スクール説明会(初等部)の日程は、こちらをご参照ください。

※ 2017年度の生徒募集要項については、入学案内よりご覧ください。

詳細はお問合わせください。

※プレ初等部では見学を承っていません。

●通常授業の場合

※ 朝の会から終日(8:30~15:30)の見学をお勧めします。

※ プチ説明会(10:40〜11:25)に参加していただきます。

※ 希望者が多数の場合、お申込みを受付できないことがあります。

●プレゼンテーションデーの場合

※ 午前中(9:20頃〜12:00頃)の見学となります。詳細は別途ご案内します。

【お問合せ・お申込み】

東京コミュニティスクール(担当:真脇、若林)

TEL: 03-5989−1869

e-mail: school#tokyocs.org

※メールアドレスの「#」を「@」に直してください

※お申込みを受付後、確認のメールをお送りします。1週間以内に返信がない場合や直前の申込みの場合は、電話でご確認ください。

お申込みの際は、

件名を「スクール見学希望」とし、以下の事項をお知らせください。

1.見学希望日:

2.見学希望者氏名: (すべてご記入ください)

3.お子さんの現学年: (保護者の方)

4.e-mailアドレス:

5.電話番号: (日中最も連絡のとりやすい番号)

6.見学時間: (8:30〜15:30)※ぜひ終日見てください。

7.TCSを知った経緯: (知人、ネット検索、新聞名・雑誌名など)

※差し支えなければご紹介者のお名前

8.質問事項等: (あれば)

※TCSへのアクセスはこちら

2017年03月21日

説明会のご案内

スクール説明会のご案内(予約制)

東京コミュニティスクールへの入学を検討中の方、またスクールに興味をお持ちの保護者の方向けに、説明会を行います。TCSのことをまだよくわからないという方も大歓迎です。

スクールに通う子どもたちの様子や入学に際する手続きのことなど、知りたいことをなんでも聞いてください!多くの方のご参加をお待ちしています。

【2017年】

4月16日(日)13:00~15:00

※ 予告なく、日程・時間を変更する可能性があります。

※ 見学日の日程は、こちらをご覧ください。(見学は初等部のみです)

〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜

※ 児童募集要項は、入学案内より。

詳細はお問合せください。

【会場】東京コミュニティスクール(校舎)

東京都中野区中野1-62-10 (地図)

* 最寄駅:JR/東京メトロ東西線「中野駅」南口より徒歩9分(アクセス)

【対象】どなたでも参加できます。

※内容は保護者向けです。

【お申込み・お問合せ】

東京コミュニティスクール<初等部>(担当:真脇、若林)

TEL :03-5989-1869

e-mail:school#tokyocs.org

※メールアドレスの「#」を「@」に直してください

※お申込みを受付後、確認のメールをお送りします。1週間以内に返信がない場合や直前の申込みの場合は、電話にてご確認ください。

お申込みの際は、

件名を 「説明会参加希望」とし、本文に以下の事項をお知らせください。

1.参加希望日:

2.参加者氏名:(すべて記入ください)

3.お子さんの現学年:(保護者の方)

4.e-mailアドレス:

5.電話番号:(日中最も連絡のとりやすい番号)

6.TCSを知った経緯:(知人、ネット検索、新聞名・雑誌名など)

※差し支えなければご紹介者のお名前

7.質問事項等:(あれば)

※プレ初等部(3歳児〜5歳児対象)の説明会は、基本的に同日、別会場にて開催しますが、予告なく変更する場合がありますので、必ずこちらよりご確認の上、プレ初等部(preschool@tokyocs.org)宛にお申込み・問合せください。

東京コミュニティスクールへの入学を検討中の方、またスクールに興味をお持ちの保護者の方向けに、説明会を行います。TCSのことをまだよくわからないという方も大歓迎です。

スクールに通う子どもたちの様子や入学に際する手続きのことなど、知りたいことをなんでも聞いてください!多くの方のご参加をお待ちしています。

≪東京コミュニティスクール説明会≫

【2017年】

4月16日(日)13:00~15:00

※ 予告なく、日程・時間を変更する可能性があります。

※ 見学日の日程は、こちらをご覧ください。(見学は初等部のみです)

〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜

※ 児童募集要項は、入学案内より。

詳細はお問合せください。

【会場】東京コミュニティスクール(校舎)

東京都中野区中野1-62-10 (地図)

* 最寄駅:JR/東京メトロ東西線「中野駅」南口より徒歩9分(アクセス)

【対象】どなたでも参加できます。

※内容は保護者向けです。

【お申込み・お問合せ】

東京コミュニティスクール<初等部>(担当:真脇、若林)

TEL :03-5989-1869

e-mail:school#tokyocs.org

※メールアドレスの「#」を「@」に直してください

※お申込みを受付後、確認のメールをお送りします。1週間以内に返信がない場合や直前の申込みの場合は、電話にてご確認ください。

お申込みの際は、

件名を 「説明会参加希望」とし、本文に以下の事項をお知らせください。

1.参加希望日:

2.参加者氏名:(すべて記入ください)

3.お子さんの現学年:(保護者の方)

4.e-mailアドレス:

5.電話番号:(日中最も連絡のとりやすい番号)

6.TCSを知った経緯:(知人、ネット検索、新聞名・雑誌名など)

※差し支えなければご紹介者のお名前

7.質問事項等:(あれば)

※プレ初等部(3歳児〜5歳児対象)の説明会は、基本的に同日、別会場にて開催しますが、予告なく変更する場合がありますので、必ずこちらよりご確認の上、プレ初等部(preschool@tokyocs.org)宛にお申込み・問合せください。

2017年03月22日

『ありがとうにありがとう』〜ふりかえり〜

タイトル:ありがとうにありがとう

探究領域:社会寄与

セントラルアイディア:「私たちはおかげさまで生きている。」

テーマプレゼンテーションでは、自分が今、ありがとうということをどうとらえ、自分を支えてくれているありがとうにどう応えて日々生活してゆこうか素直に語りました。

「ありがとうは言葉だけでなく気持ちが伝わらないと意味がない」

「他の動物だったり植物だったりのいのちに支えられて生きられるのがありがたい」

「誰かが便利な世の中をつくってくれてその中で暮らせてありがたい」

「ありがたみを知るのは難しい。だってありがたくない状態を知らないから」

一年生だからと侮るなかれ。面白い意見が数々で出てきました。

とはいえ、どう応えるかとなれば、まずは身の丈にあったところから……

「時間通りに起きて、忘れ物もしないで親の手を煩わせず、親の時間を奪わない」

「ちょっとしたことにも気をつかって行動してみる」

というようにこれまでよりも「自覚的」「自律的」に行動することが「ありがとう」に応える第一歩だと考えました。

テーマ学習は、やったらすぐ「行動変革」が起こるというような即効性のあるものではありません。なんとなくもやもやとしたひっかかりを持ち終わりが次のステップへの始まりとなるものです。「頭」で理解した、なんとなく気づいた「ありがとうの気持ち」が、他のいろいろな場面で発揮されるようになるのはいつの日か。いよいよ2年生は間近。これからの成長を楽しみに……

RI

※TCS2016年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。

探究領域:社会寄与

セントラルアイディア:「私たちはおかげさまで生きている。」

[1年生]

私たちは誰かの「おかげ」何かの「おかげ=影」に支えられていること。そしてもっと大きな、誰か・何かとはっきり限定できない「おかげ=陰」の中で生かされていることを理解しました。それは当たり前のことではなく「ありがたい=あることが難しい=ないことがあたりまえ」ということに気づき、感謝の気持ちがちょっとだけ出てきたかなという感じになりました。テーマプレゼンテーションでは、自分が今、ありがとうということをどうとらえ、自分を支えてくれているありがとうにどう応えて日々生活してゆこうか素直に語りました。

「ありがとうは言葉だけでなく気持ちが伝わらないと意味がない」

「他の動物だったり植物だったりのいのちに支えられて生きられるのがありがたい」

「誰かが便利な世の中をつくってくれてその中で暮らせてありがたい」

「ありがたみを知るのは難しい。だってありがたくない状態を知らないから」

一年生だからと侮るなかれ。面白い意見が数々で出てきました。

とはいえ、どう応えるかとなれば、まずは身の丈にあったところから……

「時間通りに起きて、忘れ物もしないで親の手を煩わせず、親の時間を奪わない」

「ちょっとしたことにも気をつかって行動してみる」

というようにこれまでよりも「自覚的」「自律的」に行動することが「ありがとう」に応える第一歩だと考えました。

テーマ学習は、やったらすぐ「行動変革」が起こるというような即効性のあるものではありません。なんとなくもやもやとしたひっかかりを持ち終わりが次のステップへの始まりとなるものです。「頭」で理解した、なんとなく気づいた「ありがとうの気持ち」が、他のいろいろな場面で発揮されるようになるのはいつの日か。いよいよ2年生は間近。これからの成長を楽しみに……

RI

※TCS2016年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。

カテゴリー一覧

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

- 2015年03月

- 2015年02月

- 2015年01月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年09月

- 2014年08月

- 2014年07月

- 2014年06月

- 2014年05月

- 2014年04月

- 2014年03月

- 2014年02月

- 2014年01月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年09月

- 2013年07月

- 2013年06月

- 2013年05月

- 2013年04月

- 2013年03月

- 2013年02月

- 2013年01月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年09月

- 2012年07月

- 2012年06月

- 2012年05月

- 2012年04月

- 2012年03月

- 2012年02月

- 2012年01月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年09月

- 2011年07月

- 2011年06月

- 2011年05月

- 2011年04月

- 2011年03月

- 2011年02月

- 2011年01月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年09月

- 2010年07月

- 2010年06月

- 2010年05月

- 2010年04月

- 2010年03月

- 2010年02月

- 2010年01月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年09月

- 2009年08月

- 2009年07月

- 2009年06月

- 2009年05月

- 2009年04月

- 2009年03月

- 2009年02月

- 2009年01月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年09月

- 2008年08月

- 2008年07月

- 2008年06月

- 2008年05月

- 2008年04月

- 2008年03月

- 2008年02月

- 2008年01月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年09月

- 2007年07月

- 2007年05月

- 2006年12月

- 2006年11月

- 2006年09月

- 2006年06月

- 2005年12月

NPO Tokyo Community School

特定非営利活動法人 東京コミュニティスクール

〒164-0001 東京都中野区中野1-62-10

TEL: 03-5989-1869 FAX: 03-5989-1649

e-mail: school@tokyocs.org

Copyright© Tokyo Community School All right reserved. 本サイトの記載内容については無断転載を固く禁じます。