タイトル:築きに気づく

探究領域:万象究理

セントラルアイディア:『構造よく力を制す』

今週は「構造」を持つことによって本当に橋は強くなるのか、実験をしてまいります。

今回制作する橋は「20本のストロー」を材料として、

「セロハンテープ」で接合をしていきます。

まずは、「基準」になる橋、「20本のストローを材料に、平らに並べただけの橋」

の結果を元にして、「構造の強さ」を確かめていきます。

ただの「平らな橋」は、897gの重さに耐えることができました。

では、構造を持つ橋はどうでしょうか。

今週実験をすることができたのは次の構造をもつ橋でした。

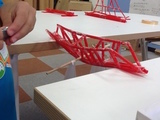

・「トラス橋」

大きな三角形が目を引く「トラス橋」、構造の部分に材料をたくさん使い、大きな三角形一面で全体を支える橋の作りになっています。

全体が四角形で、内部に「トラス構造」を用いたトラス橋、細かい作りで外側に力を逃す構造になっています。飯田橋からフィールドワークした時にみた高架橋にそっくりの橋です。

「トラス構造」の中に、縦線を入れた「トラス橋」縦線がどのように力を支えるのでしょうか。

・「けた橋」

大きな×マークが二つ並ぶ「けた橋」、橋の両側面にそれぞれ配置した構造で、橋全体を支えます。「外側」に力を逃すために、×マークがどのように支えるのでしょうか。

・「アーチ橋」

中央に二つのアーチ構造を持ち、外側へ力を引っ張り逃す、全体のアーチ構造も綺麗なアーチ橋です。

では、897gを超えることを目指し、実験してゆきます。。。。

結果は!

「大きな三角形のトラス橋」意外、すべての橋が、897gを超えることができました!

惜しくも「大きな三角形のトラス橋」は500g代で落ちてしまいました。。

1kgを超える重さに耐えたものは、意外にも「けた橋」と「アーチ橋」の二つでした。

橋の落ち方、壊れ方をよく観察して、なぜ1kgに行かなかったのか、振り返っていきます。

・落ちる時に、折りたたまれて落ちちゃっていたよね。

・上が三角形になっている橋はあまり折りたたまれなかったね!

・てことはバランスがいるのかな?

・そういえば、秋葉原で見た橋にも三角形があったよね!!!

・あったあった、この部分でしょ!?

・あとはやっぱり、両端で力を支えているから、トラスとか、ばってんの形は強いんじゃないかな?

落ちた橋、落ちなかった橋を比べながら、振り返った結果、ポイントは三つあることに気づきました。

1「バランス」

まず第一に、大きな三角形のトラス橋は、大きな三角形を中央部にあしらった構造になっていますが、その三角形ははじめはうまく橋全体を支えていたものの、すぐに倒れて落橋してしまいました。

幅のある橋を支える時には、両端をバランスよく支えるための構造上の工夫が必要であるということが、わかりました。

2「天井面での支え」

つぎに、「天井面」での工夫も重要なことがわかりました。

天井面で支える棒を直線だけで支えているものは、落ちる時にかならず

橋全体が倒れるようになって落橋していました。

両端をバランスよく支えながらも、「四角形」の構造を維持するために、橋の天井面にも、三角形の構造を採用した「アーチ橋」はそうではない「けた橋」や「トラス橋」よりも多くのお守りに耐えることができたのでした。

*「倒れてしまっている」橋*

*三角形で支える例*

3「外側に力を伝える工夫」

「外側に力を伝える」ことは、「構造と力」についての資料を通して学んだことですが、

まさに、「荷重がかかる位置」を斜めのストローで支えて、両側に力を逃し支える構造とすることで、強い橋になることがわかりました。

これは、「けた構造」「トラス構造」「アーチ構造」の三つに共通することで、橋の両端で橋全体を支える工夫がなされており、その結果1kgを超える重さに耐えることができたのです。

実験の後、最も耐えた1.2kgに耐えた「アーチ橋」が支えていた重りを持ってみると・・・

片手で持つにもなかなか重さのあることにびっくり!

さて、来週はついに最終週。

最後の実験とともに、今まで学んできたことのまとめをして、プレゼンに望みます!

TY

※TCS2016年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。

探究領域:万象究理

セントラルアイディア:『構造よく力を制す』

[2年生]

先週は「構造を持つ橋」の制作に取り組んだキッズ、今週は「構造」を持つことによって本当に橋は強くなるのか、実験をしてまいります。

今回制作する橋は「20本のストロー」を材料として、

「セロハンテープ」で接合をしていきます。

まずは、「基準」になる橋、「20本のストローを材料に、平らに並べただけの橋」

の結果を元にして、「構造の強さ」を確かめていきます。

ただの「平らな橋」は、897gの重さに耐えることができました。

では、構造を持つ橋はどうでしょうか。

今週実験をすることができたのは次の構造をもつ橋でした。

・「トラス橋」

大きな三角形が目を引く「トラス橋」、構造の部分に材料をたくさん使い、大きな三角形一面で全体を支える橋の作りになっています。

全体が四角形で、内部に「トラス構造」を用いたトラス橋、細かい作りで外側に力を逃す構造になっています。飯田橋からフィールドワークした時にみた高架橋にそっくりの橋です。

「トラス構造」の中に、縦線を入れた「トラス橋」縦線がどのように力を支えるのでしょうか。

・「けた橋」

大きな×マークが二つ並ぶ「けた橋」、橋の両側面にそれぞれ配置した構造で、橋全体を支えます。「外側」に力を逃すために、×マークがどのように支えるのでしょうか。

・「アーチ橋」

中央に二つのアーチ構造を持ち、外側へ力を引っ張り逃す、全体のアーチ構造も綺麗なアーチ橋です。

では、897gを超えることを目指し、実験してゆきます。。。。

結果は!

「大きな三角形のトラス橋」意外、すべての橋が、897gを超えることができました!

惜しくも「大きな三角形のトラス橋」は500g代で落ちてしまいました。。

1kgを超える重さに耐えたものは、意外にも「けた橋」と「アーチ橋」の二つでした。

橋の落ち方、壊れ方をよく観察して、なぜ1kgに行かなかったのか、振り返っていきます。

・落ちる時に、折りたたまれて落ちちゃっていたよね。

・上が三角形になっている橋はあまり折りたたまれなかったね!

・てことはバランスがいるのかな?

・そういえば、秋葉原で見た橋にも三角形があったよね!!!

・あったあった、この部分でしょ!?

・あとはやっぱり、両端で力を支えているから、トラスとか、ばってんの形は強いんじゃないかな?

落ちた橋、落ちなかった橋を比べながら、振り返った結果、ポイントは三つあることに気づきました。

1「バランス」

まず第一に、大きな三角形のトラス橋は、大きな三角形を中央部にあしらった構造になっていますが、その三角形ははじめはうまく橋全体を支えていたものの、すぐに倒れて落橋してしまいました。

幅のある橋を支える時には、両端をバランスよく支えるための構造上の工夫が必要であるということが、わかりました。

2「天井面での支え」

つぎに、「天井面」での工夫も重要なことがわかりました。

天井面で支える棒を直線だけで支えているものは、落ちる時にかならず

橋全体が倒れるようになって落橋していました。

両端をバランスよく支えながらも、「四角形」の構造を維持するために、橋の天井面にも、三角形の構造を採用した「アーチ橋」はそうではない「けた橋」や「トラス橋」よりも多くのお守りに耐えることができたのでした。

*「倒れてしまっている」橋*

*三角形で支える例*

3「外側に力を伝える工夫」

「外側に力を伝える」ことは、「構造と力」についての資料を通して学んだことですが、

まさに、「荷重がかかる位置」を斜めのストローで支えて、両側に力を逃し支える構造とすることで、強い橋になることがわかりました。

これは、「けた構造」「トラス構造」「アーチ構造」の三つに共通することで、橋の両端で橋全体を支える工夫がなされており、その結果1kgを超える重さに耐えることができたのです。

実験の後、最も耐えた1.2kgに耐えた「アーチ橋」が支えていた重りを持ってみると・・・

片手で持つにもなかなか重さのあることにびっくり!

さて、来週はついに最終週。

最後の実験とともに、今まで学んできたことのまとめをして、プレゼンに望みます!

TY

※TCS2016年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。