2011年05月13日

ストーリーが固まった!

[5・6年生]

ストーリーを固めるために全力を挙げる1週間です。もし、ここでストーリーが

固まらなければ、紙芝居の完成は危ぶまれます。

「素」の意見を思いっきり「発散」するだけでなく、お互いの考えをすりあわせ、

建設的に取り入れ、組み合わせながら、優れたアイデアへと洗練させてゆく

「収斂」のフェーズでも“Jazzyなかけあい”ができるか……。

今回、私がもっとも留意していたのは、この点でした。

これまでの探究学習の積み重ねによって、「探」~explore~については力を

つけていました。しかし、自律的で質の高い「探究」を行えるようになるには、

「究」~inquire~についても力を高めていかなければなりません。

“熟考”し“究”めてゆくことこそ、小学高学年段階からの「探究」における“重点

課題”と言えるでしょう。この課題を子どもたちとともにどうクリアしてゆくか……

「探究教師」にとっても正念場です。

ここまで3週間、9人のメンバーそれぞれが自分自身のアイデアをとことん発表

してきました。それは、同時に、自分以外の考えを繰り返し聞かされたということ

で、また、相手の意見をよりよくするような関わりをしていたので、いつしか、

相手の意見も熟知し、その意見に触発されて自分の意見をふくらませ、知らず

知らずのうちに新たな発見や理解に到達していました。

まさに機は熟した状態であるはず……よし!勝負をかけるぞ!

「探究教師」として子どもと関わるためのギアチェンジ!

まずは、ローギアに入れて……ここまで練り上げてきたアイデアのうちで絶対に

自分は譲れないアイデアを発表せよ!と命じました。

すると……ブラックホール、時間のゆらぎ、記憶喪失、異星人、未来からきた人

と現代人との交流……あっという間にホワイトボードに項目がそろいました。

そこで即座にセカンドにギアチェンジ!

「これらの項目をつなげてどんなストーリーができるだろう?」

と問いかけます。ゴールデンウィーク前だって、ストーリーを作るために頑張った

のになかなかできなかったのでは??それなのに、今、改めて“ストーリーを

作れ”と問いかけても再び煮詰まるだけでは……確かにそうです。そこで、ギア

をここで一気にトップに入れます。

「ここまできみたちはさんざん考えてきたし、他の子の意見も知り尽くしている。

大したもんだ!もう腹をくくって、一つのストーリーにまとめられるはずだ!」

アクセルを一気に踏み込みます。

すると、ある子が、

「昨日、ブラックホールについて調べたら、太陽が超新星爆発してブラック

ホール化する可能性があるって。だからこれを地球に迫る危機にしてもいい

んじゃないかと思う」

ストーリーの口火は地球からの脱出によって切られます。地球がブラックホール

に飲み込まれるというアイデアは、これまでも出されたのですが、全員の納得

を得られず却下されていました。しかし、地球温暖化、戦争、放射能といった

ありがちな危機や、単に宇宙に出たいから探検に行くという流れでストーリー

が始まるのではインパクトがない!面白味に欠ける!という問題意識をみんな

共有していました。そんな中、改めて地球がブラックホールに飲み込まれる

という設定に対する裏づけが得られて、子どもたちの心がぐっと動きました。

「とりあえず、これでいってみようよ」

誰かの一声でみんなの意見がまとまりました。それは、もう時間がないから、

投げやりに決めてしまったというのではまったくなく、議論し尽くした末にストン

と落ちたという感じでした。

いったんとっかかりが決まると、それに呼応してストーリーが流れ始めます。

未来の人は地球がブラックホールに飲み込まれているのを知っているから

それを警告しにくる……では、その警告を主人公はどう受け止めるのか……

実際に、地球はブラックホールに飲み込まれてしまうのか、もしそうなら地球は

なくなってしまうことになるのか……

さて、あまり詳しく語り過ぎてしまうとネタバラシになってしまうのでこの辺で

とどめることにしましょう。

子どもたちは、時に考えが煮詰まりそうになりながらも、みんなで知恵をしぼり、

見事に90分でストーリーの骨格を固めてしまいました。これは、一昨年、同じ

テーマ学習を行ったときと比べると「雲泥の差」でした。そのときの子どもたちの

ぐだぐだぶりは半端ではなく、相当強くエンカレッジしないと前進できない状態

でした。しかし、今回は、激論を闘わせながらストーリーを磨き、考えが行きづ

まりそうになってもなんとか考え続けました。たまに疲れてぐだっとなりかける

のですが、その都度なんとか自力で持ち直しました。

決してすんなりと前進するわけではないものの、ただ「よどむ」だけではなく、

ゆっくり流れ続ける……

“深い河は静かに流れる”ということわざのごとく熟考する子どもたちを見て、

これが、「収斂」のフェーズでの“Jazzyなかけあい”なのかもしれないと感じ

ました。

次週は、このアウトラインをもとにセリフ作りとシーン分割を行いつつ紙芝居の

製作に入ります。発表に向けて再び学びを加速させ、怒涛のラスト2週間へと

突入です。

RI

※TCS2011年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。

インタビューお疲れ様!

[3・4年生]

ゴールデンウィーク中にみんな家族へのインタビューをしてきてくれました。

連休前よりも沢山の貴重な写真を借りてきたようで、皆自慢の写真を私に見せてくれました。

授業ではプロジェクターを使いながら各自のインタビュー成果を発表しました。

おじいちゃんやおばあちゃんが小学生の頃は戦時中や終戦直後という社会的背景もあり、自分たちとの相違点を沢山見つけてきました。

「おばあちゃんの食べてたおやつはトマトときゅうりなんだ。」 みんな:「え~ なんでー!?(驚)」

「この頃一番怖かった出来事は青森の空襲だそうです。」

みんな:「空襲って何??」

「戦闘機が爆弾落とすんだよ。」「クラスター爆弾だよ。」「へーーー!!!(驚)」

「おじいちゃんが小学生の頃は凧揚げやメンコをして遊んでたんだって。」

「おばあちゃんにとって一番印象の残っている事を話します。とても貧しい時代だったから、ある日赤ちゃんをおんぶした女の人が訪ねてきてね、食べ物がないから歯ブラシと交換に何か下さいって言ってきたんだって。それでおばあちゃんの家は農家だったからお米を少し分けてあげたんだって。」

「おばあちゃんの家は農家で良かったねー。だって食べ物があるんだもんねーー。」

みんな:「ホント、ホント」

また子どもたちは共通点も沢山発見しました。

「おじいちゃんはよくドッジボールや草野球をやっていました。」

「ぼくもドッジボール得意なんだよ!」

「お父さんは給食のパンが苦手でした。」

「給食おいしくないんだー。わははー。」

インタビュー内容には個人差がありましたが、何人かは初めてのインタビューにもかかわらず、聞いていて相手の性格や社会的背景などが目に浮かんでくるような物語を聞き出してきてくれました。

また、そういう素晴らしいインタビューに触発され、自分のインタビューに改善の余地を感じた子どもたちは今週末に再チャレンジすることになりました。

YI

※TCS2011年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。

追究の振り返り、そしてまた追究

[1・2年生]

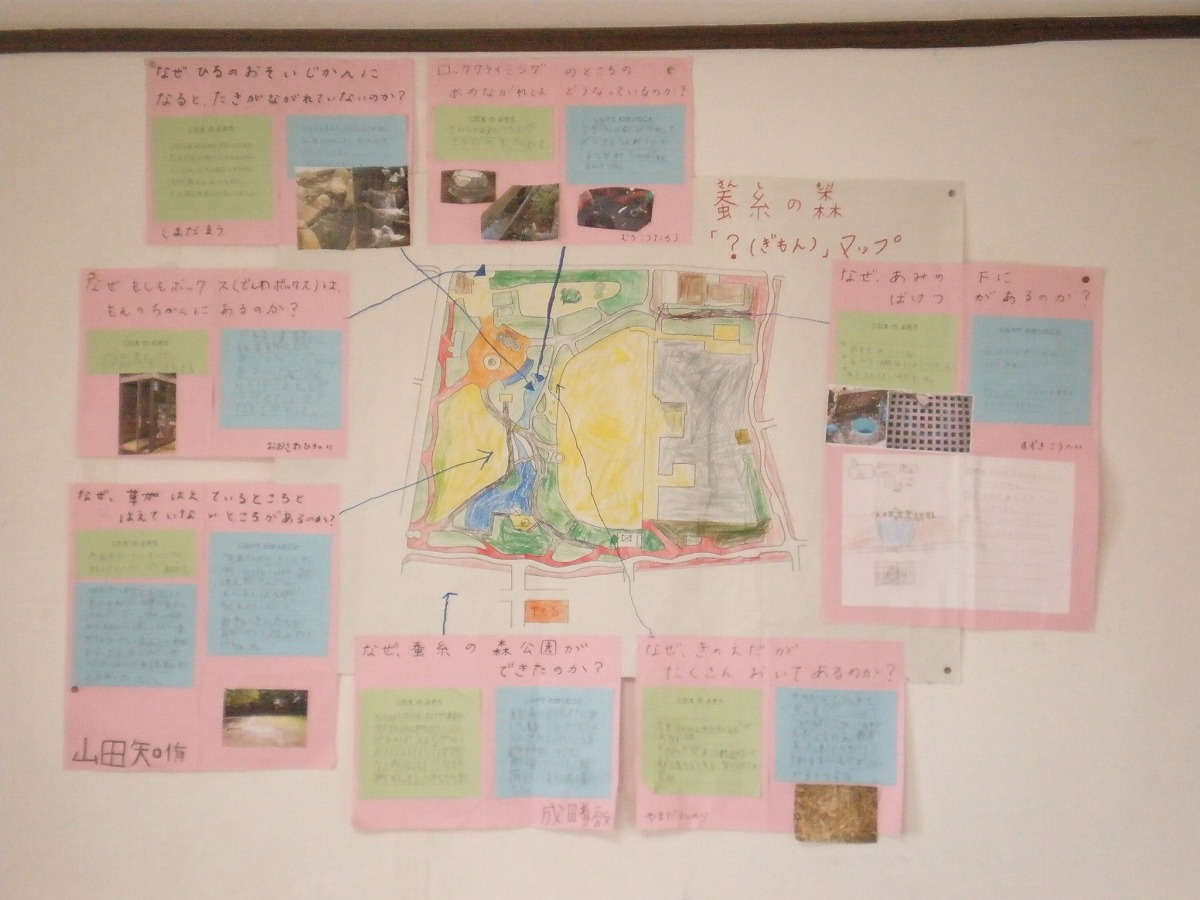

「『蚕糸の森』見っけ隊」、第4週。

「『蚕糸の森』見っけ隊」、第4週。

あっという間に折り返し地点です。

今週は、連休前に追究した「?(疑問)」の振り返りから始めました。

まず、「蚕糸の森公園の水はどこからどこへ流れているのか?」について。

10日以上も前のことなのに、子どもたちは結構覚えているもので、

「(公園隣の)小学校の校庭に井戸水の穴があった。」

「滝の下に網があって、そこへ水が流れ出るんだよ。」

「水が循環しているんだよ。」

「ロッククライミングの(ような)滝の水は、消毒している水で、亀とかがいる池の水は自然の水なんだ。」

「消毒している水では生き物が生きられないんだよね。」

記憶の中にあるものを出した後、

公園職員の方の説明を補足して、各自で「蚕糸の森 水マップ」を作成してみました。

水の流れのイメージはついても、実際に地図に情報を書き込むのは難しいよう。

けれど、苦戦しながらも各自で何とか作り上げました。

振り返ったら、さらに追究の段階に入ります。

“もしもボックス(公衆電話ボックス)”のドアの動き(ボックス内のはしごのような取手を上げ下げすることでドアが開閉する)の様子をカメラにおさめたり、

“もしもボックス(公衆電話ボックス)”のドアの動き(ボックス内のはしごのような取手を上げ下げすることでドアが開閉する)の様子をカメラにおさめたり、

遊具にあるタンクのようなものの正体を探るために刻印された英語を書き写してみたり。

「切り株がたくさんあるところを発見したんだ!」

という子どもの一言から始まった「切り株は幾つあるか?」という「?(疑問)」。

この「?」を調査するため、

この「?」を調査するため、

蚕糸の森公園の街道側に並ぶ木々の切り株を一本ずつ数えていきました。

子どもたちはペアに別れ、飽きることなく数えていました。

枝の切り跡も含めていたので、手入れされていることもあってか木によっては50個など多く数えるものもありました。

集計してみると、木の数はなんと約200本!

切り株の数も大きな数でした!(数の公表はテーマ発表会にて行う予定です)

切り株の数を数えてわかったところで、有益な知識には繋がらないかもしれません。

それに、数え方に誤りがあるかもしれないし、だから彼らが集めたデータは正確なものではないかもしれない。

けれどこの活動が、「疑問」について自ら動いて「追究」し続ける力を身につける第一歩となればと思います。

さぁ、来週からはテーマ発表会に向けて、「何」を「どう」やって発表するか考えていこう!

EN

※TCS2011年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。

2011年05月18日

対談【第三弾】5/18(水)

USTREAMにて生放送【終了】

USTREAMにて生中継します!

※終了しました。

「JIWAJIWA」チャンネルをご覧ください。

http://www.ustream.tv/channel/tcs-tv1

★これまでの録画分もご覧いただけます。

対談の初回は4月19日(火)、校長市川が担当する5~6年生のテーマ学習を本間氏が見学した後に行われました。授業中の市川と子どもとの「かけあい」を踏まえ、第一弾の対談を終えました。

第二弾では、『本間正人が探究する 、市川力の【源「自」物語】』をテーマに、市川の幼少時から学習院大学で心理学を学んでいた時代、シカゴの日本語補習校で教えていた時に見た世界的にも進んでいた学びの話に発展。帰国後の話は第三弾へと続きます。

本間氏の絶妙の紐解きスキルも同時に味わいながら、TCS校長市川の探究の原点を「追究」しませんか?

Twitterでもハッシュタグ

#JIWAJIWA

でつぶやいてください。

2011年05月20日

創造の苦しみに耐える

[5・6年生]

重力による空間のゆがみが時間の進みを遅くするという「一般相対性理論」

の発想を基軸としたものになりました。こう書くと、そんな難しいことを教えた

の?とか、なんで子どもは知っているの?とか考える人もいるかもしれま

せんが、そんな大げさなことではありません。

われわれの世代なら「ウルトラセブン」、今の子どもなら「ドラえもん」と

いった子どもに大人気の作品の中で、時空のゆがみの引き起こす不思議

な現象は取り上げられています。したがって、この手の話は、子どもたち

はどこかで聞いたことがある可能性が高いのです。むしろSFにありがちな

要素とも言えるわけで、子どもたちに求められるのは、漫画で見聞きした

ことの「真似」だけに終わらず、どうオリジナルのストーリーへと仕立てて

ゆくかです。

時空のゆがみによる「浦島太郎効果」で現在から未来へは行けるかも

しれない。しかし、その逆の未来から現在へとタイムスリップしてきた男を

からませたい……すると、なぜわざわざ未来から現在へやって来たのか?

という謎が生まれる……それは、地球の危機を警告するため……その危機

とは……太陽のブラックホール化に関係がある……こうして、ありがちな発想

を出発点にして面白いストーリーが育ってゆきました。

なかなか面白いストーリーの流れが生まれ、ここまでくればあとは「肉づけ」

するだけ。ディテールをふくらませてゆけばよいのでサクサク進むのでは!

と予想しましたが、それは甘い幻想でした。

「庭にドサッと音を立てて倒れたんだよ」

「砂浜に流れ着いた方が絵になるよ」

「でも、主人公がどうやって家にひっぱりこむの。絶対砂浜だとおかしいよ!」

「いやあ、でも未来から突然、人の家の庭に出るなんてなんか違うんだよな」

“総論賛成各論反対”は世の常です。未来から来た男が時空移動の際に

記憶喪失になり、気絶して倒れているところを主人公が発見するというところ

までは固まったものの、未来から来た男の登場の仕方のディテールを決める

段になると、それぞれの「こだわり」が出て、なかなか譲れなくなってしまい

ました。ただ、大人と違ってTCSの子どもたちの偉いところは、誰かに丸投げ

したり、安易に妥協したりせず、たとえ「激論」になろうとも話して、話して、

話しつくそうとする姿勢があることです。この粘り強さとパワーこそ小学校時代

から培っていくべきことだと心から思います。

「ロケットが爆発したとき宇宙は真空だからあんまり燃えないんじゃない?」

「でも、きっと大きな穴は開くよ」

「じゃあ、その穴から機内の物がどんどん宇宙空間に出ていくと思うんだけど」

「そうだよね。あまり燃えなければそのまま出てゆくかもね。」

「ぷかぷか浮きながらどこかへ飛んでいく感じだろうな」

ディテールにこだわることで、このような豊かなイメージへと発展してゆきます。

したがって、悪いことだとは一概には言えないところが悩ましいのです。

「収斂」のための「よどみ」とは違って、活発にやりとりがなされますが、瑣末な

ところにこだわり過ぎて、せっかくできたストーリーをうまく肉づけできません。

(なんでここで停滞するんだ……こうすればいいんだよ!)

と言いたくなる衝動を必死になってこらえました。自分のアイデアを押しつけ、

誘導して完成させたとしても、子どもたちの自律的な学びを阻み、創造の苦しみ

に耐えつつ、なんとか考えをまとめあげる力は育ちません。

ここはひたすら我慢……刻々とデッドラインは迫る……本当に間に合うのか……

とはいえ、できることは、

「さあ、もう時間がないぞ。必死になって脳みそを絞れ!ただ対立しているだけ

でなく、うまくアイデアをまとめろ!」

と渇を入れることのみです。

なんとか脚本の9割はまとまりましたが、肝心のラストを考えつかないまま

5週目が終わりました。当然、まだ紙芝居の絵にはまったく取りかかっていま

せん。筋書きができたとしても、絵は間に合うのか?泣いても笑ってもあと残り

1週間となってしまいました。

RI

※TCS2011年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。

インタビューの振り返り

[3・4年生]

源自物語も早5週目。

今までしてきたインタビューについて今週は振り返りを行いました。

それぞれに感じたこと、気付いたことをまとめました。

またおじいちゃん・おばあちゃんが小学生の頃、両親が小学生の頃と本人の小学生時代について意見交換を行いました。

みんな何度も頑張ってインタビューし、それを文章でまとめることをやってきたので、沢山の気付があり活発に意見が飛び交いました。

『おばあちゃんの話を聞いて、昔は町と町は道でつながっていたけど町以外は全部自然が

広がっていたことが分かった。その道も石がいっぱいあって走りづらかったんだよ。』

『おばあちゃんが小さな頃は、家で鶏を飼っていたの。その卵を農協に持っていくとうどんの券に換えて

くれたんだって。

だからうどんを食べたい時は券と交換するとうどんが食べられたんだよ。今はお金を払ってうどんを買うけど家の卵と交換してたなんてビックリ!!その時は戦争が終ったばかりだったから物々交換みたいな感じだったんだと思う。』

『子どもの頃のお母さんはとてもクリエイティブだったみたいだ。自分で曲を作っていたんだよ。

曲もレコーディングしたことがあるの。NHKのみんなの歌に出ようと思うなんてクリエィティブだ。』

『ぼく達の時代はおかしもいろんな種類があるしケイタイも持ってるし一番いい時代なんじゃない?

楽が増えている。』

『楽ってどんな楽?』

『ハイテクロボットもいるし、パソコンもあるしさ。昭和館で知ったけど昭和の最初は洗濯機も

無かったでしょ?』

『でも昔よりは自然が少ないよ。海外ではさ、今も戦争があるし。』などなど。

他にもたくさんの議論が子ども主体で行われました。

来週の授業では発表会へ向けて子どもたちが発表したい内容を模造紙にまとめていきます。

来週もがんばるぞ!

YI

※TCS2011年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。

「!」「?」を表現する

[1・2年生]

蚕糸の森見っけ隊、第5週。

今週から、発表に向けて、アウトプットをつくるために動き出しました。

※発表の内容に関わる具体的なことが書けない点はご了承ください。

まずは、何を発表するか、一番気になる「!(発見)」と「?(疑問)」を決めることに。

子どもたちは、マップで今まで見つけたものを確認しながら、選んでいきます。

中には、マップにある発見をもとに、新たな疑問を出してきた子もいました。

そして、選んだ「!(はっけん)」の特徴と、

そして、選んだ「!(はっけん)」の特徴と、

「?(ぎもん)」の答えの予想を自分で言葉にして書いてみることに。

ひらがなを習い始めた日本代表(1年生)クラスにとっては、

文字を書くだけでも大変だと思うのですが、がんばって文章を作っていました。

そして、新たな気付きや手がかりを求めて、蚕糸の森に出てみることに。

同じ場所なのに、行くたびに発見があるのは不思議です。

同じ木でも大きさやかたちが違うことに気付いたり、

疑問の場所を観察すると、そこでまた新たな疑問がわいてきたり。

「どくだみの葉があった!」

「ここに、てんとう虫がいるよ!」

「これも、マップに(書き)入れといて!」

と全く新しい発見もありました。

それと同時に、花や虫のことを図鑑で調べて比べてみたり、

それと同時に、花や虫のことを図鑑で調べて比べてみたり、

いつもお世話になっている公園の方に質問をしたりと、

子どもたち各々が動いて、「!(はっけん)」と「?(ぎもん)」を深堀りしていきました。

やっていることは個人作業。

ですが、子どもと内容について話していると、聞いていた他の子どもたちから自然と反応がきます。

「ぼくも、それ見たことある!」

「(おかあさんに聞いたら)これって、○○っていうらしいよ!」

「その疑問については、ぼくは~~だと思うよ。」

こういった反応に対して、

「今、○○くんが言ったことって、(発表に)使っていいのかな?」

と返す子どもたち。

周りの子どもたちの反応が、少なからずその子にまた返っていき、

取り入れられることもあって、自分の考えを磨く姿が見られました。

さぁ、次週はいよいよテーマ発表会。

アウトプット、そして自分の声と体で、自分なりの発見を伝えよう!

EN

※TCS2011年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。

2011年05月27日

紙芝居が完成したぞ!

[5・6年生]

にアイデアを増幅させてゆく瞬間もある。そんなJazzyなかけあいが「収斂」

のフェイズでは繰り広げられ、コラボレートによるクリエイティヴィティが発揮

されるのを、先週の子どもたちの学びを通して見ることができました。

子どもたちが「対立」にめげず、また、「まだまだだな!」という私のダメ出し

にもへこたれずに動き続けたのは、「よいアウトプットを創り出したい!」と

いうクリエイティヴマインドを私も含め学びの参加者全員が共有していたから

でしょう。「摩擦」は、人格どうしのぶつかりあいや非難ではなく、よい作品

へと磨きあげてゆくために不可欠な過程だととらえているのです。

しかし……もう時間が残り少なくなってしまいました。締め切りという時間的

制約の中で、どれだけよいアウトプットを出すか、そのためにギリギリどこ

まで粘れるかがクリエイターには求められます。もう限界か……子どもたち

に任せ過ぎだったのか……あまりにも負荷をかけ過ぎたのか……学びの

落とし所の判断を誤ったのではないかという恐れを抱きつつも、なんとなく

この子たちに委ねてみようという気持ちになってしまったのです。

子どもをなめていはいけない!と……

その結果、明日はもうテーマ発表だというのに、結末がどうなるか決まって

いなかったのです。太陽のブラックホール化によって地球が飲み込まれ、

別の空間に移動するというところまでストーリーはできているのですが、

太陽が消えた世界の中で人類がどう生き延びるのかについてアイデアが

固まっていなかったのです。今回の作品では「人類の可能性」という前向き

なメッセージを伝えるという制約があるので、安易に人類は滅亡した……

では終われません。

いよいよ「決断」をせまる最後の全体編集会議を実施しました。クリエイティヴ

マインドの本領は、いざという時に発揮されます。追いつめられたとき、もう

ダメだ!お手上げだ!と縮んでしまうか……それとも火事場のばか力を出す

のか……

「もしかしたらエイリアンは、少ない光でも暮らせていけるDNAを持っていた

んじゃないのかな」

「千年後なら遺伝子操作の技術がもっともっと進んでいるから、そのDNAを

人間に持たせれば暗いところでも暮らせるかも」

やはりこの子らはスゴイ!いざというときに「固まらない」姿を頼もしく思いま

した。

ここまで何度も、何度もストーリーを追い続け、練り上げてきたからこその

「ひらめき」と、これまでの日々の学びの蓄積(※彼らの先輩が以前行った

「遺伝と進化」についてのテーマ学習、以前、朝の会でとりあげた、「リン」では

なく「ヒ素」でDNAを形成している生物の存在をNASAが発表したニュース

についての話)を「つなげる」底力とを見事に見せてくれました。

さらに今回特筆すべきことは……このアイデアだけに飛びつかず、他の可能性

についても意見を出して多面的に判断したところでした。

「太陽が燃える原理を利用して人工太陽を作ってもいいんじゃないかな」

「地球のすぐ近くにあるならあんなに大きい必要はないよね」

(おお、これは核融合の話だな……)

「星は宇宙にいっぱいあるよね。恒星は太陽だけじゃないし、他の恒星の光を

利用することもあるんじゃない」

「特殊な鏡みたいなもので光を集めてもいいよね」

(おお、宇宙に巨大な鏡を作るというプロジェクトは確かに考えあれているな……)

というように、結果的に、生物学的、化学的、物理学的という3つの側面に

分けて考えるということを「自然」に成し遂げていたのです。

さあ、いよいよ、この中からどれを選ぶか……まず5分間じっくり一人ひとり沈思

黙考しました。そして「多数決」のために挙手。結果は……

DNA操作 0票 人工太陽 5票 恒星の光を集める 4票

なんとも微妙な結果に。すぐに、自分の選んだ意見のよいところのアピールと

相手の意見への「説得」が始まります。

「人工太陽を作るのはとてもいいんだけど燃やすための材料はどう集めるの?」

「ふつう輝いている星はみんな恒星でしょ。だから太陽以外で太陽の代わりを

する恒星が移動した宇宙空間にあっても不思議ではないでしょ。」

冷静に意見交換し、再度考えます。その結果、「人工太陽」を結末に用いる

ことにしました。

「太陽はどうやって燃えてるんだろう?」

早速、資料を調べます。すると宇宙には水素が大量にあり、太陽は水素を

熱核融合反応によってヘリウムへと変化させることで大きなエネルギーを

出していることがわかりました。ある子が、他の星はどうなっているんだろうと

ページをめくっていて土星の部分を読み始めました。

土星の成分はほぼ水素でできており、もし土星がすっぽり入るプールに水を

入れれば土星は浮く……水素ばっかり!

「ぼくたちが探検している星は、土星のすぐそばだったよね。」

「土星の大量の水素を使って人工太陽を作ることにすればいいんだ!」

それをきっかけに一気にラストへ向かっての流れが固まり、“ようやく”

シナリオが出来上がりました。昼食を食べてすぐに、出来上がったシナリオ

をみんなで読み合わせました。

「やっとできたねえ……」

安堵感と充実感がみなぎります。

「あとは、絵を完成させるだけだ!」

残業時間を入れても残された時間はあとわずか。まるでプロダクション会社

の「締め切り間近」の怒涛の追い込みさながらの雰囲気です。誰も遊ぶこと

なく、有機的に分業し、ひたすら絵作りに没頭していて、

(すごい、本物のクリエイティヴ集団のようだ……)

と思いました。

1枚、1枚着々とできあがり、ついに紙芝居完成!あとは明日の発表会で「披露」

するのみです。本当にみんなよく頑張った!

RI

※TCS2011年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。

テーマ発表会に向けて

[3・4年生]

いよいよ今週で源自物語も大詰めです。

みんな金曜日のテーマ発表に向けてラストスパートです。

各自発表したいことをまとめ上げていきました。

発表で伝える主旨は、インタビューを通して発見することが出来た先祖と自分とのつながりや生きてきた時代とのつながりをいかに伝えることができるかです。

今までがんばってインタビューしてきた沢山の素材の中から発見を掘り出していきます。

それぞれに伝えたいことが決まり、それを中心にテーマ発表会のプレゼンに向けて準備していきました。

本当はインタビューで聞いてきたこと全部を発表したい気持ちを抑え、「発見したつながり」にスポット

ライトを当てて絞り込んでいきました。

また平行して各自のインタビュー内容と写真などをまとめた源自物語MAPをアウトプットとして作成していきます。

発表のために再度ギリギリまでインタビューを行う子どももいました。

6週目はテーマ学習漬けと言っても過言ではないほど、宿題や残業も含めて本当にみんなよく

がんばりました。

大変ではありましたが、形になっていく自分の発表とアウトプットに充実感を持っているようです。

放課後、私に電話をかけてきて発表に関する話や確認をする子どもが何人もいた程みんな真剣です。

さあ、そしていよいよテーマ発表会本番を迎えました。

子どもたちは皆生き生きと物怖じすることなく、先祖と自分の繋がりやインタビューして気付いたことに

ついて思いきり発表しました。

聞いていてそれぞれの家族の歴史や生い立ちや物語が浮き彫りにされるようなプレゼンになりました。

子どもたちが様々な縁や時代に思いを馳せるきっかになったテーマ学習になったと思います。

私にとっても大変いい学びとなりました。

みんなお疲れ様でした。インタビューと写真提供に何度もご協力して下さった3、4年生の保護者の皆様本当にどうもありがとうございました。

YI

※TCS2011年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。

「!」「?」を伝える

[1・2年生]

「蚕糸の森」見っけ隊、最終週。

テーマ学習発表会を控え、「自分なり」の発見を伝えるため、

アウトプット作りや発表練習に打ちこんだ一週間となりました。

発表会では、今までの学びを全て伝えることはできないので、その中から選ぶ必要があります。

まずは、子どもたちそれぞれが選んだ、

まずは、子どもたちそれぞれが選んだ、

「!(発見)」をまとめた「蚕糸の森『!(発見)』マップ」と、

「?(疑問)」をまとめた「蚕糸の森『?(疑問)』マップ」を作りました。

「!」はその特徴を、「?」はその答えの予想と調べて分かったことを書くことにしました。

マップに書く内容は前週の調査を基に考えていきます。

子どもが考えた文章を、

「これってどういうこと?」

「今言ったことも入れてみようよ!」

と話をしながら膨らませつつ、清書する文章を決めていきます。

100文字は超える文にも関わらず子どもたちは集中して清書書きをしていました。

そうやって、自分たちの発見をかたちにすることができました!

その後はアウトプットを使っての発表練習です。

その後はアウトプットを使っての発表練習です。

大きく・ゆっくり・はきはき・前を見て話すことを目標とし、何度も練習を重ねました。

そして、発表会本番!

子どもたちは、発表順が一番最初でもあり、緊張している様子。

ですが、一人ひとりがしっかりとオリジナルの「!」「?」について伝えられていました。

「ぼくが気になった『!(発見)』は『ゆうぐ』です。

タンクがありますが、○○くんが蚕糸試験場で使っていたものではないかと言いました。

ぼくは、その意見から、捨てるのはもったいないから遊具にしたんだと思いました。」

「ぼくが選んだ『!』は『きりかぶ』です。

(道路沿いヒサカキの)きりかぶの数を数えたら2779本もありました!」

「ぼくがえらんだ『?(疑問)』は『ロッククライミング(滝)のところの水はどうなっているのか?』ということです。

ぼくは、地下水道を通っていると思っていました。

しかし、杉並第十小学校の中に井戸があって、ポンプを流れて滝を流れて水が循環していたことが分かりました。」

「ぼくが気になった『?』は『なぜ、あみの下にばけつがあるのか?』ということです。ぼくは、このばけつに雨をためていたり、あみを外せないようにしていたり、水をちょっとずつ流すためだと予想しました。蚕糸の森公園の人に聞いたところ、葉っぱなどが引っかかって掃除しやすいことがわかりました。」

このテーマでやったように、これからも身近なところから発見をすることを大切にしていこうね!

EN

※TCS2011年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。

2011年05月30日

「銀河鉄道に乗って」~ふりかえり~

[5・6年生]

子どもたちが何を「学んだ」のかを探る、一種の「テスト」のような「質問」でした。

その結果、明らかになったことは、紙芝居づくり「を」やらされたのでもなく、宇宙の

知識「を」知ったわけでもなく、「宇宙紙芝居作り」という創造的なミッションに没入

することで、いかに「協働」し、そのためにどう「コミュニケート」するか、を体得した

ことが明らかになりました。

今回の「探究領域」は「時空因縁」、そしてその仕上げとなる「小学校最終学年」の

「探究」でした。低学年のときに自分たちの身近な「空間」の探索からスタートし、

中学年で、自分たちが「今、生きている」のは、どんな「因縁」があるのか、過去へと

「時間」をさかのぼりました。そしていよいよ、今回、新たに生じる「因縁」に翻弄され

つつも、未来においてどう前向きに生きてゆくかを考えてゆく探究を行ったのでした。

そのための仕掛けが「宇宙紙芝居」だったわけです。

未来における人類の可能性を伝えるというメッセージを創り上げたからこそ、「何を

学んだか?」という問いかけに

「可能性が1%でもあるなら、希望を持って生き続ける」

「フィクションとして創ったのに、なんだか本当に起こりそうな気がしてきた」

という答えがすっと出てきたのでしょう。今回のテーマ学習で身につけてもらいたい

「意識」が自然に口にすることができた!学びを「達成」した子どもたちに「あっぱれ」

をあげたいと思いました。

「何が大変だったか?」という問いには、9人で1つの物語を作ること、つまり“何か

をクリエイトするためのコラボレーション”の大変さをほとんどの子が訴えました。

とっても大変だった……でもあきらめなかった……

そこがスゴイわけで、なぜ丸投げしたり、適当に妥協したりせず、愚直に意見を戦

わせ、建設的に創造し続けられたのか……当然、生まれてくる疑問を子どもたち

にぶつけると……

「あせらず、おこらず、ゆっくり考える」

「自分の意見を言う、人の意見を聞く、それを合わせて説得する」

というそのまま教室の壁に貼っておきたいほどの素晴らしい答えが返ってきました。

この答えが素晴らしいのは、教わった「知識」を記憶して答えたわけではないところ

です。こんな標語を一度も教えたことはありませんし、コラボの秘訣について質問

されるなんて子どもたちは全く予想していなかったでしょう。にもかかわらず思わず

口にしてしまったということは、体験を通じて結晶化した「知恵」となって身についた

からです。

子どもたちがいかに「創造するチーム」になっていたかは、途中からTCSに入学し、

いきなりわけもわからずテーマ学習に参加した子でさえ

「これまでひとりでやれればいいとずっと思ってきたけど、協力するとこんなにいい

んだと初めて実感した」

と答えてしまったことでも明らかです。クリエイティヴィティとエンパシーは一体なの

だと子どもたちは見事に体得しました。

今回、初の試みとして、IBのlearner profileを明確に掲げてみました。取り上げた

のは“risktakers”“open-minded”“principled”の3つで、宇宙紙芝居に登場する

キャラクターにその特徴を具現化させるという「制約」を与えました。登場人物の

どんな言動が「学習者像」を現しているかたずねると、

「未来に何が起きるか、宇宙にどんな危険が待ち受けているか、わからないのに

思い切って地球を飛び出した博士はrisktakersだ」

「見知らぬ人が倒れていてその人を助けて一晩寝かせてあげた主人公はopen-

mindedだ」

「自分たちだけが生き残るためでなく、地球のみんなのために人工太陽を作った

人たちはprincipledだ」

というように次々に答えが返ってきました。「おまえはRだ」「それ×Pじゃない」と

いうようにlearner profileの頭文字で、日常のお互いの行動を言い合ったりして

いるほどで、今後も、どんな学習者像を目指した学びなのかあらかじめ提示した

上でテーマ学習を進めてみたいという思いを強くしました。

RI

※TCS2011年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。

源自物語 ~ふりかえり~

[3・4年生]

3,4年生になって初めてのテーマ学習は子どもたちにとって実際とてもハードなチャレンジでした。

まずご両親、そしておじいちゃんおばあちゃんに何度となくインタビューを行いました。

そうして聞き出すことが出来た沢山のお話の中から自分と先祖の共通点や相違点を発見するだけでなくそれぞれが生きてきた時代と自分との繋がりを見つけ出していくということはそう簡単ではありません。

しかし何度も繰り返しながら大切な家族にインタビューで話してもらったことから発表のポイントとなる繋がりをそれぞれに見つけ出していきました。

3,4年生にとって発表を意識した長時間のデスクワークはかなり大変なものです。しかし最後の週は机と向き合いながら発見したことをご両親やおじいちゃんおばあちゃんの子ども時代の写真と共に模造紙にまとめていきました。みんな本当によくがんばりました。

そしていよいよテーマ発表会!

「ぼくはおばあちゃんにインタビューをして重大なことを発見しました。なんとぼくの読書好きはおばあちゃんからの遺伝だったのです。おばあちゃんは月に5冊本を読みます。お母さんも読書が好きで料理の本を読んでいます。ぼくもたくさん読んでいます。」

「ぼくはインタビューをしてみて、昔の人は自分たちで遊びを作ったり体を使って遊んでいたことに気がつきました。おばあちゃんはオハジキ、おじいちゃんはメンコや相撲、お母さんはゴム飛び、そしてお父さんは校庭を走り回って遊んでいたそうです。ぼくたちはそういう遊びをしていません。ぼくがしているのはゲーム、カードゲーム、一人たたかいごっこです。」

「ぼくはインタビューをして、昔は習い事が少なかったことに気がつきました。お母さんの時代は週に一度くらいだったし、習い事の種類も少なかったようです。お母さんは習字をしていて、よくがんばっていたので金賞をもらったことがあります。インタビューでゴールデンウイークにおばあちゃんの家に行った時に賞を取った字を見てきました。ぼくは今3つの塾に行っています。今は昔より忙しいことが分かりました。インタビューをして家族の子どもの頃の話を聞けて良かった。」

「ぼくがインタビューして発見したことは、それぞれの時代の新しいものについてです。お母さんが子どもの頃はラジカセが新しくて、よく家族で録音遊びをしていたそうです。お父さんの時代は洗濯機が新しく、おばあちゃんの時代は電話や白黒テレビが新しいものでした。ちなみにぼくの時代はアイフォンやアイパッドです。おばあちゃんの時代から両親の時代にかけては新しいものが沢山できたけど、両親の時代から今は新しいものはあまりないようです。その分小さくなったり便利になったりしていると思う。」

「私の発見はお手伝いについてです。おばあちゃんが子どもの頃は大きな瓶に水を貯めていたので、水汲みを手伝っていたそうです。火も自分たちでおこしていました。お母さんはおつかいに行ったり料理を手伝っていました。お父さんはあまりお手伝いはしていなかったけど、おばあちゃんの具合が悪い時は自分でラーメンを作って食べていたそうです。そして私はごはんを作ったり、食卓に運んだり洗いものを手伝っています。気付いたことは、女のこの方が昔からお手伝いをしているんだなということです。」

などなど、インタビューをしたことから沢山のつながりを見つけ出しみんなしっかりと発表してくれました。自分なりの観点で遊びや習慣、新商品や習い事にお手伝いなど様々なものに着目し、そこから繋がりを見出したこと、本当によくがんばりました。これからも物事を追究する姿勢と目に見えない繋がりへの感謝を大切にたくましく成長していこう!お疲れ様でした。

YI

※TCS2011年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。

「蚕糸の森」見っけ隊~ふりかえり~

[1・2年生]

1年生にとっては、初めてのテーマ学習となった本テーマ。

6週間のあいだ、外に出ながら「自分なり」の発見をし続ける日々でした。

子どもたちにとっては、外に出られて楽しい時間&中でじっくり振り返る退屈な(?)時間を過ごす経験となりました。

このテーマ学習では、探究の第一歩として、

興味のあるものだけでなく身近なもの全てに興味を持つ姿勢を育てることが、目標の一つでした。

また、知っていることを増やすのではなく、

観察眼を磨いて自分なりの発見を増やしていくことで探究力の礎を築く一歩となればと考えます。

今回は、発見を「!(発見)」と「?(疑問)」に大きく分けて、とにかくたくさん見つけることを重要視しました。

そこでは、子どもたちの素の発言があり、

また、自然と他の子どもたちの発言に反応してしまう素の反応がありました。

この、「素」の発言と、「素」の反応(掛け合い)が、その後の中学年・高学年の学びに繋がるはずでしょう。

本テーマでやった身近なものから発見する姿勢を今後も育み続けたいと思います。

EN

※TCS2011年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。

カテゴリー一覧

- 2015年04月

- 2015年03月

- 2015年02月

- 2015年01月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年09月

- 2014年08月

- 2014年07月

- 2014年06月

- 2014年05月

- 2014年04月

- 2014年03月

- 2014年02月

- 2014年01月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年09月

- 2013年07月

- 2013年06月

- 2013年05月

- 2013年04月

- 2013年03月

- 2013年02月

- 2013年01月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年09月

- 2012年07月

- 2012年06月

- 2012年05月

- 2012年04月

- 2012年03月

- 2012年02月

- 2012年01月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年09月

- 2011年07月

- 2011年06月

- 2011年05月

- 2011年04月

- 2011年03月

- 2011年02月

- 2011年01月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年09月

- 2010年07月

- 2010年06月

- 2010年05月

- 2010年04月

- 2010年03月

- 2010年02月

- 2010年01月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年09月

- 2009年08月

- 2009年07月

- 2009年06月

- 2009年05月

- 2009年04月

- 2009年03月

- 2009年02月

- 2009年01月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年09月

- 2008年08月

- 2008年07月

- 2008年06月

- 2008年05月

- 2008年04月

- 2008年03月

- 2008年02月

- 2008年01月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年09月

- 2007年07月

- 2007年05月

- 2006年12月

- 2006年11月

- 2006年09月

- 2006年06月

- 2005年12月

NPO Tokyo Community School

特定非営利活動法人 東京コミュニティスクール

〒164-0001 東京都中野区中野1-62-10

TEL: 03-5989-1869 FAX: 03-5989-1649

e-mail: school@tokyocs.org