タイトル:てこでも動かない?

探究領域:万象究理

セントラルアイディア:「小さな力を大きな力に変えることができる。」

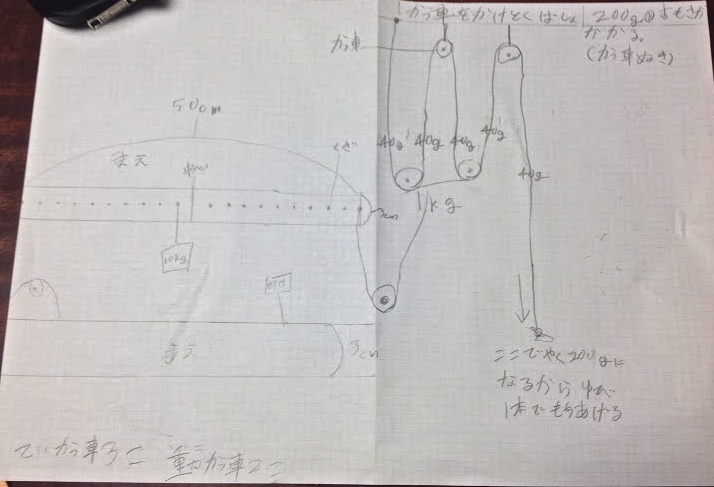

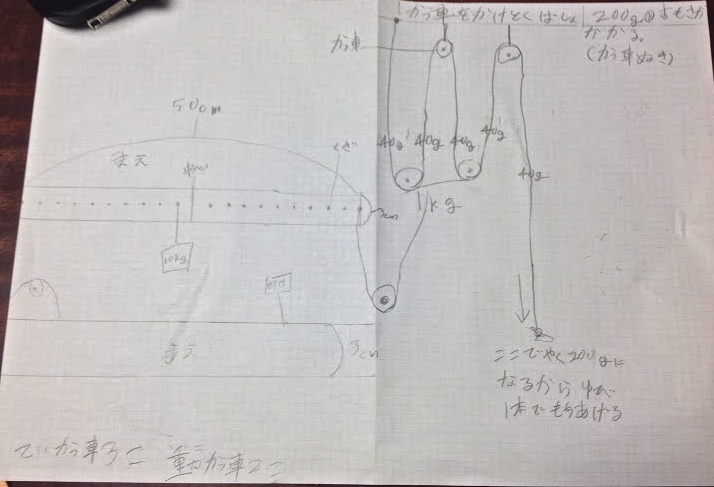

それぞれが描いてきた設計図は、前回よりも正確であり、見やすくなっていました。

いよいよ実際に自分たちの設計通りになる輪軸を作ってみます。

使う材料は、身近にあるもの。

缶やトイレットペーパーやラップの芯、お菓子の箱など、円柱のものを探してきました。

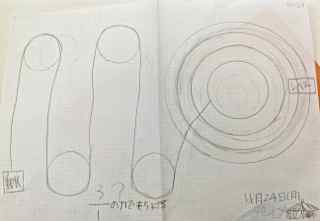

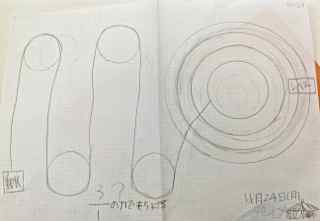

輪軸のポイントは、小さい円と大きい円の比率です。

よい形のものが見つかっても、サイズがうまく合わないと使えません。

そんなときは、段ボール箱を解体し、ちょうどよいサイズの円を作り出しました。

「これって、小さなコストで、大きな力だね。」

「ごみを甘くみるな!だね。」と手作り感たっぷりの装置作りを楽しんでいる様子です。

実際に作ってみることで、輪軸の原理が理解できているかがはっきりしてきます。

採寸を間違えたり、周りに巻き付ける紐が落ちないカバーを付け忘れたりと、

失敗を重ねるごとに、原理そのものの理解が深まっていきました。

「歯車も作ろう!」

段ボール紙の表面をはがして歯車の「歯」の部分に使います。

できたパーツを組み合わせて、いざ実験です。

重さは軽くなる分、輪軸をしっかり固定していないとうまく作動しません。

重さは軽くなる分、輪軸をしっかり固定していないとうまく作動しません。

また、紐を下に引っ張ると離したときに勢いよく紐が戻るのが危険だということもわかりました。

「ブランコのときと同じだ!」

ということは、さらによくしていくために、工夫が必要となるわけです。

「荷物をおろすとき、紐が輪軸から外れちゃうから、ガードを高く作り直した方がいい。」

「引っ張るのではなく、ハンドルを作ってみるといいかも。」

「でも、滑車だけより、摩擦は少なくなった。」

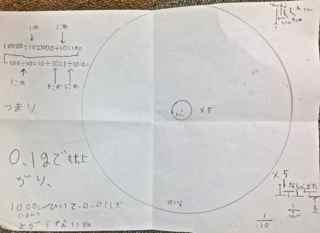

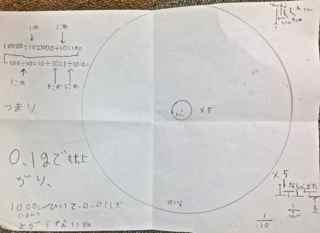

ばね秤で紐を引っ張る力を測ってみると150g。かなり軽くなっているのは確かです。

できた歯車を輪軸と組み合わせたところ、これは摩擦が増えることがわかり、

使うことを断念しました。

そして、実験を繰り返していくうちに、輪軸が次々に壊れ始めます。

どうして?原因を探り、作り直しです。

「これだけ輪軸が壊れるなら、違う組み合わせを考えた方がいいんじゃないの?」

まだ作っていないものがありました。てこです。

てこを装置に入れていたアイディアもありました。

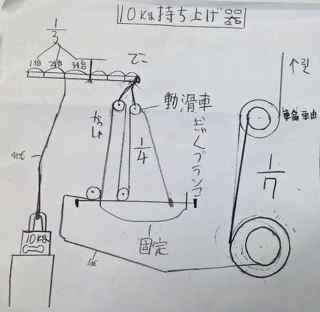

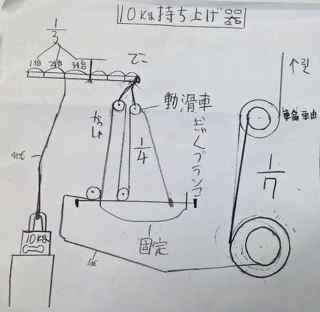

最終的にできた装置は、てこ、2つの動滑車、そして、2つの輪軸を組み合わせたものになりました。

ハンドルはどうもうまくいかず、何度も動かしているうちに滑車を使って上に引き上げることを思いつき、最後に定滑車を利用しました。

まさに、試行錯誤。

手を動かして、ああでもない、こうでもないとやることの大切さを実感する場面が幾度もあり、プレゼンぎりぎりまで装置作りに粘った甲斐がありました。

測定してみると、50gの力で引き上げることができます。

だた、4cm持ち上がったとき、紐は15mも引っ張っていました。

計算上では、力は252分の1倍となります。

プレゼンでは、計算と現実との間に生まれる誤差や、理論上は可能でも実現可能にするためには、やみくもに原理を使うのではなく組み合わせによる工夫が必要であることを盛り込みながら、できあがった装置を発表しました。

AN

※TCS2014年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。

探究領域:万象究理

セントラルアイディア:「小さな力を大きな力に変えることができる。」

[3・4年生]

10kgをどこまで軽くして持ち上げられるか。それぞれが描いてきた設計図は、前回よりも正確であり、見やすくなっていました。

いよいよ実際に自分たちの設計通りになる輪軸を作ってみます。

使う材料は、身近にあるもの。

缶やトイレットペーパーやラップの芯、お菓子の箱など、円柱のものを探してきました。

輪軸のポイントは、小さい円と大きい円の比率です。

よい形のものが見つかっても、サイズがうまく合わないと使えません。

そんなときは、段ボール箱を解体し、ちょうどよいサイズの円を作り出しました。

「これって、小さなコストで、大きな力だね。」

「ごみを甘くみるな!だね。」と手作り感たっぷりの装置作りを楽しんでいる様子です。

実際に作ってみることで、輪軸の原理が理解できているかがはっきりしてきます。

採寸を間違えたり、周りに巻き付ける紐が落ちないカバーを付け忘れたりと、

失敗を重ねるごとに、原理そのものの理解が深まっていきました。

「歯車も作ろう!」

段ボール紙の表面をはがして歯車の「歯」の部分に使います。

できたパーツを組み合わせて、いざ実験です。

重さは軽くなる分、輪軸をしっかり固定していないとうまく作動しません。

重さは軽くなる分、輪軸をしっかり固定していないとうまく作動しません。また、紐を下に引っ張ると離したときに勢いよく紐が戻るのが危険だということもわかりました。

「ブランコのときと同じだ!」

ということは、さらによくしていくために、工夫が必要となるわけです。

「荷物をおろすとき、紐が輪軸から外れちゃうから、ガードを高く作り直した方がいい。」

「引っ張るのではなく、ハンドルを作ってみるといいかも。」

「でも、滑車だけより、摩擦は少なくなった。」

ばね秤で紐を引っ張る力を測ってみると150g。かなり軽くなっているのは確かです。

できた歯車を輪軸と組み合わせたところ、これは摩擦が増えることがわかり、

使うことを断念しました。

そして、実験を繰り返していくうちに、輪軸が次々に壊れ始めます。

どうして?原因を探り、作り直しです。

「これだけ輪軸が壊れるなら、違う組み合わせを考えた方がいいんじゃないの?」

まだ作っていないものがありました。てこです。

てこを装置に入れていたアイディアもありました。

最終的にできた装置は、てこ、2つの動滑車、そして、2つの輪軸を組み合わせたものになりました。

ハンドルはどうもうまくいかず、何度も動かしているうちに滑車を使って上に引き上げることを思いつき、最後に定滑車を利用しました。

まさに、試行錯誤。

手を動かして、ああでもない、こうでもないとやることの大切さを実感する場面が幾度もあり、プレゼンぎりぎりまで装置作りに粘った甲斐がありました。

測定してみると、50gの力で引き上げることができます。

だた、4cm持ち上がったとき、紐は15mも引っ張っていました。

計算上では、力は252分の1倍となります。

プレゼンでは、計算と現実との間に生まれる誤差や、理論上は可能でも実現可能にするためには、やみくもに原理を使うのではなく組み合わせによる工夫が必要であることを盛り込みながら、できあがった装置を発表しました。

AN

※TCS2014年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。