タイトル:てこでも動かない?

探究領域:万象究理

セントラルアイディア:「小さな力を大きな力に変えることができる。」

計算上は、動滑車を4つ使ったので、17.6kgで持ち上がっていることになります。

「それじゃあ、一人分はだいたい6kgってことか。」

「体重かけて、引っ張ったんだよ。」

「滑車が起動してなかったから、うまくいかなかったんだと思う。」

実験の結果を振り返り、改善点を考えるというホームワークを週末にやってきている彼らは、 自分のかいてきたことを互いにシェアしていきます。

おっちゃんを持ち上げる前に、動滑車2つで一人を乗せてみたところ、

おっちゃんを持ち上げる前に、動滑車2つで一人を乗せてみたところ、

290cm引っ張ったら70cm上がりました。

引っ張る長さは、ほぼ4倍になっています。

体重は32kgだというので、このときには、8kgで持ち上がったことになります。

「でも、手が痛かったし、重たかった。」

「絶対、8kgじゃなかった。」

「スクールでエレベーター実験したときも動滑車2このときより4このときの方が引っ張れたから、 滑車を増やせばいいんじゃない?」

「動滑車4つのときも、あのときよりは引っ張れた。」

これまでしてきたことを参考にしながら出てきた改善点は、

滑車の向きを横にして摩擦やロープの絡まりを防ぐこと、

滑車の設置箇所を、離し過ぎず近づけすぎずにバランスのよいところにすることで

滑車を動きやすくするという案でした。さぁ、再びチャレンジです。

準備も手際よくできるようになってきました。

今回は定滑車の位置も等間隔にするため、

急がず正確に距離を測ってから設置していきます。

おっちゃんに乗ってもらい、いざ、ロープを引っ張ります。

「あ、軽い!」

動滑車が上がり、おっちゃんも浮いています。

子どもたちが入れ替わり、何度か繰り返していくうちに、

動滑車がキーキー鳴りだし次第に動きが 鈍くなってきてしまいました。

「油をさした方がいいかも。」

「滑車とロープをギアとチェーンに変えてみたら?」

さらによくするためのアイデアが出てきます。でも、滑車が動くことで、持ち上がるという改善点は 成功したといえるでしょう。

ひとまず、これまで理解した滑車の原理を実際に活かすことはできました。

ここからは、後半戦。次なるミッションは、原理を活かした発明品を作ることです。

おっちゃん持ち上げ装置を考えながらも、時折、「こんな道具作ったらどうかな?」と

発明品を考えてきた子がいるほど、自分たちは何かを作るんだというモチベーションは誰もが 持ち合わせています。放課後、レゴでギアを重ねて試行錯誤している姿も見られます。

たびたび出てくる「ギアを使えばいい」という声。

たびたび出てくる「ギアを使えばいい」という声。

科学技術館にも歯車の装置はいくつもありました。

これまで実験では、力の大きさが変わることをてこと滑車で確かめてきました。

ギア(歯車)は、本当に力の大きさを変えているのでしょうか。

「そんなの当たり前だよ。」と言っているときは、

知ったつもりになっているだけでないか、要注意です。

きちんと検証して確かめてみることに。

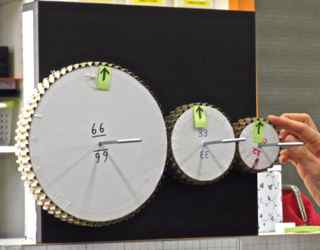

「ギアが大きい方が軽くなるよ。」という予想の下、重りをぶら下げてみると、 同じ重さで吊り合います。

「それじゃ、ギアの働きって何?!」

「ギアは、力を伝えることはできる。速さを変えられる。」

「だから、10年に一度なんだ・・・。」

技術館にあった歯車時計の仕組みを再発見した様子です。

力が変わると思ったその正体は、ギアではなく輪軸にありました。

「輪軸ってことは、てこだね。」そうつぶやきが出るほど、理解はできてきました。

てこや滑車の原理を活かして、何かを作り出したい。

いったい何を作ればいいのだろう。

まずは、子どもたちの“発明”というイメージを広げていきました。

「1階から2階までのエレベーターを作る。」

「移動時間を速くする人を運ぶ乗り物」

「ジャンプを高く飛べるようにする運動器械」

「滑車を使った巨大パチンコ」

「オリジナルのピタゴラスイッチ」

「2年生の橋とコラボして、跳ね橋を作る。」

「楽器を作る。」

「小さな力で掃除できる道具。」

「泥棒撃退装置」

「料理器具」などなど

ふと思ったことを言ったり、ほかの子の意見を聞くことで思いついたことを言ったりすることでイメージの幅が広がっていきました。

便利なもの、あったらいいものという視点と、 「小さな力を大きな力を変える」という目的に合致するためには、何かを簡単に、持ち上げる、飛ばす、巻き上げる、落とす、運ぶという視点を持つ必要性が浮き上がってきました。

アイデアを形にする。彼らの第2ミッションが本格始動です。

AN

※TCS2014年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。

探究領域:万象究理

セントラルアイディア:「小さな力を大きな力に変えることができる。」

[3・4年生]

先週は、おっちゃんを3人でなんとか持ち上げることができました。計算上は、動滑車を4つ使ったので、17.6kgで持ち上がっていることになります。

「それじゃあ、一人分はだいたい6kgってことか。」

「体重かけて、引っ張ったんだよ。」

「滑車が起動してなかったから、うまくいかなかったんだと思う。」

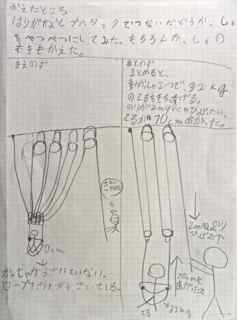

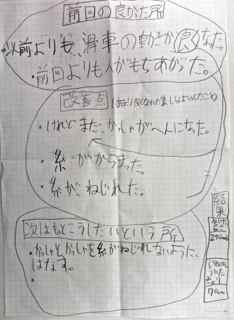

実験の結果を振り返り、改善点を考えるというホームワークを週末にやってきている彼らは、 自分のかいてきたことを互いにシェアしていきます。

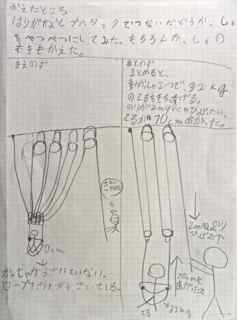

おっちゃんを持ち上げる前に、動滑車2つで一人を乗せてみたところ、

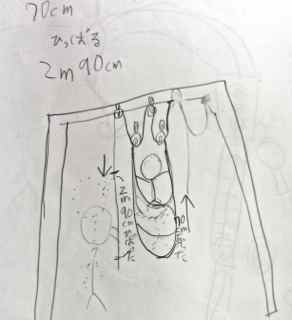

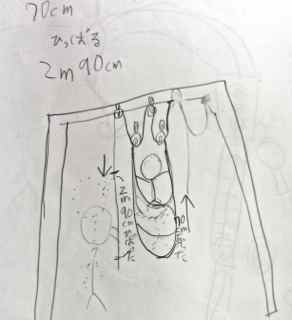

おっちゃんを持ち上げる前に、動滑車2つで一人を乗せてみたところ、290cm引っ張ったら70cm上がりました。

引っ張る長さは、ほぼ4倍になっています。

体重は32kgだというので、このときには、8kgで持ち上がったことになります。

「でも、手が痛かったし、重たかった。」

「絶対、8kgじゃなかった。」

「スクールでエレベーター実験したときも動滑車2このときより4このときの方が引っ張れたから、 滑車を増やせばいいんじゃない?」

「動滑車4つのときも、あのときよりは引っ張れた。」

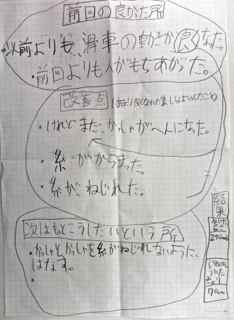

これまでしてきたことを参考にしながら出てきた改善点は、

滑車の向きを横にして摩擦やロープの絡まりを防ぐこと、

滑車の設置箇所を、離し過ぎず近づけすぎずにバランスのよいところにすることで

滑車を動きやすくするという案でした。さぁ、再びチャレンジです。

準備も手際よくできるようになってきました。

今回は定滑車の位置も等間隔にするため、

急がず正確に距離を測ってから設置していきます。

おっちゃんに乗ってもらい、いざ、ロープを引っ張ります。

「あ、軽い!」

動滑車が上がり、おっちゃんも浮いています。

子どもたちが入れ替わり、何度か繰り返していくうちに、

動滑車がキーキー鳴りだし次第に動きが 鈍くなってきてしまいました。

「油をさした方がいいかも。」

「滑車とロープをギアとチェーンに変えてみたら?」

さらによくするためのアイデアが出てきます。でも、滑車が動くことで、持ち上がるという改善点は 成功したといえるでしょう。

ひとまず、これまで理解した滑車の原理を実際に活かすことはできました。

ここからは、後半戦。次なるミッションは、原理を活かした発明品を作ることです。

おっちゃん持ち上げ装置を考えながらも、時折、「こんな道具作ったらどうかな?」と

発明品を考えてきた子がいるほど、自分たちは何かを作るんだというモチベーションは誰もが 持ち合わせています。放課後、レゴでギアを重ねて試行錯誤している姿も見られます。

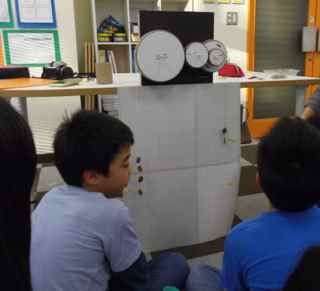

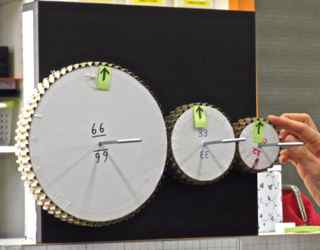

たびたび出てくる「ギアを使えばいい」という声。

たびたび出てくる「ギアを使えばいい」という声。科学技術館にも歯車の装置はいくつもありました。

これまで実験では、力の大きさが変わることをてこと滑車で確かめてきました。

ギア(歯車)は、本当に力の大きさを変えているのでしょうか。

「そんなの当たり前だよ。」と言っているときは、

知ったつもりになっているだけでないか、要注意です。

きちんと検証して確かめてみることに。

「ギアが大きい方が軽くなるよ。」という予想の下、重りをぶら下げてみると、 同じ重さで吊り合います。

「それじゃ、ギアの働きって何?!」

「ギアは、力を伝えることはできる。速さを変えられる。」

「だから、10年に一度なんだ・・・。」

技術館にあった歯車時計の仕組みを再発見した様子です。

力が変わると思ったその正体は、ギアではなく輪軸にありました。

「輪軸ってことは、てこだね。」そうつぶやきが出るほど、理解はできてきました。

てこや滑車の原理を活かして、何かを作り出したい。

いったい何を作ればいいのだろう。

まずは、子どもたちの“発明”というイメージを広げていきました。

「1階から2階までのエレベーターを作る。」

「移動時間を速くする人を運ぶ乗り物」

「ジャンプを高く飛べるようにする運動器械」

「滑車を使った巨大パチンコ」

「オリジナルのピタゴラスイッチ」

「2年生の橋とコラボして、跳ね橋を作る。」

「楽器を作る。」

「小さな力で掃除できる道具。」

「泥棒撃退装置」

「料理器具」などなど

ふと思ったことを言ったり、ほかの子の意見を聞くことで思いついたことを言ったりすることでイメージの幅が広がっていきました。

便利なもの、あったらいいものという視点と、 「小さな力を大きな力を変える」という目的に合致するためには、何かを簡単に、持ち上げる、飛ばす、巻き上げる、落とす、運ぶという視点を持つ必要性が浮き上がってきました。

アイデアを形にする。彼らの第2ミッションが本格始動です。

AN

※TCS2014年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。