タイトル:てこでも動かない?

探究領域:万象究理

セントラルアイディア:「小さな力を大きな力に変えることができる。」

定滑車ひとつでは、持ち上げる力は変わらないことが、先週の実験で

明らかになりました。では、動滑車をひとつ加えると、どうなるか。

今週は、動滑車の実験からスタートです。

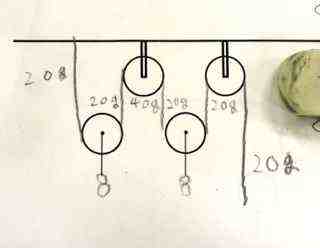

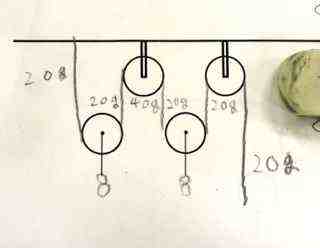

20ℊの動滑車に20ℊの重りをつけます。

引っ張る紐の先が何ℊで吊り合うかを考えます。

10ℊ?20ℊ?と予想を立ててから、実際に重りをつけていくと、

20ℊで吊り合いました。

これは、一人で荷物を持つときに必要な力が、2人で持ったときに半減するのと同じ仕組みです。

動滑車が2つの場合。

動滑車が2つの場合。

荷物を持つ考え方でいけば、4人で持っていることに

なるため、引っぱる力は4分の1になります。

「滑車の数が増えれば、もっと軽くなるってことか。」

実際にどのくらい力が軽くなるのか、

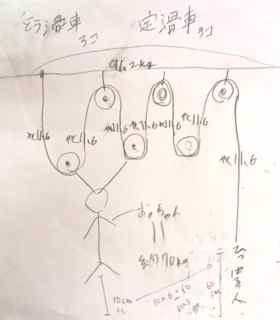

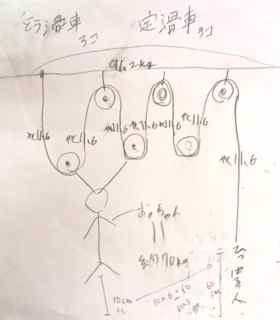

おっちゃん持ち上げ装置の図面に記入していきます。

動滑車3つの装置は、引っぱる力は11.6kℊ。

30cm引っぱると5cm上がる計算です。

動滑車4つの装置は、引っぱる力は8.75kℊ。80cm引っぱると10cm上がる。

動滑車8つの装置は、引っぱる力は4.375kℊ。160cm引っぱると10cm上がる。

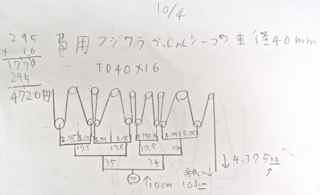

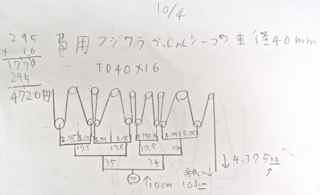

さらに用紙の端に4720円との計算がかかれています。

どの滑車を使うか自分でネットで調べ、購入した場合の料金を記入したといいます。

筆算をみると、単価297円×滑車16個になっていることがわかります。

さぁ、動滑車を使えば、計算上は、小さな力が大きな力に変わるはず。

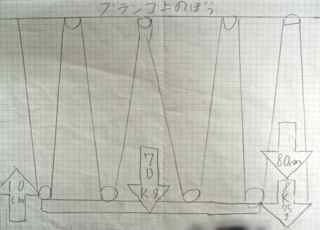

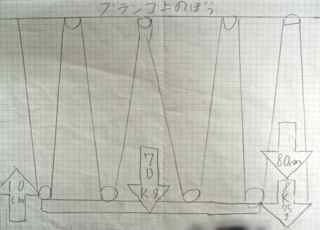

ブランコの支柱を使う案が出されたことから、近くの公園に行って実験装置を作りに行きました。

おっちゃんを持ち上げる前に、自分たちだけで実験してみます。

おっちゃんを持ち上げる前に、自分たちだけで実験してみます。

滑車を取り付けたり、iPad撮影するための場所を探したり、

それぞれ違う動きをしていきます。

公園を利用している子どもや大人たちは不思議に見ています。

「なんか恥ずかしいんだけど。」「ほかの小学校の子が嫌がらせする。」 新人2人が不満を言います。

本当にそうなのでしょうか。見方を変えて、巻き込んでしまれば一緒に楽しめるかも。

さっそく、別の子が何をしているのか説明し始めます。

声をかけてくれる大人にも質問に応えていくと、どの方も温かく見守ってくれています。

まずは、動滑車3つで引っぱってみます。

持ち上がるけど、けっこう、重い。

動滑車をもうひとつ加えてみます。

動滑車をもうひとつ加えてみます。

「手が痛い!」

持ち上げるのに苦戦しています。

「滑車が斜めになってる。」

「ロープがからまってて力が伝わってないんじゃない?」

理由を探ります。

「動滑車が動いてないよ!」

周りで観察している子が気がつきます。

ロープが滑車から外れてしまっています。

問題は動滑車の設置の仕方にあるようです。

翌日。

動滑車がバラバラにならないよう、固定してみました。

今日は、いよいよおっちゃんを乗せての実験です!

どのくらい引っぱったら、おっちゃんが浮くかを測るために、印をつけたところで握ります。

どのくらい引っぱったら、おっちゃんが浮くかを測るために、印をつけたところで握ります。

片手で動かそうと下に引きます。動きません。

両手で力いっぱい引いてみます。ちょっとは動いたかな程度。

動滑車は固定されていても、ロープが途中で止まってしまっています。 しかも、固定するために滑車の向きを変えたため、からまっていることもロープが動かない原因のようです。

ひとつひとつの動滑車すべてが機能しないと力は分散されません。

そこで、今までくっつけていた動滑車を離してみることにしました。

比較的すべりやすい滑車を4つ選び、定滑車2つ、動滑車2つで設置してみます。

再び、おっちゃんを持ち上げることに挑戦です。

一人が思い切りロープを引きますが持ち上がりません。

近くで見ていた子が思わず助っ人に入ります。

2人でもダメです。

3人ならどう?

3人がかりでようやく持ち上がりました。

2つの動滑車も上に上がっています。

持ち上げる力は4分の1になったのでしょうか?

「これで滑車増やせばいけるかな?」

どうすればうまくいくか、今回の実験を振り返り、作戦の練り直しです。

AN

※TCS2014年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。

探究領域:万象究理

セントラルアイディア:「小さな力を大きな力に変えることができる。」

[3・4年生]

定滑車ひとつでは、持ち上げる力は変わらないことが、先週の実験で

明らかになりました。では、動滑車をひとつ加えると、どうなるか。

今週は、動滑車の実験からスタートです。

20ℊの動滑車に20ℊの重りをつけます。

引っ張る紐の先が何ℊで吊り合うかを考えます。

10ℊ?20ℊ?と予想を立ててから、実際に重りをつけていくと、

20ℊで吊り合いました。

これは、一人で荷物を持つときに必要な力が、2人で持ったときに半減するのと同じ仕組みです。

動滑車が2つの場合。

動滑車が2つの場合。荷物を持つ考え方でいけば、4人で持っていることに

なるため、引っぱる力は4分の1になります。

「滑車の数が増えれば、もっと軽くなるってことか。」

実際にどのくらい力が軽くなるのか、

おっちゃん持ち上げ装置の図面に記入していきます。

動滑車3つの装置は、引っぱる力は11.6kℊ。

30cm引っぱると5cm上がる計算です。

動滑車4つの装置は、引っぱる力は8.75kℊ。80cm引っぱると10cm上がる。

動滑車8つの装置は、引っぱる力は4.375kℊ。160cm引っぱると10cm上がる。

さらに用紙の端に4720円との計算がかかれています。

どの滑車を使うか自分でネットで調べ、購入した場合の料金を記入したといいます。

筆算をみると、単価297円×滑車16個になっていることがわかります。

さぁ、動滑車を使えば、計算上は、小さな力が大きな力に変わるはず。

ブランコの支柱を使う案が出されたことから、近くの公園に行って実験装置を作りに行きました。

おっちゃんを持ち上げる前に、自分たちだけで実験してみます。

おっちゃんを持ち上げる前に、自分たちだけで実験してみます。滑車を取り付けたり、iPad撮影するための場所を探したり、

それぞれ違う動きをしていきます。

公園を利用している子どもや大人たちは不思議に見ています。

「なんか恥ずかしいんだけど。」「ほかの小学校の子が嫌がらせする。」 新人2人が不満を言います。

本当にそうなのでしょうか。見方を変えて、巻き込んでしまれば一緒に楽しめるかも。

さっそく、別の子が何をしているのか説明し始めます。

声をかけてくれる大人にも質問に応えていくと、どの方も温かく見守ってくれています。

まずは、動滑車3つで引っぱってみます。

持ち上がるけど、けっこう、重い。

動滑車をもうひとつ加えてみます。

動滑車をもうひとつ加えてみます。

「手が痛い!」

持ち上げるのに苦戦しています。

「滑車が斜めになってる。」

「ロープがからまってて力が伝わってないんじゃない?」

理由を探ります。

「動滑車が動いてないよ!」

周りで観察している子が気がつきます。

ロープが滑車から外れてしまっています。

問題は動滑車の設置の仕方にあるようです。

翌日。

動滑車がバラバラにならないよう、固定してみました。

今日は、いよいよおっちゃんを乗せての実験です!

どのくらい引っぱったら、おっちゃんが浮くかを測るために、印をつけたところで握ります。

どのくらい引っぱったら、おっちゃんが浮くかを測るために、印をつけたところで握ります。片手で動かそうと下に引きます。動きません。

両手で力いっぱい引いてみます。ちょっとは動いたかな程度。

動滑車は固定されていても、ロープが途中で止まってしまっています。 しかも、固定するために滑車の向きを変えたため、からまっていることもロープが動かない原因のようです。

ひとつひとつの動滑車すべてが機能しないと力は分散されません。

そこで、今までくっつけていた動滑車を離してみることにしました。

比較的すべりやすい滑車を4つ選び、定滑車2つ、動滑車2つで設置してみます。

再び、おっちゃんを持ち上げることに挑戦です。

一人が思い切りロープを引きますが持ち上がりません。

近くで見ていた子が思わず助っ人に入ります。

2人でもダメです。

3人ならどう?

3人がかりでようやく持ち上がりました。

2つの動滑車も上に上がっています。

持ち上げる力は4分の1になったのでしょうか?

「これで滑車増やせばいけるかな?」

どうすればうまくいくか、今回の実験を振り返り、作戦の練り直しです。

AN

※TCS2014年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。