【探究領域】時空因縁

【セントラルアイディア】私たちは時代の流れの中で生きている。

<テーマ学習> 〜レポート

【時代の流れってどういうこと?】

セントラルアイディアを提示してみた。

子どもたち

「時の流れってことでしょ?」

「自分の好きなことやってると時間が過ぎていく。」

まだ「時代の流れの中で生きている」ということには、ピンときていない様子。

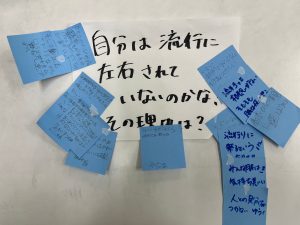

「時流と自流は別々じゃない?」という意見も。

「それなら、時流と自流ってそれぞれどういうこと?」という問いを重ねてみます。

メイクが好きなNさんに対して、Gさんが「Nの自流といえばメイク!」と言うと、Nさんは「メイクは自流とは違う気がする・・・誰かの真似だから・・・自分で考えていないから・・・」とモヤモヤ。

時流と自流って、どう関係しているのだろう?

時代の流れの中で生きているってどういうことなんだろう?

これからどこまで深めていけるのか、チャレンジです。

これからファッションの変遷に触れていきますが、ファッションについてどういうものがファッションと認識しているんだろうと聞いてみたところ、「メイク」「アクセサリー」「個性」「服装」「身に纏っているもの全て」と広い認識。

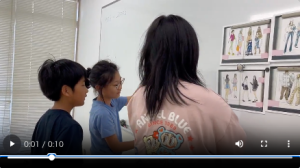

ウォーミングアップとして、1910年代から2000年代までイラスト服装の変遷を年代を隠した状態で、当てずっぽうで並べてみます。

その中で、「戦争があったからこれは多分昔の方かな」など服装の社会背景に着目する発言もありつつ、「これは全然いつなのかわからない!」という一枚も。

キッズの提案で、1910年代から2000年代、そして平安時代のメイクにも挑戦。1980年代のそれほど濃くないメイクに対して、1990年代に登場したガングロメイク。そして2000年代はナチュラルなメイク。「10年間で何があったん?」思わずツッコミが。

一方、白は白でも、「1980年代の肌色は白いけど、平安時代の白さは次元が違うね・・・」実際にやってみると、変化の大きさに気づきます。

【なんで変化しているんだ?】

資料を見ながら、どんな出来事があったのか、当時はどんなファッションだったのか、確認しながら、発見・疑問・モヤモヤをシェアしていきました。

「明治大正時代って和洋折衷な感じ」

「戦争の時って服が決まっていたんだ。」

「戦争の時の服って、硬いのか、ペラペラなのか、どっちなんだろう?」

「くすみ色の服って大体隠れやすいんだ。」

「防空帽にどうして血液型が書いてあるんだろう。」

「なんで戦争の時に高価なものを製造停止にしたの?」

「なんでスカートが生まれた?」

「なんでこの色なんだろう」

「制服はなんでできたのかな?」

「男女なんで服装が違うの?」

「そもそもなんで服はできたの?」

年表に出来事をまとめながら、戦争についても理解を深めていきます。

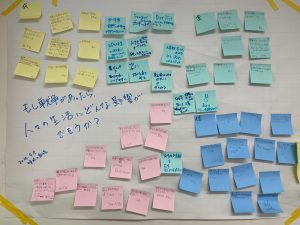

もし戦争があったら、生活にどんな影響が出そうかということを衣食住+その他に分けて考えていきました。衣服に関しては、みんなの予想はペラペラでボロボロの服ばかり着ているイメージ。その他には「推し活ができない」「ラグビーができなくなる」「親が戦争に行って泣く」などなど。これは切実な問題ですね・・・。

キッズの自発的な行動で、第一次世界大戦についてノートにまとめたり、原爆の被害について調べてきたことを全員にシェアしてくれたことで、他の人も理解が進んだシーンも。太平洋戦争時に広島市に投下された原爆。行ったことのある厳島神社まで届いたのかな?という疑問を出発点として、詳しく調べることができ、当時の悲惨な状況と今も苦しむ方がいることを学びました。

【ファッションの達人にきく】

疑問やモヤモヤが深まってきたところで、文化服装学院へテーマ外出。今回特別なご厚意で、服装史の達人、朝日教授と胡桃澤教授に博物館をご案内いただき、質問をさせていただきました。

テーマ外出後のふりかえりの中では、それぞれ達人に聞いたことや博物館の展示解説で読んだことをシェアしたことで、全員の学びが深まりました。予想とだいぶ違ったところ、予想もしていなかった歴史の事実がありました。

「戦争の服は意外と硬かった。」

「戦争中、アメリカはファッション雑誌ができるくらい余裕があったんだって。日本と大違い。ヨーロッパはどうだったのかな?」

「戦争の時は切符制で都市は100点だったらしいけど、1年間で2、3着しか手に入れられないらしい。少な過ぎる。100点って家族で100点?俺の家族4人家族だから1家族あたり100点だったら無理なんだけど。」

「服が生まれたのは、寒かったからかな?と思って質問したけど、寒いところでも服がそんなに着られなかった地域もあって、一概には言えないんだって。」

「あと、服には武装するって意味合いもあるらしいよ。ガングロギャルとかもある意味そうだって。」

「制服はなんでできたか聞いたら、勉強に集中したり一致団結するためって言っていた。ファッションは自由だと思ってたけど、当時はそうじゃなかったんだ・・・」

【ファッションの変遷と社会背景】

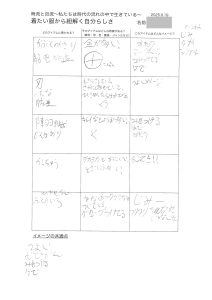

戦争時中のファッションの変遷と社会背景については、テーマ外出も含めて全員で進めていきましたが、戦後から現代までの変遷と社会背景や戦争以前のこと、戦時中でももっと詳しい内容などは、6週間のテーマ学習の中で全て網羅するのは難しいところもあります。各人がそれぞれ、興味のある、あるいは着てみたいと思うファッションの変遷と社会背景を調べて共有することで、その理解を図りました。明治大正の女学生の袴、ジーンズ、戦国武将の戦着、国民服、軍服、ギャルファッション、サラリーマンのスーツ・・・それにしても、みんなそれぞれ異なるスタイルに興味があるんだね。中には、実際に興味のあった袴を着てみたことで、資料に書いてあった「動きやすくするために生まれた」という当時の目的に疑問を感じた人も。当時との感覚の違いがよく分かります。

中には、戦後の1950年代のファッションの変遷と社会背景について、自主的に調べてきてくれたキッズも。戦後生活が安定して、オシャレを楽しむ余裕ができた1950年代だったそう。洗濯機の進化やアメリカ文化の影響、街頭テレビの登場でスターの髪型や衣装が普及した話など。ジーンズなど他のファッションの普及と重なる部分があって、お互いの調べてきてくれたことをつなげ合わせて歴史がどんどん見えてくるのがおもしろい。

【そもそもFashionって?】

資料を紹介。そもそも英語の「fashion」の意味合いは流行や流儀というような意味を持っています。

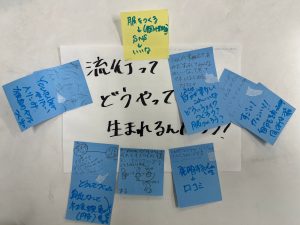

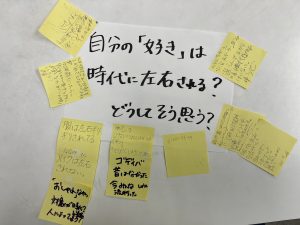

流行についてイメージすることを聞いてみると、「流行って例えば、前APT流行ってたけど、今あんまり聴かないみたいな?」「流行って廃れる」「ゴディバなんて昔なかったけど、今みんな流行ってるよな」流行はどこからか始まって、いつか廃れるという流れがキッズの中でも、実感としてあるようです。

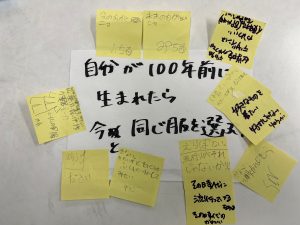

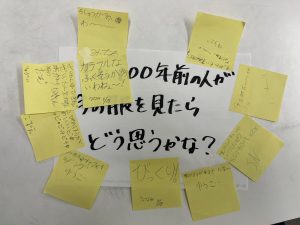

そしたら、自分が100年前に生まれたら、令和の今と同じ服を選ぶのか?という問いには、「流行がそれじゃないから、選ばない。」「その時代に流行っているものは、その時代の可愛いだから。」「好きなものを着たいなーその時代のは好みじゃないから。」と、過去と現代とは異なるオシャレがあることに気づいている部分もあり、過去のオシャレを理解するのは難しい部分も。

【時流と自流を語る服】

テーマ学習の集大成はプレゼンテーションディで、時流と自流、そのどちらも語る服を選び、服と語りで表現します。

時流は変遷と社会背景を調べてきましたが、自流って何?自分らしさ?というキッズも多かったので、「着たい服から紐解く自分らしさ」自流を言語化することにチャレンジしました。それから、お互いに「らしさ」を表す表現を言い合ったり、イメージを表す単語200語から、自分の感覚にフィットするような言葉を書き出してみたり。ぼんやりと見えてきましたが、まだ難しい部分も。

着こなしの達人として、中高生とファッションショーをつくっている、ファッション探究家のユウナさんにゲストに来ていただき、時流と自流をミックスさせた着こなしを相談しました。その中で、自流の言語化が進んだキッズもいました。もともと出てきた言葉は「自由」。でも、どんな自由なのかというと、「イメージは戦隊モノで変身する感じ。だから強い自分に変身できる自由なんだ」そうユウナさんとの会話のなかで気づきました。

ユウナさんとは、服装が持つ力、TPOでの着こなしについても触れ、場に合った服装について考えていきました。

*

調べれば調べるほど、考えれば考えるほど、新しい発見がある時流。

始めは服を買いに行ったことすらない、ファッションに興味がないと言っていたキッズもいましたが、こだわりを持って自流を表現するまでになったのは、大きな変化かもしれない。

7人それぞれの時流と自流。その語りと服を纏い、ランウェイを歩いたプレゼン本番。

堂々と歩く姿がカッコよかったです。

プレゼン後のリフレクションの時間、プレゼンを見ていた、他学年や保護者、見学者からのふりかえりシートを全員で読み回ししました。

コメントの中に、下級生から「笑顔じゃなかった。笑顔だったら良かったのに。」と書いてあったのを見たMさんは、「わざと笑顔じゃなくしてるんだよー!」と、服を観客に見せるために敢えてモデルが無表情で歩いている意図を振り返り、ツッコミを入れていました。

【最後にもう一度、C.I.に立ち返る】

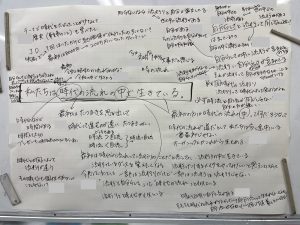

「私たちは時代の流れの中で生きている。」このセントラルアイディアのもと、資料を調べて考えたり、達人との会話を通して学んできた私たちでしたが、キッズは6週間の学びを経て、どのように考えているのでしょうか?

このセントラルアイディアからイメージすること、実感したことを話してもらいました。

誰より先に、「自分らしさって流行と同じなんじゃない?」と先口を切ったのはRさん。「僕たちってファッションのことをやっているように見えて、実は社会のことをやっていたんじゃないかな。」と発言したのは、しっかりファッションの変遷と社会背景を見つめ理解しようとしてきた姿勢の現れだと感じます。

続きNさんが、「『流行と自分らしさ』って『時代の流れ』と似てる。最初は時代の流れって流行だけだと思ってたんだけど。」と、今回のテーマ学習の真髄に迫っていきます。

「時代の中に自分流がある。そもそも時代の流れがなかったら、自分流って生まれないんじゃない。」とKさん。

自分なりの実感と照らし合わせながら、ここまで考え言葉にできたことはすごい!

今回はファッションの変遷をもとに時代の流れを追っていきましたが、セントラルアイディア「私たちは時代の流れの中で生きている。」はファッションに限った話ではありません。

ぜひこれからの長い人生の中でも、時代の流れの中で生きている自分を感じ、楽しんでもらえたら嬉しい限りです。

KN

(参考) TCSテーマ学習について、以下よりご覧ください。

・2025年度 年間プログラム(PDF)運用版

・テーマ学習一覧表(実施内容)