【探究領域】自主自律

【セントラルアイディア】私たちは生かされ生きる存在である。

<テーマ学習> 〜レポート

テーマ学習初日はセントラルアイディアを提示するところからのスタート。

「私たちは生かされ生きる存在である。」

このセントラルアイディアを見たときにどんなことを思うのかを聞いてみました。

「生きる、は自分で生きるとか動くって感じ。生かされる、はしてもらってる感じ。あやつり人形みたいな」

「おれたちはおれたちみんなに生かされてる。やろうとすれば他の人を傷つけることもできるけど、やってない」

「生かされるっていうのは産んでもらったって感じ。急にボーンと出てくるわけじゃない。腹から出てくるその時からが生かされるの始まり」

「生きるは自主的だけど、生かされるは第三者が関与している」

なんとなく「生かされる」ということに対しては「生かしてもらっている」というようなニュアンスを感じている子もいるようです。

その中で「じゃあロボットは生きてるのかな?生かされてるのかな?」という問いが出てきたのでみんなで考えてみました。

「進化はするけど、生きる定義には入らないんじゃない?」

「ロボットは心臓も人間が作ってるから違うんじゃないかな」

「でも赤ちゃんだって人間が作ってるじゃん」

「人間の生きてる心臓と、ロボットにも当てはまるとは限らないんじゃない?」

と、どこからが生きるということなのか、を考えると様々な意見がぐるぐるします。どのように生まれてきて、どう生きていくのか。「自分」という存在だけでなく、自分が自分として生まれてくるまでの過程を遺伝や進化という新しい知識との出会いの中で学んでいきます。

***

今回は理科の実験とも協働して学びを深めています。細胞を採取、顕微鏡で観察する実験後、ふりかえりで学んだことを聞くと、

・細胞37兆個が入っている。一日で3000億から4000億の細胞がターンオーバーする。

・細胞だけ見るとそれぞれ似ている。ただ、全員違って個性があるのは、それぞれの細胞の中にある設計図(DNA)が違うから。

といったことを学んだと共有してくれました。

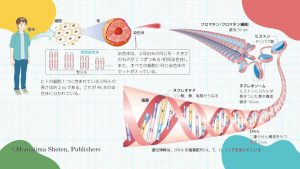

それらの学びを経て、この小さな細胞が生物のはじまりだったことを資料で確認しながら、細胞の中にある核に自分の設計図である遺伝子があることを知った私たちは、人間の中にある23対46本の染色体や遺伝子、DNAについて学んでいきました。

血液型を決める染色体を例に、両親の血液型から自分の血液型がどのように決まるのか、パターンをいくつか見ていくと、たった4つの血液型なのに、多くの可能性があることがわかってきました。

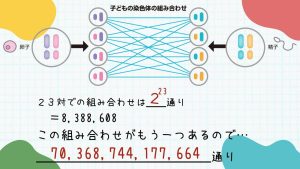

そして、一つの染色体だけでなく、23本の染色体の組み合わせを計算してみると…

なんとその数、約70兆!

「え、自分として生まれてくる確率ってこんなにすごい数になるの!!」とみんなびっくり。

これをふまえて、改めて、「I am Special,You are Special.」(1年生時のテーマ学習)でお父さんお母さんに書いてもらった生まれる前や生まれてすぐのときのことを読み返しました。子どもたちは意外と内容を覚えていて、

・生まれる当日に台風になっちゃってお父さんが遠くからタクシーに来てれたんだよ

・足にへその緒が巻き付いちゃってなかなか出てこれなかったんだって

など、書いてくれた内容を伝えてくれる子や、自分が生まれてくるときのエピソードを改めて聞いて涙する子もいました。

「このテーマ、『I am Special,You are Special.』の上級者編ってこと…?」と小さくつぶやいていたキッズの言葉が印象的です。

ここまでのふりかえりで、

「私って大切な存在なんだな、って感動した」

「ドッペルゲンガーなんていないかもって思った!」

という言葉もでてきた一方、

「でもここまで設計されてるならDNAですでに決まっちゃうんじゃない?」

というふりかえりも出てきました。知れば知るほど精密な設計図によって生まれてくる私たち。こうやって様々な揺さぶりの中、自分とは、自分らしさとはなんなのかを引き続き探究していきます。

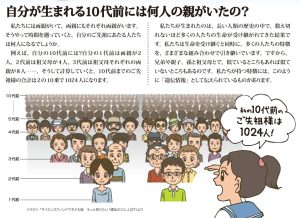

そして遺伝を学ぶ中で自分たちのご先祖さまの話題も出ました。

「自分が生まれてくるだけでも70兆分の1なのに、10代前にご先祖様が1,024人いるってことは…?え、なんだその確率!」

という子どもたちの発見から、ご先祖さまを辿っていくと単細胞に戻っていくという話をして、進化について学びを進めていくことにしました。

***

進化すること、それは進化すると決めたからなのか?どうやって生物は進化し、何度もあった生物の絶滅の危機に立ち向かっていったのか(そもそも立ち向かっていったのか?)ということを動画を見てわかったことをまとめていきます。

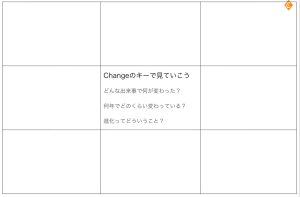

今回はInquiry Keysを使うことも意識しています。進化の動画を見ながら意識したのは「Change」。

・ネアンデルタール人が寒い環境に適応したのがすごいな

→寒い時に筋肉が震えてあったかくなる、胴長短足とか、エネルギーを蓄える体格になっていった。自分の痕跡をハッシュタグで残していたのもすごい

・ネアンデルタール人は強かったから変わらなかったけど、ホモ・サピエンスは弱いからこそ進化し続けたんだ

・ホモ・サピエンスが生き抜いてたのはたまたま好奇心があったからだったけど、その血が自分たちにもあるってことでしょ

などわかってきたことがある一方で、

・ネアンデルタール人はなんで助け合えなかったんだろう?

・絶滅していった種族の居場所がなくなっていくのがなんでなのかわからない

など、疑問も出てきます。

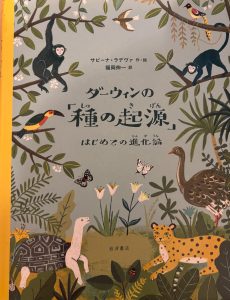

更に、理科の時間として、「種の起源」を読み合わせしていきました。

まだ遺伝子について解明されていない時代にすでに生き物の進化について研究を進めてきたダーウィンに驚きつつ、生き物は突然変異によって進化を遂げ、より環境に適応できた種が生き残り数を増やしていったことなど、進化について理解を深めてきました。

インプットを重ね、少しずつ自分たちの祖先が辿ってきた道が見えてきた段階にきたので

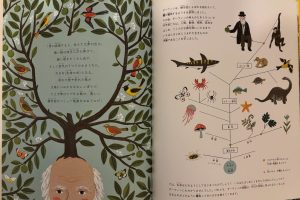

「この樹形図を見れる場所があるよ」

「なんならハビリスも見れちゃうかも」

と伝えると「えっみたい!」とキッズたち。

我々はどう進化してきたのか。それを知ることはすなわち我々がこれからどう生きていくのか、を考えるヒントにもなりそうです。3週間で学んできたことを更に自分の知識として繋げていくために、テーマ外出で絶滅と進化について学びに出かけます!

***

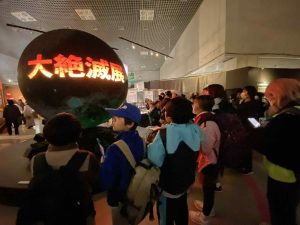

学級閉鎖などがあり一度は延期になったテーマ外出ですが、なんとか調整して再チャレンジ!国立科学博物館の企画展『大絶滅展』と日本館の常設展を観てきました!

「進化」と「絶滅」は隣り合わせである。なにがきっかけで多くの種が絶滅するに至ったのか、そしてそこから生命が進化していくのか。

絶滅という出来事の中でも種の75%以上が短期間の間に絶滅してしまう大絶滅が地球ができてから5回も起きている。恐竜が絶滅したことは知っていましたが、それ以外にも様々な年代で大絶滅が起きていることを知ったキッズたち。

「火山によって大絶滅が起きていることが多いんだね」

「え、森林ができたから種が絶滅してるんだ…」

大絶滅が起こるきっかけは様々ですが、二酸化炭素が増減することにより気温が変化し、それが絶滅に繋がっていくことがわかってきました。

「あれ、今も二酸化炭素を減らさなきゃって言ってるんだよね。そしたら温暖化ってやばくね?」

約40億年の地球の歴史の中で、人間が大絶滅のきっかけを作ろうとしている。私たちは歴史を知ることで「これからどう生きていくのか」未来を考えることもできるのです。

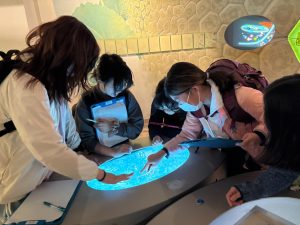

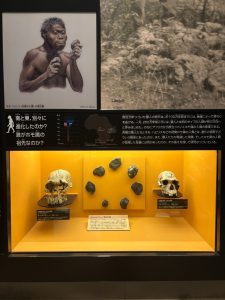

そして日本館の常設展に移動して、それぞれの種がどのように進化してきたのかについての展示を見学しました。

種がどのように進化してきたのか、それぞれの種を定義する項目はなにかを可視化できる樹形図の展示にキッズたちは興味津々。

それぞれの種がどのように分岐して今の姿にたどり着いたのかを考えていくと、そのどこかが途切れてもその種は今存在していないという進化の偶然と奇跡を垣間見ることができます。

動画で観た我々人類の祖先のレプリカを見ると「こんなに小さいんだ!」とキッズたちは驚き。実際に目で見て感じる重要性を改めて感じます。

***

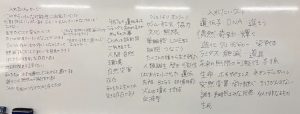

ここからはいよいよプレゼンテーションに向けての歌詞を作っていきます。

遺伝や進化について学んだことをただ発表するだけでは意味がありません。学んだことを踏まえて、「私たちは生かされ生きる存在である。」こと、そして私たちは「私たちをどう生かしたいか」を考えることこそがこのテーマ学習の目的であります。

入れたいメッセージは出てきました。ただ、まだまだ学んだことをキーワードにしている段階です。ここから私たちにしか書けない、私たちだからこそ伝えたい「私たちをどう生かしていきたいか」を歌に乗せていけるか。ラスト一週間、プレゼンテーションまでラストスパートです!

YH

(参考) TCSテーマ学習について、以下よりご覧ください。

・2025年度 年間プログラム(PDF)運用版

・テーマ学習一覧表(実施内容)