【探究領域】共存共生

【セントラルアイディア】私たちは水と共に生きている。

<テーマ学習 〜レポート>

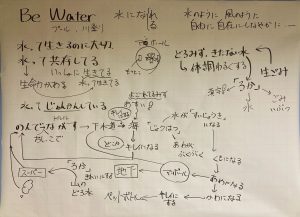

水ってどんなもの?どんな時に使うのだろう?

私たちの身近な存在である「水」についてどんなことを知っているのか、語り合うところから始まりました。

生きるのに大切な水、それを共有している、汚い水は体調を悪くする、水はじゅんかんしている、などなど、それぞれがもつ水のイメージや知識が飛び交います。

単に知っているね、だけではなく、どれくらい詳しく知っているのか、他の人に語れるだけなのか、などなどスタッフが促しつつキッズの水へのアンテナを少しずつ探っていきます。

そんな中で出てきたのは「水は必要か、必要ではないか」

必要ではない、と譲らない子が現れる中で、本当に私たちは水を必要としていないのか、生活を振り返ってみます。

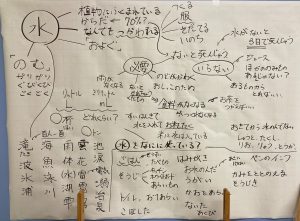

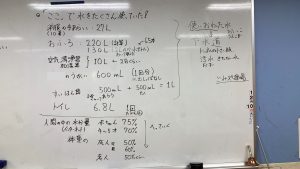

TCSだと、朝来て手を洗うところから早速水を使っていることを発見しました。でも、どれだけ水を使っているのでしょう?具体的な数値まで探っていきます。

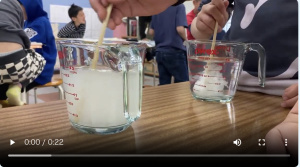

実際に手を洗ってみて、その時の水を集めて計量する。

キッズたちが出したアイディアを活かしつつ、実際に計測していきました。一つ達成すると、他にも測ってみたい、と自然と声が上がりました。

TCSだけでなく、お家ではどれだけ使っているのだろう?

見回すと、たくさんの水を使っていることが見えてきました。

私たちが使った水は一体どこへ行き、どうなっているのでしょうか。下水道という声が上がりましたが、下水道を通った水はどうなるのか、それを探るべく「落合水再生センター」へと出向きました。

歩いて落合水再生センターへ向かったのですが、道中たくさんのマンホールを発見。しっかりと「東京下水道」と書かれているものもあります。

マンホールの中には水が流れる音がするものも。どれだけの水が地下を流れているのでしょう。見えない世界を想像してみます。

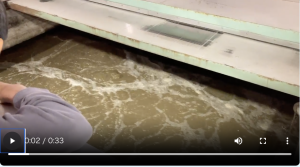

最初に水再生センターで行っている内容の説明を受け、実際に施設内部を見学していきました。

設備ごとにどれくらい水が綺麗になるのかを見せてもらいましたが、最終的に川に放流される水も、よーくみるとまだ少し黄色い。

水を綺麗にすることがいかに大変な作業なのかが少しずつ見えてきました。

汚水から分離した「汚泥」も有効活用されています。公園のブロックにしたり、ネクタイピンやペンダントにして価値を生み出そうとしたり。

でも、燃やすということはCO2が出る。環境的にはどうなの?という疑問も出てきました。

最初に汚水を沈殿させるところ。汚水がそのまま流れ込んでくるので臭いもなかなか強烈です。けれど、私たちが使った水。

微生物を使って汚れを集めてもらいます。

酸素を送り込んで活動してもらうのですが、これに一番電力がかかっているのだとか。水再生センターだけで都内の電力の1%を使用しているとはなかなかの電力量。

微生物たちが死んでしまうとそのまま焼却処理。そのような説明を受けて子どもたちにはモヤモヤが残ったようです。

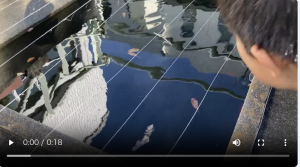

最終的にはここまでクリアな水になりました。

神田川に放流する水はここまでですが、飲み水にするにはあともう一歩。消毒処理がのこっています。

消毒処理した水は水再生センターの北側にあるせせらぎの里公園に流れているとのことで、早速訪れて水を味わいました。

冷たくておいしい!という声が多く上がりました。

さっきまで見ていた汚水が飲めるほど綺麗に。微生物の力ってすごい。

水再生センターで「ティッシュは流さないでください」という説明があったので、実際にトイレットペーパーとティッシュを比較。

トイレットペーパーの方はあっという間にバラバラになってしまったのですが、ティッシュはそのまま残っている上、絡みつきやすい。これは下水道が詰まる理由の一つになりそうと体感しました。

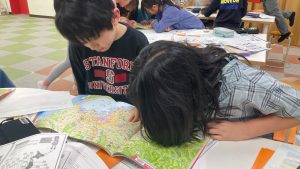

私たちの使った水、どこへいくのかはわかった。では、その水はどうやって私たちの家の蛇口まで来るのだろうか。川の源流を地図から探ります。

浄水場を探しつつ、その水がどこからきているのか。

中野に流れている水は多摩川からと荒川・利根川からの2つの流入があるようです。

玉川上水という仕組みを江戸時代に作り、それが今でも使われている。なんとも壮大なお話も見つけました。

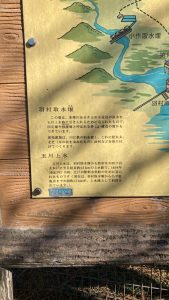

こちらは冬休みの期間を使って有志で羽村取水堰から辿って歩きました。

ーーーーー

Extra:玉川上水散策

本当に、高低差の少ないところをゆっくりと流れていました。

水は綺麗。でもポイ捨てされたゴミも見られます。たくさんの人が使う水なのに汚してしまう人がいる。なんともモヤモヤする光景。

ーーーーーーー

水が綺麗になる仕組みを探る:水の科学館へ外出!

水が雨となって山に降り注ぐと、そもそも山の土で「ろ過」されて綺麗になるということも見えてきました。だからこそ、水道局がそうした森林の整備にも取り組んでいるようです。

浄水場では「ろ過」やオゾンを使った滅菌で水を綺麗にしている。それくらいしないと川の水を安全なものにすることはできないのだと知ることができました。

綺麗な水、ではなく安全な水を手にいれることは、生きていくために大切な工程ですね。

それでも百聞は一見にしかず。自分たちの手でも水を綺麗にすることに挑戦しました。

資料をもとに、ろ過の仕組みを読み解きつつ、ペアに分かれてオリジナル浄水器を作成。

砂によるろ過、炭による吸着など、効果を考えながら層にしていきます。

完成したらろ過!、、、と思いきやなかなか落ちてこない。

砂や炭の隙間を流れてくるので、出てくるのに時間がかかります。

出始めると少しずつ流量が増えて安定するのですが、それまでは待つのみ。ちゃんと水が通っているのか、ドキドキの時間です。

やっと出てきた水が透明だとわかった時の盛り上がりは見ているこちらも嬉しくなりました!

上の泥水をろ過。水道水と並べても遜色ない?

「こんなに綺麗なら飲めそうだね!」と声をかけると

「それはできない!」と言い張るキッズたち。

綺麗に見えても菌やウイルスなどはろ過しきれていない。これまでの学びから、水の安全に対するアンテナが動いてきています!

、、、じゃあどうすれば飲めるのだろう?モヤモヤは続きます。

ーーーーー

「ろ過」だけでは安全な水には至らない。

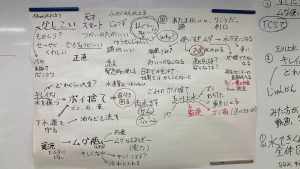

水だけを手に入れるにはどうしたらいいのか、思案していく中で、改めて水の循環を考えてみる。

すると、あれ。海の水はしょっぱいのに、雨で降ってきた水はしょっぱくない!

ということは、一回蒸発した水を集めればいいんじゃないか!?

ケトルでお湯を沸かせば、湯気が出る!と言う発想から、ケトルで水蒸気を集める作戦!

確かに水滴があつまり、水は得られた!

けれど、これでは飲み水には全然足りない。なんならこぼれちゃってる!どうやったらもっと効率よく集められるのかな?

みんなで知恵を出し合います。

鍋で煮ると蓋に水滴がつくと言うところから、鍋蓋で水を集める方法が出てきました。うまく流すには、鍋の蓋を逆さまにしたら、内側に集まるかも!早速実験です!

ちょっと塩を溶かしすぎてしまっていますが、、、

水がコップに集まりました!さて、お味は?

「うすーいけど、ちょっと塩っぽい」

すると、繰り返したらもっと薄くなるんじゃない?塩水が濃すぎたのかもしれない!沸騰するときの火が強すぎたのかも!

と実験結果から分析が始まりました。飲める水が手に入りそう!とわかってきたのでやる気がでてきたようです!

追加で調べてみると、実際にウイルスやバイ菌を煮沸で消毒するには10分以上の煮沸が必要とのこと。安全な水を自分の手で入手するには、これほどまでに労力が必要なのだと実感。

何気なく出したコップ一杯の水。「これ、飲めると思う?」と尋ねると、うーん、ちょっと心配かも。と言う声が多く上がりました。

透明な水が安全なわけではない、と子どもたちの認識が変わってきた証拠であります。

水のない地域ではどんな暮らし?どんなことが起きている?

朝の会でモンゴルの話を聞いたキッズたちに、砂漠と東京の気候を比較しながら、さらには水のない地域で起きている問題にも触れました。

水がないと奪い合うための争いまで起きてしまう。

それほどまでに水は生きるために必要なのです。遠い世界に感じますが、日本でも見ずに不自由する場面があります。

能登半島地震では広い地域で断水し、それが数ヶ月にわたって続きました。給水車が多く配置されても、そこに水を取りに行く必要があります。

もしTCSでそう言う事態になったらどうなる?避難所は?

表裏一体で谷戸公園が避難場所だと知っていたキッズたち。では仮にそこに給水車が来たとしたら、TCSまで水をはこべる?

1日に必要な最低限の水は10Lとして、それを実際に運んでみました。

試しにTCSで持ってみると、意外と軽いかも?これなら運べそう?

いや、結構重いぞ、谷戸公園まで遠くない?

と意見はばらばら。毎週金曜日の1200m走のタイミングで運んでみます。

体の揺れと合わせて水がこぼれてしまうので、軽快に運ぶのはなかなか至難の業。ある子が「体から離して運べば揺れにくい!」と気づきますが、体から話すと腕の力だけで運ぶ必要があります。

アフリカの人たちが頭に乗せて荷物を運ぶのは、意外に理にかなっているのかもしれない、と感じますね。。。

ーーーーー

水は私たちにとって必要なもの。安全な水を得るために、そして綺麗な水として自然に返すためにたくさんの工夫がされていることを身をもって学んできました。

では、私たちはそれらの水と、どのように賢く付き合っていくことができるだろうか?自分たちの考えを出し合い、どういったことから始めていくべきかを模索していきます。

彼らが考えた「賢い水との付き合い方」はプレゼンでお楽しみください!

ーーーーー

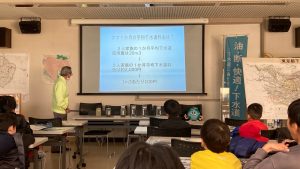

プレゼンテーションの様子

ーーーーー

ふりかえり

インフルエンザ等感染症が流行っていたこともあり、3、4年生では源太がお休みとなってしまいましたが、プレゼンの方向性、伝えたいメッセージはそれぞれが共有し合っていたこともあり、大きく崩れることなくプレゼンを終えることができました。

今回は18人で作るプレゼンで、プレゼンの中でパート分けがあったものの、全体の構想は18人で話し合って決めていきました。「僕はこのパートだから、ここの部分だけやればいい」ということでは伝えたいメッセージから離れてしまったり、テーマ学習の集大成として薄まってしまいます。パートごとの作業でも都度進捗や今のところ考えている内容などをフィードバックし合うことで、全員が同じ方向を向くようにしかけていきました。

パートは大きく3つ

・水の循環:ここでは自然の中での水の循環を抑えつつ、どのように人間が水を得る工夫をしているのかを伝えることを目指しました。

・どれだけ水を使っていて、その綺麗な水を得るのはどれだけ大変なのかを知ることでモヤモヤを生む:ここでは単に日本人がどれだけ水を使っているのか、それが大変な工程を経て作られた水だと知るだけでなく、使い続けていいのか、節水をどこまでやればいいのかとモヤモヤさせることを目指しました。

・賢い水との付き合い方:ここでは水を無駄にするとはどういうことかを押さえつつ、じゃあどうすればいいのかを伝えて、わたしたちでもできそう、と思ってもらうことを目指しました。

それぞれのメッセージがあったからこそ、そのメッセージが伝わったか、プレゼンテーションとしての出来はどうだと感じたのかという振り返りをしました。個々人のGood&Betterは「今回はフラフラ動かずに話せた」「声量はよかった」「待っている時にグラグラしちゃった」などすんなり出てきます、けれども18人のプレゼンとしてのGood&Betterは?と尋ねるとこちらはすんなり出てきません。

ストーリーの繋がりはどうだったか?

メッセージは伝えられたか?伝える工夫はできたか?

観客の反応はどうだったか?

などスタッフの質問を受けながら、自分たちのことを客観的に考えてみました。18人だからこそ、誰かが声が小さいとプレゼンの流れが悪くなる、伝えたい部分を押さえていないと、全体として伝えたいことがぼやける、などそれぞれがプレゼンの大事な役割をもっていることを改めて確認する機会になりました。個人発表ではないからこそ、全体で方向性を決めて進めること、そのために個々人の努力が必要であることは引き続きモヤモヤしながら取り組んでいってほしいところです。

「私たちは水と共に生きている。」ということに対しては反論がなくなり、しかも水が汚れる、悪くなることで自然の循環が悪くなったり、私たちがそもそも生きられなくなるという繋がりが明確になったようでした。一方で、水との関係性や使い方においてモヤモヤが増えてきたのも事実。(テーマの6週間を終えた段階でのそれぞれのモヤモヤはキッズノートで共有いたしますので、お待ちください。)

厳しい検査を通ってきた水をたくさん使って成り立っている私たちのくらし。もちろん、必要な水でありわたしたちを健康に過ごさせてくれているのは事実です。でもその背景を身をもって体感したキッズたちはきっとこれから賢く付き合っていってくれることと期待しています。

—-

KO

(参考) TCSテーマ学習について、以下よりご覧ください。

・2024年度 年間プログラム(PDF)運用版

・テーマ学習一覧表(実施内容)