【探究領域】共存共生

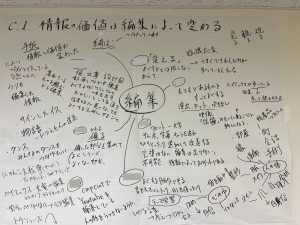

【セントラルアイディア】編集によって情報の価値は変わる。

<テーマ学習 〜レポート>

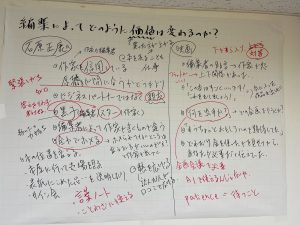

【情報とは何か?編集とは何か?】

「情報」、「編集」という2つのキーワードについて何を思いつくかを聞いていきました。

実は日常的に触れるものの多くが、編集されたものなんじゃないか?

という話になり、それぞれプロジェクトペーパーに編集されているものを挙げてみました。

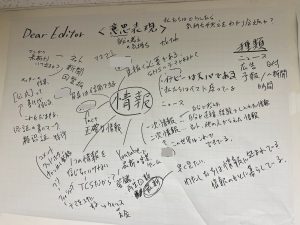

【無意識の編集?】

挙げてもらったものがみな編集だとすると、私たちは日頃から見たり、聞いたりしたものを無意識に編集しているということがわかってきました。

そこで、全く同じものを見たときにどのような編集が行われるのか?

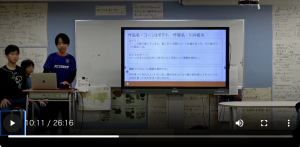

3,4年生が行なっているテーマ学習「Be Water」を見学し、そこで見たものをそれぞれメモに取ってみることにしました。

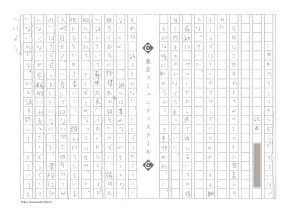

さらにそれぞれの取材をもとに、新聞にあるような記事を書いてみることにしました。

全く同じテーマ学習を見ていても、そこで話されている内容に注目する場合もあれば、キッズの態度について書いているものもあるし、見出しや表記の仕方にもはっきりと違いが出ることがわかりました。

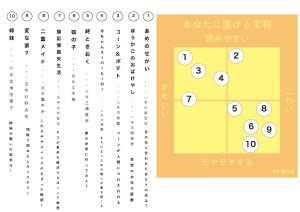

【TCSクリエイティブライティング選集を作る!】

今年度もこのテーマ学習では、キッズが「書く」の中で書いてきたクリエイティブ作品の中から5年生たちが選んだ作品を編集し、オリジナルの文集を作っていきます。

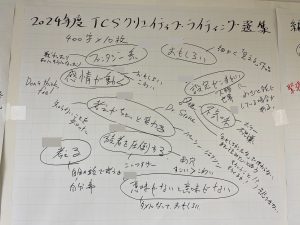

どのような文集にしたいか、まずはイメージを聞いてみました。

そして有名な編集者を追ったドキュメンタリー番組と文芸誌の現場を描いた映画「騙し絵の牙」を鑑賞し、編集という仕事のヒントを得ていきました。

冬休み中に全ての作品を読み、自分が推したい作品を選んでもらいました。

希望は聞きつつも、学年などのバランスなどを考えながら編集会議で作品を決定していきました。

【編集の達人に学ぶ!】

年が変わり、文集の完成に向けてコンセプトからタイトル、作品の順番、表紙のデザイン、レイアウトなど、決めねばならないことは盛りだくさんです。

そのための編集会議と並行して、編集者は作家さんとの対話の中で編集を進めていく必要があります。

そのためのコツなどを伝授してもらうため、「編集の達人」に出張授業をしてもらいました。

今回お招きしたのは、イシス編集学校の得原藍さん。

編集の進め方について「5つのカメラ」と「物語のつくりかた」という2つを軸に、それぞれが編集する作品にどうアプローチすればいいかを教えてくれました。

【作家とのコミュニティケーション】

ここからは編集会議以外の時間で、編集者ごとの作業を進めていく必要があります。

まずは、作家さんに挨拶に行き、そこからアポイントを取って話しながら作品を編集していきます。

ちょうどスクール全体でインフルエンザなどが流行っていることもあり、編集者も作家も体調不良でなかなか会えないケースも出てきました。

それでも、どこを編集すればいいかを確認しながら、編集稿を書き換えていきます場合によってはズームを使ってオンラインで打ち合わせをする場合も。

並行して、編集会議もいよいよ佳境。

コンセプト、タイトル、目次をどうするか、順番をどうするか、またまえがき、編集後記、そして表紙をどうするかなど、1つ1つ話し合いながら決まっていきます。

【プレゼンテーション】

ひとまず全体の構成も固まってきて、各編集者も達人に聞いたことを参考に作家とコミュニケーションを続けてきました。

具体的にどういうことをやってきたのか、プレゼンテーションで語りました!

【ふりかえり、そして・・・】

プレゼン後のふりかえりでは、テーマ学習で文集の編集を通して、編集のおもしろさがわかったという声がいくつかありました。

一方で、掃除をしているときにふと気づいた、と言ったキッズは、掃除というのが編集になっているんだなと実感したということを語っていました。

文集を完成させるまでには、まだまだやらねばならないことが残っています。

再度、編集稿を確認して誤字や脱字をなくしていかねばなりませんし、

あとがき、挿絵などを付け足していく必要もあります。

そういった結果が果たしてどういうかたちになるのか、

期待してお待ちいただければと思います!

—-

YII

(参考) TCSテーマ学習について、以下よりご覧ください。

・2024年度 年間プログラム(PDF)運用版

・テーマ学習一覧表(実施内容)