【探究領域】社会寄与

【セントラルアイディア】わたしたちの未来は、対話の中から育っていく。

<テーマ学習> 〜レポート

テーマ初日の最後に「社会問題・政治参加に関するアンケート」を実施しました。その結果がこちら。

https://form.typeform.com/report/o3EAZCE0/vlPICBKX0320Jfao

その中で「日本の社会に満足しているか?」というテーマを題材に取り上げ、グループでディスカッションを行いました。

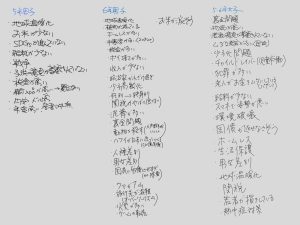

さらに、各自が認識している社会問題について、グループ内でシェアすることも行いました。5年生男子グループ、女子グループ、6年生男子グループという3つのグループで話した結果は以下の通り。

文字が薄くて判読は難しいと思われますが、共通するものもあれば、ちょっと違った観点もあり。子供たちが持っているこの認識が、このテーマを通じてどのように深まっていくのかが楽しみです。

2週目からは本格的に日本国憲法の学びに入ります。

日本国憲法を通じて、どのような社会を実現したいのかを宣言した日本国憲法の全文を音読、理解、暗記をしていきます。

自由とは、平和とは、子供たちの認識を議論で紐解きながら学びが進んでいきます。

憲法の第14条〔法の下の平等〕、15条〔選挙の保証と投票の秘密〕まで内容を確認したのちに、今週末の6月22日に投開票となる東京都議会議員選挙を題材に、中野区選挙区の候補者の誰がいいかという議論をグループで行いました。

その発表の様子。(あいにく静止画でご容赦ください!)

次に、社会問題を解決するために国会議員を含め多くの人々を巻き込んで活動する主権者たる国民の在り方を考えてもらうために、NPO法人カタリバの設立者でもあり代表理事の今村久美さんにお話を伺いました。

何かを実現するために自ら行動を起こし、いろいろな人を巻き込んでいく力、そして信頼を得て巻き込まれていく力を発揮する達人である今村さん。その中でも、特に「現場(当事者)の話を聞くことの大切さ」という話は、子供たちがこれから政治の問題を考えていくときにも、頭でっかちになるのではなく、子供(自分)だからこそ見えてくる視点で考えることの大切さへと繋がる貴重なお話でした。

TCS恒例「前文歩きながら音読」

(動画でお見せしたいのですが、静止画でご容赦を…)

憲法条文の確認はなおも続きます。

第40条まで進んだところで、改めて「権利」と「義務」について話し合いをしました。

まず各個人でどのような権利と義務があるかを考えます。これまで憲法の条文を読んできているので、基本的人権、自由の権利(生命や身体、思想、学問、信教、言論、職業など)、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利、幸福追求、人間らしく生きる権利、団結する権利、個人として尊重される権利、参政権、選挙権などなど、たくさんの権利が出てきます。一方で、義務となると、教育を受けさせる義務、納税、勤労と出たところでみんなの思考がストップしています。

そこに、「憲法が国民に保障する自由及び権利は国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない。」(補足:憲法第12条に記載の内容)というのも義務ではないかという意見が出てきました。

「義務」って憲法に定められていることだけなのかな?もっと身近なところで考えてみようと声をかけると・・・

宿題をする義務、健康診断と意見が出始め、「家に帰ったらゲームは1時間まで」というA君の発言に対して、B君が「制限がない人はいるのかなぁ?」と皆に対して問いかけがあり、子ども同士での情報交換が始まり、そこから一気に話し合いに火がつきます。

バレエの練習着は自分で洗う(干すまで)、帰ったら手を洗う、寝る義務、部屋に入る時にはノックせよ、父が帰った時に寝てなかったら手伝わされる、本を読む、ゲームを毎日する、風呂・はみがき・いただきます・ごちそうさま・寝る前にトイレに行く、報告する(どこに行く、何を買う、いくら?)、時間割に従う、プールにいかなきゃいけない、3つの約束、スタッフルームに入る時に「失礼しまーす!」と言うなどなど。?な内容もありますが、堰を切ったように彼らが考える義務が出てきます。

じゃあ、その勢いで「権利」についても考えてみようと促すと・・・

20歳になったらお酒を飲んでよい、18歳になると普通運転免許を取ることができる、20歳になるとタバコを吸える、遊ぶ権利、寝る権利、生きる権利など、義務ほどは出てきません。

子どもたちが、日常における権利や義務をどのように捉えているのか質的にも量的にも見える化された時間になりました。

憲法第98条までの音読と内容確認を終え、三権分立(国会、内閣、司法)の仕組みも学んだ子どもたちに対して、テーマ学習開始時に自分たちが挙げていた社会問題を再提示します。

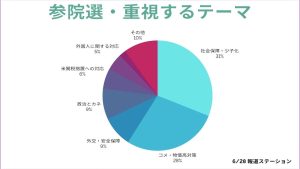

その上で、テーマ学習終了後の7月28日に投開票が実施される参議院議員選挙において、どのような問題について議論しているのかと言うことを知るために、報道番組の各党首の話を視聴し、争点について一つ一つ理解を深めます。一方で、自分たちの視点との違いについても感じることができた子どもたちもいました。

いよいよ、自分たちが主体的に社会問題に対する考えをまとめていこうというタイミングで、(スクール内で)とても身近な問題が起きたため、その問題に対して状況を皆で確認し、それぞれの考えを決定するという突発的であり非常に意義深いアクティビティがありました。

子どもたち一人一人の意見を踏まえた上で、その翌日に、スタッフがこの問題についてどのような結論を出したのか、その根拠は何かということを丁寧に説明する機会を作ったのは、これから子どもたちが自分たちの意見をコメンテーターとして述べるときのロールモデルになることを狙ったものでした。

みんなが出した社会問題の中で、多くの関心を集めているものをベースにグループ分けをして、以下の8つのテーマを候補として提示しました。

・私たちが信頼できる政治は実現できるのか?

・日本で食料が不足しないためにどうすべきか?

・日本は文化・慣習・価値観の多様性をどのように受け止めていくのか?

・私たちはどのように他国の攻撃から身を守るのか?

・いじめ、あおり、暴力、暴露のない社会は実現できるのか?

・学びを選ぶ自由をどのように実現するのか?

・異常気象や地球環境問題に対してどうすべきか?

・未来の日本をより魅力的な国にするためにどのような政策をとるべきか?

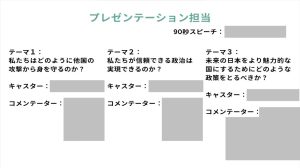

最終的に、子どもたちの意向を踏まえつつ、意見が割れそうなものをあえて選択し、以下の3つのテーマについてそれぞれ担当を決めて議論することになりました。

各テーマにはキャスターを設定し、キャスターはそのテーマの背景について説明する役割があります。プレゼン本番ではコメンテーターの役割をする子どもにも、背景について説明する経験をしてもらいたかったので、今回選ばれなかった「日本で食料が不足しないためにどうすべきか?」というテーマを題材に、全員がキャスターになったつもりで、その背景について調査し、1分(300字)を目安とした原稿を作成する練習を行いました。

調査はネット検索でも生成AIでも自由に使って良いことにしましたが、生成AIで説明される内容を理解することも簡単ではなく、理解しないままその文章を読んでも、本人も聞く側もチンプンカンプン。また、自分の興味関心があることに絞って説明するのではなく、コメンテーターの多様な意見に繋げていくことを意識することなど、背景説明をすることの大切さと難しさを感じる機会になりました。

プレゼンテーションに向けて、各自準備をして前日にリハーサルを行います。キャスターの説明そしてコメンテーターの主張を聞き、互いにGood and Betterのフィードバックを行います。評価の観点は以下のように示されているので、それに基づいたフィードバックを反映して、当日のプレゼンに向けて最後の準備を進める子どもたち。どこまで探究し続けられるか、粘り強くそして創造的に考えていく力があるかが鍵になる場面です。

コメンテーターの評価:

1)コメントは論理的か?

2)コメントに独自性はあるか?(自身の経験に基づいていると評価が高い)

3)コメンテーターの態度や表現に共感できるか

キャスターの評価:

概要の説明はわかりやすいか?

<プレゼンの様子>

プレゼンテーション本番を終え、自分なりに満足する主張や説明ができた子もいれば、うまく伝わらなかった子もいましたが、リフレクションで「緊張して言おうとしたことがわからなくなった。」という子に対して「緊張しないように、緊張しても話ができるように、どんな工夫をしているのか?」という話をみんながする場面もあり、スタッフからも「準備の大切さ」をアドバイス。そのほかにも、「農業する若者を増やす」という提言に対して、「みんなは農業をやりたい?やりたくない?」という問いについて議論したり、フードロスの問題や、参議院議員選挙の予想など対話は尽きることがありませんでした。

テーマ学習のタームが終わろうとも、私たちは学び続けるのです。

KK

(参考) TCSテーマ学習について、以下よりご覧ください。

・2025年度 年間プログラム(PDF)運用版

・テーマ学習一覧表(実施内容)