【探究領域】自主自律

【セントラルアイディア】感覚を飛び澄ませば気づきが増えていく。

<テーマ学習> 〜レポート

テーマ学習初日は雨の中の散歩から始まりました。

「なぜ散歩?」

「終わったらふりかえりをするってことは、よく見ておいた方がいいのかな。」

「きっと、サインを探すんだ。」

スクールに戻ってから、気づいたことを聞いていきます。

「思っていたより雨が降ってた。」

「カーブミラーがあった。」

「あっちゃんが写真とってた。」

「雨の音が大きくて、後ろでポケモンカードをしゃべってたけど、こんがらがって聞こえづらい。」

それは目で気づいたこと?それとも耳?あるいは肌?と、どの感覚を使って気づいたことなのか、五感別に記録をしていきます。

「五感って聞いたことある。」

ここで、テーマタイトルとセントラルアイディア「感覚を研ぎ澄ませば気づきが増えていく。」を提示。

感覚が、聴覚、嗅覚などの「覚」であること、耳で覚えているため、チョウカク・ショッカク・チョッカクと曖昧であったので、五つの感覚を紹介、研ぎ澄ますは意味がわからないということで、漢字辞典と国語辞典で確認。知らない言葉が出てきたら辞典を使ってみます。ここから6週間の学習の中で、このセントラルアイディアをどう解釈していくかが楽しみです。

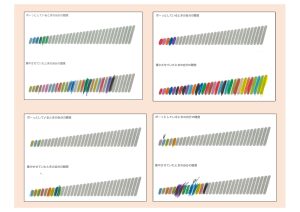

「視覚しか使ってなかった。」レーダーチャートで視覚化してみると使っていない感覚が見えてきます。

「最初からやることがわかっていたら、もっとできると思う。」

それなら、もう一回、同じ道を散歩してみることに。

今度は石垣を触ったり、登ったり?!感覚を使おうとすると行動も変わってきます。

「(石垣が)熱い!これってどんな感覚?」

肌で感じる感覚が触感(皮フ感覚)であることを知るきっかけとなります。しかし、走行中の自転車に気づかずぶつかってしまうアクシデントが。ひとつの感覚に集中していると、ほかの感覚がボーっとしてしまう。だからこそ、交通量の多いところでは、気をつける優先順位があることがわかります。

同じようにレーダーチャートを作成してみると、広がったり、別の感覚に偏ったりとさまざまな変化が見られました。

これから、五感それぞれの機能と役割を知り、各感覚を使っていくことで、自らの感じる力の可能性を考えていきます。

「聞けば聞くほど聞こえてくる。」

1分間、目を閉じてどんな音が聞こえてくるか実験中に出てきた発言です。耳を澄ませば、さまざまな音・声が聞こえてくることがわかります。

「聞くのに集中して、覚えてられない。」との声も。

次は、2分間にして聞きながら記録することにしてみます。すると、コツコツコツ、鉛筆の音が響き渡ります。そんな中でも、違う音も区別できてしまうので面白い。

ぴりききき、カッカッコッコッ、トットットと、同じ鉛筆の音でも聞こえ方は違ってきます。また、ヴォーンとヴァーンのように、どう文字に表現したら聞いた音に近づけるのかも考えどころです。

機能や役割についての知識は、参考文献から読み取っていきます。耳の穴から入った音は、鼓膜、蝸牛を通って最後は電気信号となって脳に届きます。

「脳に届くのってすごく速いんだね。」

「かたつむりの形だ。」

聞こえ方には個人差があり、脳で情報をキャッチしたときにも感じ方は異なります。

さぁ、意識して使ってみることで聴覚を研ぎ澄ましていきます。

目を閉じて誰が何て言っているのかわかるまで何度も聞き続けます。

「耳に手をあてると聞きやすくなるかも。」

「カタツムリがんばれ!」

終わったあとに、聴力をどのくらい使ったと感じたかパワーメーターをつくってみました。

「すっごい使った。」と感じた子もいれば、「練習したら、もっといけると思う。」とまだまだ自分の力は伸ばせると感じた子も。あるいは、中間にして、「なんとなくそう思った。」と感覚で記している場合もありました。

「この人の声聞こうって決めたら、意外に聞けた。」

「ぼく、耳悪いと思ってたのに、全員聞こえた。」

「右からの方がよく聞こえた。」

「自信がなくなると聞こえなくなる。」

「声だけじゃなくて、音も聞こえてきた。」

「聞きやすい声があるってわかった。」

自分が持っている聴力に対して、こうした気づきが出てきました。

続いて、嗅覚を意識して使っていきます。

嗅覚は記憶と密接な関係にあります。美味しいという記憶があるものを嗅げば「いい匂い」、自分にとってよくないものと知っていれば「いやな匂い」になってきます。

「扇風機の匂い。」

「花の匂いなんだけど、何の花かは思い出せない。」

お互いの匂いを嗅いでみます。シャンプーの匂い、いちごの匂い、汗の匂い、パピコのコーヒーの匂いなど、自分の記憶と一致する匂いで覚えていきます。

視覚に頼らず、誰の匂いか当たるまで嗅ぐことで、嗅覚を研ぎ澄ましてみます。

「匂いじゃなくて、洋服のひらひらでわかった。」

「見えないから鼻で触ってわかった。」

視覚が使えなくなると、ほかの感覚が目覚めてくるとは、面白い気づきです。

「YちゃんとAちゃんは似てたんだけど、苦味のあるパピココーヒーと、ちょっと苦くないパピココーヒーの違いでわかった。」

「Gくんは焼きいも食べたのかなって思った。でも、自分も焼きいもの匂いがした。」

頼りにするのは食べ物と結びつけた記憶の傾向が。

「(嗅覚を)使いすぎると鼻の奥が痛くなる。」

「鼻かみすぎたときと同じくらい。」

「覚えるのが忙しかった。」

「集中しすぎて頭が痛くなった。」

「集中しすぎて、今日はメーター超えちゃった。」

「練習すればもっと嗅げるようになりそう。」

「給食のときって、しゃべってると嗅覚と味覚がボーっとしてる。」

「嗅いでみたいと思わないと使わないかも。」

ODD山でのレーダーチャートでは嗅覚が少なかったことを振り返ると、こうした気づきも出てきました。

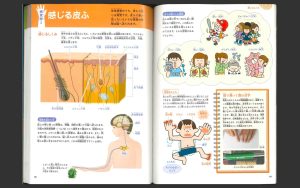

触覚(皮フ感覚)を意識する実験。5種類の紙やすりを触り比べます。見ながら触るより目を閉じた方がじっくり触っていける様子です。

「ずっと触ってたらべたべたしてきた。」

「これは、砂っぽくて、そっちは、石みたい。うーん、これはコンクリートだ。」

それぞれの感触の違いを言葉で記していきます。

そのうち、腕に当ててみたり、頬に当ててみたりと、指以外で触り始めました。観点を変えて試してみる。何気ない行動でも、その発想源は、偶然もあれば経験からも生まれてきます。スクール周辺を散歩したときに感じた暑さや風の心地よさから、手だけが触覚でないことを知識として得たことが繋がっているようにも思えてきます。

「うわ、おでこは痛い!」

「足の裏は、くすぐったい。」

ここは新たな知識を得るチャンス!

敏感なところ、鈍感なところがあることを読むと、おでこがなぜ痛かったのか、場所によって感じ方が違うことと繋がっていき、「敏感」「鈍感」といった新たな言葉が使えるようになってきます。

さらに、皮フで感じる感覚には触覚以外にも温覚・冷覚・痛覚・圧覚があると書かれています。

「おでこは敏感だから痛覚になった。」生きた言葉になってきます。

自分の持っている役割や機能を知っていく上で、まずは体験、そして資料を読み、さらに体験といった流れをつくっています。

握手をすると、手の温かさ、大きさ、皮フが触れたときの感じ、にぎる力の強さなど、感じることがさまざま出てきます。

ニュウニュウ、ぎゅうぎゅう、クニュクニュ、むにむに。

ちょうどいいあったかさ。

あたたくていい気分。

感じたことを書いていくと、気持ちも入ってきます。感覚が脳に伝わり思いを巡らせているのですね。

さぁ、視覚なしで、皮フで感じとってみよう!

「手のひらだけに集中できたから当てられた。」

「疲れちゃって当てられなくなった。」

「もっといけたかもしれない。」

自分の中の感じる力はもっとあって、出せてないという意見がちらほら出てきました。その要因は何なのでしょうか。

「自信がなかった。」

「そんな自信なんて考えないで感じる。」

考えずに感じる。あの名言のような発言が出てくるとは。

「Gくんは、ココドコで考えない方が方角当てられてたよ。」

確かに、直感は五感の情報が無意識に統合された感覚ともいわれます。自分の感覚を信じることができたら、もっと力が出てくるのか。モヤモヤも出てきて、いい感じです。

目で見て得る情報は全体の8割を占めるとも言われています。いつも使っている視覚をより集中させるとどうなるのでしょうか。

静止画を1秒間見て、どこに何があったのかを当てていきます。

「え、1秒じゃ覚えられないよ。」

では、5秒にしてみて、もう一回。

「5秒だと、忘れちゃうよ。」

時間は関係ない模様。

「ここを見よって決めたら覚えられた。」

何度もやっていくうちに役割分担するようになってきました。

「ここ見て、俺はこっちを見る。」といった具合です。

「見てるんだけど、忘れちゃうんだと思う。」

視覚でキャッチしても、脳で記憶するまでには届かないということなのでしょうか。私たちは見ているつもりになっていることも多いようです。

目の仕組みについて資料を読んでいくと、見えている視野の中にも盲点があるとのこと。盲点の検出をしてみます。

「あ、見えなくなった!」

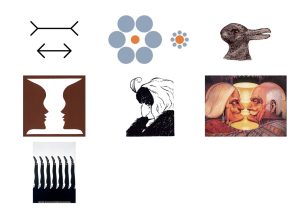

また、「騙し絵」の作品をいくつか見て、視覚からの情報と脳が混乱する錯覚を体験。

「あー、騙されちゃう。」

「これは騙されないぞ。」と楽しんでいます。

ただ、大切なのは、騙されないことより、違う見え方があるということに気づくこと。

「えー、おばあさんには見えないんだけど。」

見えなくても悲しむ必要はなく、「そういう見え方もあるだね」と知っているだけで視野は広がります。

最後は、じっと見ているはずなのに気づかないことに気づく視覚実験。アハムービーを見ていきました。

「素早く動いてくれた方が見やすい。ゆっくりの方がわかりにくい。」

「いや、ゆっくりの方がわかりやすいよ。」

これは、意見が2つに分かれ、感じ方に違いがあることがわかります。

「ゆっくり消えていくのが不思議。見ているのに、気づかない。」

「色の変化はわかりやすいけど、長さとかはわかりにくい。」

「どこに集中すればいいかわかれば、気づけると思う。」

ボーっと全体を見るより、1点に集中して見れば見えてくる。その意見にはみんな賛成していました。

——

5つ目の感覚、味覚。視覚・嗅覚・触覚を使わずに、グミキャンディを舌の上で味わい、何味なのかを当てる実験をしてみました。

実験後に、五感を使って食べて比較をしてみると、

「あとで食べたら実験のときより味が濃かった。グレープ味は実験より甘く感じた。」

「実験だと味がわからなかった。だって鼻つまんでたから。」

「味は嗅覚で感じてるのかな?」

「味覚の役割は毒か安全かだからじゃない?」

「噛んでみないとわからない。」

味覚だけだと味わえない?!ほかの感覚と切り離せないのが味覚。一緒に使うことで、研ぎ澄ますことができるのか。白い野菜(白菜・カブ・大根・キャベツの芯)の食べ比べと水(軟水・中硬水・硬水)の飲み比べをしてみました。

「ずっと残る味と残らないのがある。」

「混ぜて食べるとおいしくなった。」

「味をたくさん感じると楽しくなる。」

「旨味を感じると、脳がうまいって覚えてる。」

「味覚だけだと、脳がこんがらがる。」

錯視と同様、味覚だけだと錯覚が起こるという発言は、これまでの学びを経ての見解。五感それぞれの機能と役割を知ったところで、自分の持っている感じる力をフル活用させるため、新宿御苑に行ってきました。

意識して五感を使うことを心がけ、見て触って嗅いでみます。

お弁当の味も記録に残していきます。

静かに耳を澄ませば、どんな音が聞こえてくる?

さっきまで歩いていたのに、裸足になったら走り出します。広い芝生の上。裸足になるとどんな感じ?

では、全身で芝生を感じたらどうなる?

存分に散策を楽しみました。

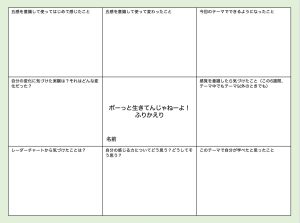

いよいよ、最終段階。これまで学んできたこと、感じてきたことをまとめていきます。

ふりかえりの中から、特にこれは伝えたいと思うことを抜き出し、90秒で語ることがプレゼンでのミッションです。

みんなの前で、言葉だけで伝えていく。彼らにとっては大きなチャレンジです。内容そして語り方にこだわり、伝えたいことを伝えるためにどうしたらいいか考え、よりよいものに変え続けていきます。

<プレゼン&ふりかえり>

感覚を研ぎ澄ませば、自分の可能性がどんなふうに広がっていくのか。6週間の中で自分が感じ取ったことをエピソードを交えて語ることに挑みました。

—

プレゼンの動画を自分たちでも視聴し、オーディエンスからのふりかえりシートに目を通し、できたこと・改善点をみていきます。

「ポイフルって知らない人にとっては何かわからなかったね。」

「1年生は、きゅうかくのことを9かくって書いてて、難しかったかも。」

「チョッカクとチョウカクが最初わからなかったのと同じだね。」

場を共有していない人たちに、どう伝えたら伝わるのか、それには相手視点が必要になってきます。どう聞こえるか、どう見られるかの視点が持てると、プレゼンのスキルはどんどん上がっていきます。

「言いたいことは言えた。次はふらふらしないようにしたい。」

回数を重ねるチャンスがあるからこそ、前向きに捉えていけます。

—

「感覚を研ぎ澄ませば気づきが増えていく。」

今回のテーマ学習でのセントラルアイディアをふりかえります。

「まさに、そうって感じ。だって、聴覚を研ぎ澄ませたら、歌声とか遠くの救急車の音が聞こえてきたし。」

「富士山でめっちゃ研ぎ澄ましたら、行動食とか、ご飯の漬物の味を感じることができた。」

「今まで、五感を集中するなんてやったことなかった。聴覚を集中させたら、静かな音(シーンとした空間みたいな感じ)とか、風とか自然の音が聞こえてきたのは初めてだった。」

「五感を使えば、どんどんレベルアップできると思う。」

「五感は使えば使うほど使えてくる。使えるようになる。」

意識すれば、自分たちの持っている機能をもっと活かせるようになる。この学びを通して体感できたことが窺えます。

「このテーマはずっとアンテナぴんぴんだった。」

それはなぜなのか。味覚の実験をしていたとき、「楽しくなってきた。」と口々に呟き始めたことに話題をつなげていくと、食べることは、五感すべてを使う行為であったことが思い出されます。

「五感使わないと、つまらないよね。」

五感は、命の危険を知らせるだけでなく、生活をより楽しくするものであることに、彼らの体自身が気づいたのかもしれません。

感覚は眠っているときがあってもいい、でも、自分たちは研ぎ澄ますことができる。集中させれば、気づきが増えていく。今回の学びで得たことを、それぞれの生活の中で活かしていけることを願っています。

AN

(参考) TCSテーマ学習について、以下よりご覧ください。

・2025年度 年間プログラム(PDF)運用版

・テーマ学習一覧表(実施内容)