【探究領域】自主自律

【セントラルアイディア】栄養は生きる営み。

<テーマ学習> 〜レポート〜

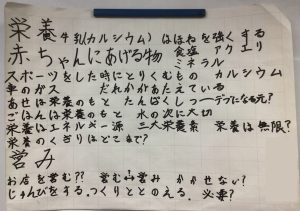

<栄養ってよく聞くけど見たことない>

今年度最後のテーマ学習です。

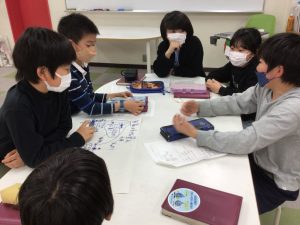

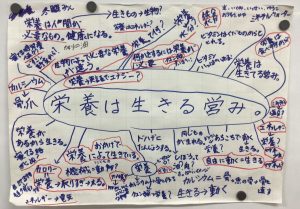

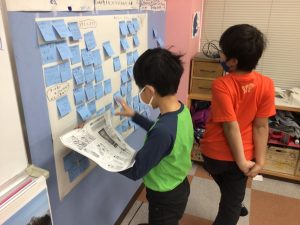

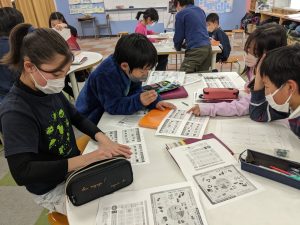

初回はグループに分かれて、セントラルアイディアについて話し合っていくことにチャレンジしてみました。6人ずつにすることで、全員の意見がバランスよく出されるかどうか、スタッフがいなくても話を進めることができるかどうかが問われます。「Kぃんコン言」クラスも残すところ6週間ちょっと。前回のテーマ学習でディスカッションが課題であることも見えてきています。

始める前に、クラスメイトとして自分がやり遂げたいことを語ってもらいました。すると、誰もが「協力」が不十分であることをあげ、みんなで楽しくやっていきたいと思っていることが明確に。その言葉を信じて、いざ、グループディスカッション!

セントラルアイディアは、「栄養は生きる営み。」

「栄養は汗で出てしまう。スポーツすると栄養が出ちゃう。だからスポーツドリンクが必要なんでしょ。」

「栄養って車でいうとガソリン。」

「栄養って必要だけど、栄養って何?どんなもの?見たことないからわからない。」

「カロリーって何?油?とりすぎると脂肪になる?肉って脂肪なの?」

栄養からイメージすることを思い思いに語っていきます。

ここで大切なのは、否定しないこと。今は正解を語り合うのではなく、あくまで自分が思うことを出していくことが目的です。その中には「知っているつもり」の情報もありますが、その正誤を問うことはここでは必要ありません。

「それ違うよ。」ではなく、「そっかー。私はこう思うよ。」とすることで進めていきます。

「インスタント麺は栄養じゃない。」

「栄養がある、ないはどう決まる?判断基準は?」

「まず、見た目。毒かどうか。あとは五感。」

「おいしいものには栄養あるってこと?」

「でも、まずいものでも栄養あるものあるよね。」

「そっかー。それじゃ、どうやって栄養あるって決められるんだ?」

なかなかいい話し合い。友達の意見を聞いて、ピコン!と閃いたことを話したり、おや?と思った疑問が出てきたり、学びのアンテナが働いています。

気付けば25分間も話していました。

話し合いが盛り上がり「楽しかった。」との声も。

Harmonyが発揮できると自信にも信頼にもつながってきます。

内容をシェアすると、聞いたことはあっても知らない言葉が出てきて、疑問がたくさん出てきます。

「営みってよくわからない。」

「たんぱく質ってデブのもと?」

「油と脂ってどう違うの?」

「寝てるときは死んでるときと同じだから栄養とらなくていい?」

「ビタミンってAからZまであるの?」

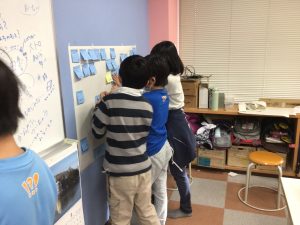

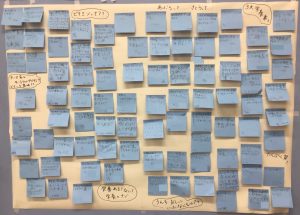

心の中で思った疑問やモヤモヤを出していくとこんなに集まりました。

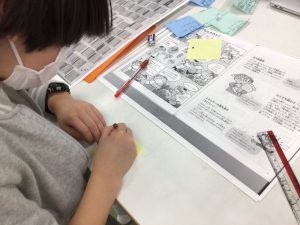

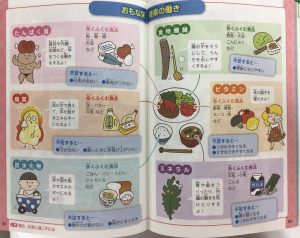

これらが「発見!」へと変わっていくか、まずは資料の「読み取り」をしていきます。今度は自分の先行知識を頼るのではなく、書いてあることを読み取っていくことに徹します。

項目ごとに担当ページを決めて読んでいき、重要だと思った情報をシェアしていきました。

「カロリーとエネルギーは一緒」

どこに書いてある?・・書いていない。

「エネルギーの量を表すのがカロリーで単位のこと。」一緒のようで一緒ではありません。

「脂質は太る」・・と言ってもそのようには書かれてなく、

「脂質は少しの量でも大きなエネルギーを取り入れることができる。

脂質をとると太るわけじゃない。必要以上に食べるから太る。」とあります。

ついつい、自分の思っていたことを紹介したくなってしまいますが、どこに書かれているか探してみると、違うことが書かれています。

栄養というのは、体を動かすためと体をつくるために必要なもので、取り入れるためには栄養素の入った物を食べる必要があることがわかってきました。

「エネルギーがなくなるから集中力が切れるのかな?そうなったときに砂糖を食べれば回復するってことか。今度やってみよう。」

エネルギーを使うから、行動食って必要なんだね。というと、

「あー、そっかー。」と大きな反応。理にかなうと納得した感じであります。

体を動かしたらエネルギーを使ってるってことは、目をとじるときも、呼吸しているときも動くことにエネルギーを使っている。ということは寝ているときも・・・エネルギーは使っているんだ。

「私、髪の毛伸びるの速いから、人よりエネルギー使ってるかも。」

頭でわかっていなくても、からだは自然に欲している。知らないうちに体の中で栄養素は栄養となり使われていく。なんとも不思議です。

解消された疑問は付箋に答えを書いていきました。

「いったいどうやって分解されているんだ?」と新たな疑問が生まれてきます。

今度は映像を資料に見ていきました。

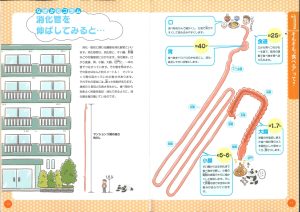

食べたものが通っていく消化管の様子を見ていきます。

「体の中はこんなふうになっているんだ。」

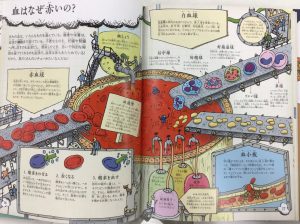

血液の中を通って栄養分が届いていること、食べ物が分解され栄養素から栄養になっていくことがわかってきました。

「血が出たら、もったいないんだ。栄養が出ちゃう。」

分解は口の中から始まっていることを理科実験でも確認していきました。午前中の実験では胃腸薬を使っての分解でしたが、給食のご飯が余っていたのでお昼休みに数人で自身の唾液で同じ実験をしてみました。

唾液にあるアミラーゼででんぷんが糖分に。噛まなければ、ご飯は唾液に包まれるだけで分解は始まりません。

うがい薬に含まれるヨウ素がでんぷんに反応すれば紫色に。紫にならなければ糖分に変わっているといえます。

「だから、噛まないといけないんだ。」

各消化管の長さが説明されるとメモをとる子が何人かいました。本で再確認してみると、自分の身長よりも長いのはわかるけれども、

「へぇー」で終わってしまい実感が、、、。

百聞は一見にしかず。細長いビニール袋の底を切って繋げて消化管に見立てます。8mってこのくらい。

食べ物を通してみます。酵素は出ないので分解はされません。笑

一直線に伸びているわけではないので食べ物は落ちて進むことはできません。ぜん動運動が必要になってきます。

「肛門まで大変だよ。」

「これを知らないうちにやってくれてるなんて。」

「今も動いているってことだよね。」

食べ物を栄養にしていくにも、エネルギーが不可欠になってくるわけです。体を動かすすべてのことにエネルギーが使われ、そのエネルギーをつくるために栄養が必要となり、体は食べ物を欲していることになります。

「寝ている間も栄養って必要なんだ。」

実際の体の中に収めてみるとこんな感じ。

理科では魚の解剖をして実際の食道や胃などの消化器官を見ていきました。

栄養が必要なのはわかったけれど、どんな食べ物がどの栄養の素になるんだろう。

<自分のからだが喜ぶ食べ物はなんだろう>

「こんな本、持ってきたよ。」

テーマ関連の本をスタッフに見せてくることはしばしばあります。

ただ、タイトルや表紙を見ただけで持ってきたのではなんとももったいない。欲ばりかもしれませんが、せっかくなら、もう一歩踏み込んでほしいところ。そんなときには、どこの部分が興味深かったか、みんなに共有したらいいと思ったところはどこか聞いてみます。

「それじゃ、読んでくる。」となれば、返答を待ちます。

「うーん。」となって引っ込めてしまいそうなときには一緒に本を開いてみることも。

みんなの前で自分の言葉で中身を紹介できれば、御の字です。

少しずつ5大栄養素とからだの栄養がつながってきています。

何をどのくらい食べたら必要なエネルギー量がつくられるのか資料を追加していきます。

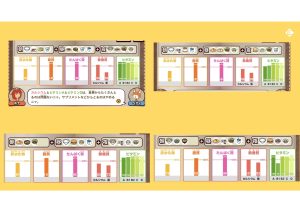

そして、バランスの取り方を「栄養バランスチェッカー」というサイトを利用して調べてみました。

4つのメニューを組み合わせて、栄養バランスがとれているかを確かめることができます。グループで組み合わせを考えていきました。

「卵があった方がいいよ。ビタミンC以外の栄養はとれるって書いてあったし。」

「オムライスにも卵あるよ。ごはんもあるから、お茶碗のごはんはなくていいか。」

「目玉焼きとオムライスの両方入れてもいいかも。」

「栄養のとりすぎはよくないから3種類だけにしようか。」

「脂質がないからおさしみを入れよう。」

「あ、これだとミネラルがない!」

「醤油があれば大豆もとれる。」

資料を見返したり、思い出したりしながらバランスのとれたメニューを考えてみました。

100を超えてしまった場合、脂質とたんぱく質の取りすぎは太りすぎにつながり、しっかり運動すること、無機質やミネラルを取りすぎていても問題ないと記載されていました。

1食分の結果を受けて、3食分の献立を考えてみます。

「無機質のカルシウムが足りなかったから、小松菜入れよう。」

「小松菜とトーストって、組み合わせが変じゃない?」

「炭水化物をもっと取った方がいい。」

「でも、トーストにごはんって、いやだ。」

選んだものと結果は次の通りでした。

やってみたあとに、次のような感想が出ていました。

1食でも抜くと炭水化物が少なくなる。ダイエットするより、たっくさんごはんとかを食べた方がいい。鉄が少なくなるからレバーとかを食べるといい。献立とか栄養を考える人はすごい!!

鉄分をとるのが難しい。炭水化物は意外と取れない。

脂質が少ないとい思っていたけど、100を超えたからびっくりした。意外と鉄が足りなかった。

最初は脂質が少なかったけど、あと2食で脂質が多くなりすぎた。バランスが悪かった。意外と炭水化物をとるのが難しい。

思っているようにバランスよくとれない。毎日考えるのは大変。

炭水化物はたくさん食べたつもりでも全然足りてない。

献立を決めるのは面白いけど難しい。どうやって給食メニューは考えているんだろう?

ウルルの人にインタビューしようかな。

思うがままに、好きなもの、食べたいものだけを食べていると、こころは喜んでもからだは悲しんでいるかもしれません。

スキー合宿の食事メニューは毎回豊富!

どれくらいの種類があるのか記録する子もいました。

「ウルルの人に聞いてみたら、みんなが好きなもの、ファミレスにありそうなものを考えて作ってるって言ってた。」

「判断基準は栄養じゃなかったんだ。」

「それって、残さず食べてもらいたいってことかな?」

聞いてみないとわかりませんが、可能性の高い仮説ではあります。インタビューは聞いておしまいではなく、自分の解釈を確認したり、そのときに聞き返してみないとチャンスを逃してしまいます。

スキー合宿中にテーマのことを考えるなんてすごいことです。しかも、話しかけるといったハードルも乗り越えています。それができると、質をあげていくことを目指していけます。

給食を運んでくださる救世軍の方にも、こんなインタビューをしていました。

1日に必要なエネルギー量は、子どもたちが思っている以上に多く、それだけ知らないうちに体は動いたり体そのものをつくったりするために必要としていることがわかります。

1食や1日で偏ってしまっても、1週間でバランスをみるといった方法もあるようです。

個人でも献立を考えてみました。題して「自分のからだが喜ぶメニュー」です。

「栄養素じゃなくて栄養のことを考えて調べた。アミノ酸の種類とかミネラルの種類とか。

テーマの資料より多くあった。かたよりが出ないように考えた。」

「栄養素と栄養ってどう違うの?」

「栄養はもうドロドロになって血液の中に入っていくもの。」

「なるほどね。」

これまでインプットしたことが活かされていた対話になっています。

「卵が最強っていうのを覚えてて、ビタミンC以外はほとんどとれるから。そのままでもおいしいけど、肉も好きだから、親子丼がいいと思った。それだけじゃ栄養が足りないから、野菜を足した。」

「この前の栄養バランスチェッカーのメニューを参考にした。」

自分のこころもからだも満たすメニューを考え出していました。

アートの時間に模型をつくりました!

<生きるために必要な栄養>

ここまできたところで、セントラルアイディア「栄養は生きる営み」に立ち戻ってみます。

栄養って何?

「体の成長。」

「エネルギー。」

それだと、返答にはなっていません。それってどういう意味?

「体をつくるって成長するためにあるもの。」

「体を動かすエネルギーで使うもの。」

「病気を治して体を元通りに戻したり、整えるために使うときもある。」

営むという言葉を『例解学習国語辞典 第八版ワイド版ドラえもん版』で調べると3つの意味が出てきます。

①仕事をする、経営する

②つくりととのえる

③したくして行う

「栄養は生きる営み」といった場合の「営み」はいったいどの意味に当てはまるのか考えてみると、意見がバラバラになりました。

「栄養って生きるために仕事してるって感じ。体を動かしたり、働かしたりしてるから。」

「ととのえるって、整理するってことだから、使いやすいとか便利とかだから、体にとって栄養って便利なもの。」

確かに、胃や腸など各消化器官は栄養を取り込むために便利にできていると言えます。

「ととのえるって、もどすって意味もあると思う。怪我とか病気を治す意味での戻す。」

「したくって準備って意味だから、寝てるときに消化して明日の準備をしてるから、これも当てはまる。」

「あれ?どれも正解なの?みんな当てはまる。」

「だから、栄養は営みなのかな。」

これまで、からだに必要な栄養は確認してきましたが、これだけで生きる営みとは言えないことはテーマタイトルからも察しています。

「こころの栄養も必要。」

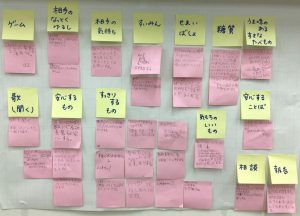

心にどんな変化があったときに栄養が必要になってくるのでしょうか。

緊張や不安で胃が痛くなったり戻したい気分になるのは、先祖代々刻み込まれてきた身を守るための名残だという説があることを映像資料の中で確認してきました。

体が身の危険を感じたときに、胃が働きを停止させ、消化しきれていないものを戻して、身軽にし、エネルギーは逃げることに注ぐために使われてきたのではないかと。

自分たちが不安になったりドキドキしたりするのは体の変化の兆し。そこにどんな栄養があったら、心の乱れは回復されるでしょうか。

「あったかい飲み物飲むと安心する。」

「ぬいぐるみ見ると安心する。」

同じ安心を求めても、その方法は個人で違ってきます。

「心の場合って、栄養は同じでも人によって栄養素は違うってことか。」

心の栄養は、不安になるとき以外にどんな場面で必要になってくるのでしょうか。

悲しくなったとき、怒ったとき、集中したいときなどなど、

あらゆる場面を思い巡らし、それがどんなときなのか抽象度を上げてみたり、具体事例に戻してみたりしながら、3つの場面に分けることができました。

・不安なとき、ドキドキするとき

・思い通りにいかないとき

・やらなきゃいけないけどやりたくないとき

生きるために必要な栄養とは何か、からだとこころの両方の観点から考えてきたことをプレゼンテーションにて発表します。

何をどう語るのか、学んできたことを仲間とまとめていくことも営みのひとつです。

<プレゼン&ふりかえり>

今回のプレゼンテーションはクラスでひとつの内容となっていました。そのため、一人ひとりの話の貼り付けではなく、全体のストーリーの中で語ることに意味があり、それが理解できているかがポイントとなりました。練習し始めたときは、自分が語る内容だけをインプットして、話せば終わりといった様子でした。スライドを活用しながら全体像を確認していき、流れを把握できるようになっていきました。

立ち位置など、聴衆に伝えるためのプレゼンとしてはまだまだ課題が残るところでありますが、堂々と話すことができたことは立派だったと思います。

前日まで不安そうにしていた子たちにどんな変化があったのか。その理由を聞いてみると、心の栄養をそれぞれに取り入れていたことがわかりました。

「火曜日から毎日チョコを食べ始めた。習慣的に糖分とっていれば、頭が働くって自信が持てるってグループで話してたことを実行してみた。だから、大丈夫って思えた。」

「言えることを言おうと自分を応援したら、リラックスできた。」

「私も、わかることだけ伝えようって思ったら落ち着いた。」

「昨日からずっとプレゼンで言うこと考えてたら、そのうち寝ちゃった。睡眠が「したくして行う」心の栄養になったのかも。」

「本番だから気持ちがピシっとなった。ピンシャキって緊張が心の栄養になった。」

「チームでのつないで言うやり方を何度も練習して覚えた。覚えたら安心できた。」

特に、睡眠については大きな認識の変化があった様子でした。実際に学習中にも「寝るとすっきりするから、睡眠も栄養」という意見は出ていましたが、寝てすっきりするだけでなく、寝ている間に体が食べ物を消化して栄養を体中に巡らせていることを考えると、心の栄養として、頭の中で考えていたことがじっくりと体に吸収されるのではないかというイメージになっていきました。睡眠も「したくして行う」栄養のひとつだと。

また、この6週間を振り返ってみると、食べることに対するイメージも変わった様子。

「食べると太ると思ってた。食べることは悪いことって思ってたけど、どの栄養素もみんな必要なもので、適量以上とると太る栄養素があるってことがわかった。」

食べたものがどう栄養に変わっていくかも今回じっくり学んできました。

「栄養ってただとればいいものだと思っていた。どんな栄養があるのか、種類があるって知らなかった。」

「豆腐には栄養はないと思ってたけど、食べ物には何かの栄養が必ずある。」

「栄養って言葉はなんとなく知ってたけど、5大栄養素とかは知らなかった。ビタミンとかそれぞれ役割がある、知らないこと知った。13種類もあるって初めて知った。」

知らないことを知ることが多かったテーマでもありました。

「栄養は食べるもの。心にも栄養があるって思わなかった。」

始めのうちは「安心という栄養を取り入れるために、ぬいぐるみに抱きつく。」といった言い方にピンとこなかったように、こうすれば心がすっきりする、元気になるといったことを「栄養」という観点で捉えられるようになったことは、学びの成果であります。

今回の学んだことを機に、自分のからだとこころを大切に思い、それぞれに必要な栄養を摂取していけるよう、自らが心がけてくれたらと願っています。

AN

(参考) TCSテーマ学習について、以下よりご覧ください。

・2022年度 年間プログラム(PDF)運用版

・テーマ学習一覧表(実施内容)