【探究領域】社会寄与

【セントラルアイディア】私たちはおかげさまで生きている。

<テーマ学習> 〜レポート

「ミエナイモノ」!?

テーマ学習のタイトルを聞いていきなりキッズのアンテナが動き出しました。見えないものを見えるようになるのが目標?確かにそれもありそう、でもミエナイモノって見えないじゃん。。。

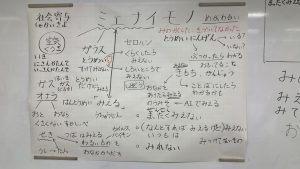

空気やガス、おならも見えないよね、と見えないものがどんどん出てきます。でも、みえなくってもある、どうしてわかるの?という問いにはそれぞれの観点が見えてきます。

ガラス。見えない?いや、よく見たら見える。でも気づかないかも。

気持ちや感情は見えないよね。でも言葉にしたらわかるかも!中にはお腹を開けたら見えるかも、という意見も。気持ちはどこにあるのか。。。

透明人間については、いる、いないで意見が分かれました。

でもまてよ、落とし物とかは見えるものだけど、見えていない?

そんな声が上がったところで、見逃している、気づいていないという視点がでてきたので、スクールを探検し、見逃していたもの、気づいていなかったものがあるのかを探してみました。

よくみたら壁って汚れてるなぁ。取っ手には鍵穴あるんだね。

「見れば見るほど見えてくる」というアンテナも働かせてみると、見えていなかったものは結構あるようです。。。

こんなに落とし物が。落とした本人にとっては「ミエナイモノ」になってしまっている。

ここから1、2年生の中でも「その人にとってミエナイモノ」というPerspectiveが出てきました。落とし物をみても、見えないものになってるよ、という声かけが出てきました。

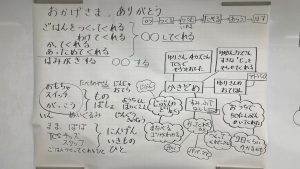

今回のセントラルアイディアは「私たちはおかげさまで生きている。」

おかげさま、について考えていく上で「かげ」について説明してくれる一面。でも、「かげ」に「お」と「さま」がついている。どういうことだろう。

そこから「お」がつくもの、「さま」がつくものを考えていくことで、丁寧にしている、大切にしているという観点が出てきました。

ミエナイモノにたいして、どうしてそんなに大切にしているの?どうしてそれが「感謝」になるの?そんなモヤモヤや疑問をここから探究していきます。

日常の中で「ありがとう」など感謝する場面を考えてみることに。

人に対して感謝する場合もあれば、ものに対して感謝する場面だってあります。

そこで出てきたものからその裏側にはどんな見えないものがあるか探っていきます。

書き初めの裏にはそれをやると決めたゆりさんやカズさんの存在もあれば、お手本もある。ちなみに、ゆりさんは50人分を書いてくれたという気づきも!墨や筆、半紙を買ってくれた人、作ってくれた人もいる。

一つのことを取り上げても、たくさんの出来事が重なっています。

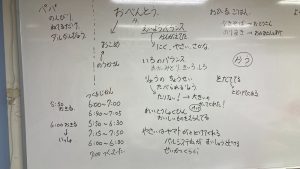

そのなかで「お弁当」を取り上げて、週末にお弁当の裏にある「おかげさま」を探してみることにしました。

お弁当の裏側には、栄養バランスを考えてくれていたり、色のバランスを考えてくれていたり、量の調整をしてくれていたり、、、たくさん考えてもらっていることも見えてきました。

何気なく受け取っているけど、それに対してたくさんのおかげさまがいる。朝も早く起きて作ってくれているんですね。

ゴミ出しの裏側。

ゴミって、ゴミ箱に出したらおしまい?いつの間にか消えている?

消えることはない!ゴミ収集車が集めてくれている!

そんな声が上がる中で、どこで集められているのか、誰がそこに運んでいるのかと考えていき、実際に自分たちもやってみる、おかげさまになってみることに!

木曜日の朝に集まれることは8時前に集まってゴミを出してみました。

意外とTCSのゴミは多い?持ち上げてみると結構重い。これだけの量のゴミをTCSは毎週出しているのか。。。実感しながらゴミ出しを完了しました。

でも、よく考えてみるとごみ収集場所に運んだけど、そこからゴミはどうなっているのだろう?誰が捨ててくれているのだろう?TCSからはゴミだでたけれど、、、

そこで、ゴミの行方を追うために「練馬清掃工場」に見学に行きました。

清掃工場に向かう途中の道。清掃車がどんどん走り抜けていきます。行ったり来たり。ゴミを運んで回っているんですね。ありがたい。

どんどんゴミが運び込まれます。あ、中野区のマークだ!

練馬区だけれど、中野区からのゴミも受け付けているようです。

運び込まれたゴミ。ここでクレーンを使って焼却炉に運ぶだけでなくかき混ぜてよく燃えるようにすることも大切。

ちゃんと処理できるようにさまざまな工夫がされていました。

焼却炉から出された「金属ゴミ」分別されていないと清掃工場がうまく機能しなくなることも。私たちがちゃんと分別して出すことは誰かのおかげさまにつながることも感じることができました。

戻ってからふりかえりをしつつ、都内の清掃工場を確認。

中野区には清掃工場がありません。周りの杉並区や練馬区の清掃工場のおかげで、ゴミを処理できているんですね。

その後、スキー合宿を挟でのテーマ学習。スキー合宿でみつけた「おかげさま」について共有していきました。

ここでも2年生はファシリテーションに挑戦。少しずつみんなに声かけして頭をぐるぐるさせることを意識して取り組めるようになってきました。

おかげさまの記録。

人やもので、見つけたおかげさまをシートに記録していきます。

これを集めながら、おかげさまっぷの作成を目指していきます。

記録シートは3種類あり、一つは「見える人のおかげさま」これは直接、または顔のわかる人から見えたおかげさまを記入します。見える対象のため、顔も書くことに挑戦!もう一つは「見えない人のおかげさま」こちらは誰かにしてもらっているおかげさまなのですが、その顔はわからない、誰かと特定できない人のおかげさまになります。最後は「ものについてのおかげさま」こちらはお弁当から見えてきたような、ものからみえたおかげさまを記録していきます。

記入していると、「ものを作っているおかげさまは人?」という質問が出てきました。

お弁当にはそれを作る人がいて、さらにお弁当に彩りや栄養バランスなどを考えるおかげさまがいたり、そもそも野菜を育ててくれるおかげさまが見えてきたからこその発言です。

始まりがモノの場合は、その裏側にあるおかげさま、ということでシートの裏側に記入することにしました。

<まちの中のおかげさま>

身近なところにもおかげさまはいる、アンテナがどんどん働いてきたキッズたちとTCS〜紅葉山公園〜中野駅と歩きながら「おかげさまさがし」に挑戦。

紅葉山公園にはゴミが多い!1年生は今年の「紅葉山」見っけ隊を思いだして「ごみじ山公園は変わらない」とこぼす場面も。それでも毎週掃除をしてくれているおかげさまがいることも見えています。

自分たちもゴミを拾い出すキッズたち。

ものすごい勢いでゴミがあつまり、すぐに手提げ袋いっぱいのゴミが集まりました。

多かったのは吸い殻。タバコのポイ捨てはまだまだ多いようです。

サウステラ付近では道路工事。でも、工事しているわけではなく立っているひとも。なにをしているのか聞いてみました。

どうやら自転車と歩行者で通る道が違うから案内をしているとのこと。私たちが安全に歩けるのはこうした人のおかげでもあるようです。

今回の外出でまたおかげさまが集まってきました。

集まってきたおかげさまをこの時点で分類してみることに。分類と言われてキッズからぱっと出てきたのが「軸を使った分類」。1、2年生がお互いに「静かなともだち」で取り組んだ手法であります。

軸はそれぞれのチームに委ね、チームごとにファシリテーターを定めて話し合いながら分類をしていきました。

「みえる」「みえない」の軸はどのチームも共通だったのですが、もう一つの軸は「TCS(のように近い)」「外(遠くにある)」など自分たちとの距離がでてきていました。

【食べ残しの発見】

掃除中、机の中にこんなものが、、、

以前のお弁当残し以上に、見つけた人も悲しくなる食べ残し。

全く「おかげさま」を感じていない行動です。。。

「ありがたいって思っていないんだね」とキッズから。

お米を作ってくれた人、給食を作ってくれた人など、おかげさまはたくさんあるはず。そんな人に対してありがとうと思う気持ちはないのかな?

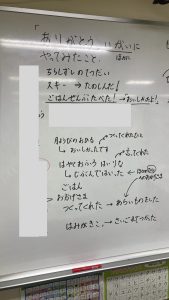

そんなモヤモヤの中でふと「ありがとうって言う以外にもありがとうってあるのかな」と呟きがでてきました。

そこから「ありがとうと言わないありがとうの伝え方」があるのか、みんなでかんがえてみることに!

いくつかの事例を並べていくと、いろいろやり方があるのだと気づいてきたキッズ。身近なケース3つに対してチームに分かれて考えてみることにしました。

今回は

・ご飯やお弁当を作ってもらっていること

・筆写道について、保護者の方が聞きにきてくれていること

・自分たちが住んでいる家

の3つについて、「ありがとうと言う以外のありがとうの伝え方」を考えていきました。その上で、相手はどう言う思いでそのことをしてくれているのかを考えてみるのもヒントになります。

全部食べることがありがとうなのかも。

毎日筆写道書いてきて、読むこともありがとうになるのかも

綺麗な字ってよみやすいから喜ばれるかも。

あ、家も綺麗に使えば喜ぶかな?、、、、片付け嫌なんだけど

自分の行動が誰かのおかげさまになるかもしれない、そんなことを少しずつ感じていくことができました。

自分にもできそう、と思うことはやってみたくなる。

ということで週末にこっそり「ありがとうと言わずにありがとう」をやってみることに。それぞれが自分にできそうなことを考えて、まずは一つやってみることにしました。

ネタばらしのようなことは御法度。

「わたしのこれ、感謝の気持ちだよ」と言わずに行動で示すことがかっこいい。今回はそのような意図で取り組んでみました。

全部食べたら嬉しそうだった。ありがとうじゃないけど、「ごちそうさま」ってしっかり言ったら笑顔になってくれた、洗い物をしたら喜んでくれた。

人が相手の場合はその人の反応があるから、子どもたちもうれしくなったようです。

【おかげさまっぷづくり】

これまでの学びをふりかえりながら、最後はおかげさまっぷにまとめていきました。

今回は「同心円」と言う形でまとめていきましたが、これもでいくつかのまとめ方を出し合いながら、お互いの思うマップを話し合い、その上でこの形に決めることができました。

決めてとなったのは「この形のまとめはしたことがないからやってみたい」という一言。ナイスチャレンジな一言にみんなの気持ちがうごきました。18人で「決める」ということの難しさを感じながら、一つのまっぷにまとめ上げ、プレゼンに挑みました。

【プレゼンテーション】

【ふりかえり】

「私たちはおかげさまで生きている。」というセントラルアイディア。

改めてみてみると、おかげさまってたくさんあったし、どこでもあった。TCSの中にもあるし、1、2年生のなかにもある。

おかげさまがなかったら大変。

→どうして?

してもらっていることがたくさんあったから。

ご飯とか、お風呂とか。着替えの準備もしてもらってる!

服とか洗ってももらってる。家も建ててもらったんだよね。

家といえばお引越しのとき、手伝ってもらった!あれもおかげさまだ。

ふりかえりの中からも気づきが出てきます。

まさしく、おかげさまで生きていることを実感し始めることができてきました。

してもらっているだけではなく、自分たちがしてあげる側になることも経験したという話題では、伝え方についても出てきました。

「してあげる」という言い方はなんとなく嫌だ。という受け取る側の気持ちもあり、だからこそ気持ちよく伝えるために「敬語」などがあることも確認。お互いが気持ちよく生きていけるように、そんな思いを持ちながら関わり合っていくことは社会を作っていく上でも大切にしていきたいことであります。

社会寄与の領域の一歩として、「ミエナイモノ」と向き合い続けた6週間。ここから次の学年に進んでどのような変化を生み出していってくれるのか、楽しみです。

KO

(参考) TCSテーマ学習について、以下よりご覧ください。

・2024年度 年間プログラム(PDF)運用版

・テーマ学習一覧表(実施内容)