【探究領域】時空因縁

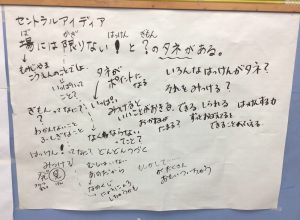

【セントラルアイディア】場には限りない「!(発見)」と「?(疑問)」のタネがある。

<テーマ学習>

〜場にあるもの(form)〜

初のテーマ学習。初の授業。主体的に動くけれども、自由に動けるわけではありません。守るべきことは守らないと一緒に楽しめない。人を巻き込み、巻き込まれる楽しさを一から学んでいきます。

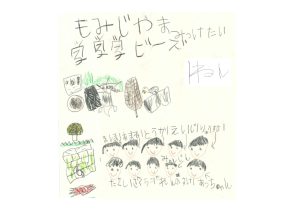

まずは、9人を「見っけ隊員」に任命。

たくさんのものを見つけ、学びのアンテナ(びっくり・はてな・モヤモヤ)を働かせることが任務です。TCSの3つの約束を守ることはもちろんのこと、見っけ隊としての3つの約束を伝えました。

・仕事場を守ること

・時間を守ること

・自分を守ること

仕事場は紅葉山公園。どんなに熱中していても集合時間になったら切り上げること。自分の身を守るために、公園に着くまでは安全第一。仕事中も、何かあったときには報告、トイレに行くときには一人で行かないなど、自分の身の安全を考えること。

面白そうなもの、思ってもみなかったものが発見できるかもしれない、TCSキッズにとっては馴染みのある公園でも、見っけ隊が初の発見をするかもしれない。そうした学びのワクワクも同時に伝えていきます。

早速、紅葉山公園へ。

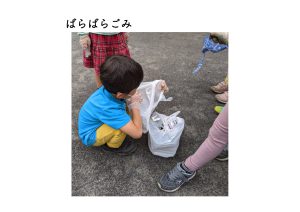

ちょっと小雨でしたが、誰も嫌がりません。見っけ隊員たち、なかなか頼もしい。公園の外周を一緒にひとまわりしてから、探検スタート!

気になるものを次々に発見。

小さな植物に着目したり、上を見上げて鳥の巣を発見したり。ハトを追いかけてみたり。

転んでズボンが汚れたと報告してきても、探検はやめません。

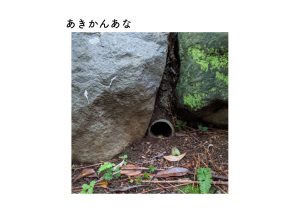

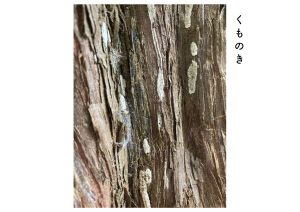

「木に穴が開いてる!クモがいるか呼んでみよう。」

「これって、緑だけど植物じゃない!」

見つけたものを「見っけ!」だけで終わりにせず、「記録」することも大事な任務です。

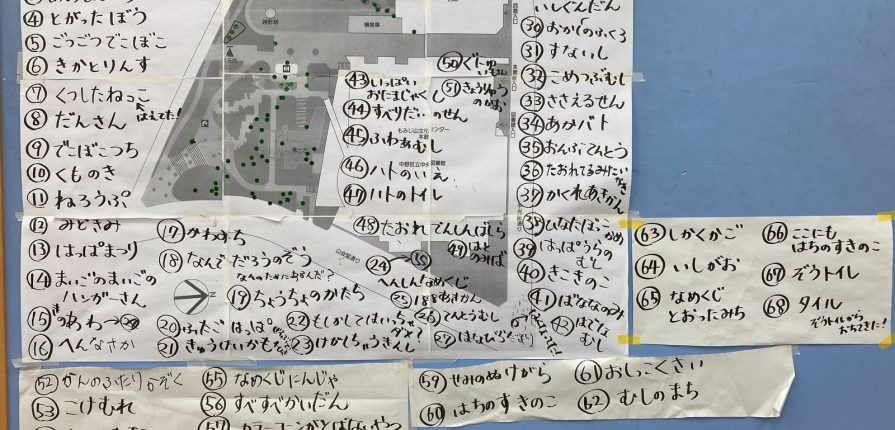

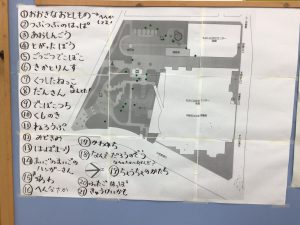

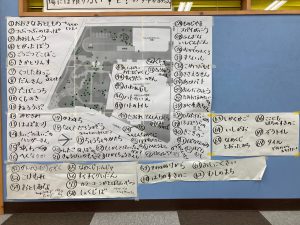

翌日に、何をどこで見つけたのかを報告していきます。

仲間に伝えること、仲間から報告を聞くことで一人では発見しきれない数の発見が全員でできることを実感していきます。自分の探検を「ふりかえり」することで、どんなものを見つけたのか思い出していきます。

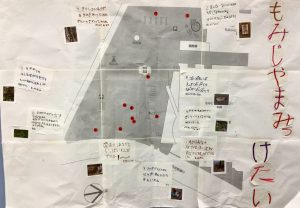

位置確認してマッピング。自分たちの発見が視覚化されていきます。

ほかの隊員の発見を見に行くのもよし、誰も行ってないところに行くもよし、自分の発見をもう一度見に行くのもよし。次なる探検がより楽しみになっていきます。

「あれ?昨日あったものが今日はないよ!」

「泡がなめくじに変身しちゃった?!」

「今日はこっちに行ってみようかな。」

同じところを見に行っても、違うところに行っても新たな発見が!面白さが増していきます。

おや?遊具で遊んでしまっている隊員たちを発見!

遊んでいるプレキッズにつられて遊んでしまったとのこと。

つまらなくなってきたときこそ、Playfulnessを発揮したいところです。何があるかな?と水の中に木の棒を入れて探ってみます。

一見、同じ遊びのように見えても、やっていることの違いは本人たちがいちばんよくわかっています。

私たち見っけ隊が何のために発見を繰り返しているのか、探検の目的を提示しました。

場には限りない「!(発見)」と「?(疑問)」のタネがある。

今回のテーマ学習は、上記の概念(セントラルアイディア)を学ぶために設定されています。紅葉山公園で多くの発見をするための学習ではありません。

どのテーマ学習にもセントラルアイディアがあり、序盤に子どもたちに提示しています。

どんな意味なのかなと考えながら、6週目に「こんなことかな?」と自分なりに考えたことが言えるようになっていてほしい、テーマ学習が終わってからこそ活用できる概念となっていけることを目指しています。

「場って紅葉山公園のことでしょ?」

「限りないって意味はわからないけど、なくならないってこと?」

「ぎもんって何?」

「わかんないこととか、不思議なことじゃない?」

「雨だから虫はいないけど、なめくじはいるかもしれないってこと?」

「タネって発見のこと?いろんな発見がタネってこと?」

「タネがポイントになるってこと?」

「いっぱい見つけるといいことが起きるとか。」

「お金がたまるの?」

思ったことを口に出し、それを聞いて思いついたことを口に出す。思い思いに話していることでも、そこには「相手のいる」コミュニケーションが生まれています。

6週目にどんな意見に変わっていくのか楽しみです。

〜〜〜

「きのあわ」があった場所でもっと発見したいな。

つぶやくように言って、黙々と道なき道を入っていくと、いつの間にか全員が集まっていました。

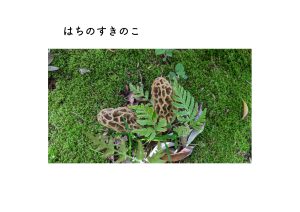

キノコの発見に大騒ぎ!

一方で落とし穴にハマった!といって、さらに穴を掘っていくとガザゴゾ動くものが!大興奮であります。

あちこち歩きまわる探検から、一か所に集中する探検へと変化が見られた場面でありました。

テーマ学習では、セントラルアイディアに到達するために学習を進めていく上で軸となるものを3つ立てています。

Strategy of Inquiry(探究の戦略)

・場にあるもの(Form)

・ものから生まれる疑問(Causation)

・モヤモヤ(Perspective)

考える上での鍵となる6つのInquiry Keys( Form、Function、Causation、Change、Connection、Perspective)の中から、今回は3つの鍵に焦点を当てていきます。

前半では「場にあるもの」を次々に見つけ出し、観察して特徴を捉えていきました。

そこから生まれてきた疑問に対してアプローチしていくのが後半戦です。連休明けから、あちこちでの発見からひとつの発見物に絞って、深堀していきます。

〜ものから生まれる疑問(causation)〜

これまでに「なにこれ!」と見つけてきたものは、なんと68個ありました。

「まだまだありそう!」

ひとりでもあちこち発見できる視点が持てたところで、次のミッションへと進みます。

落とし穴にみんなが集まり、ずっと同じ場所で観察を続けたように、今度はひとつのものから、発見や疑問を生み出せるかどうかにチャレンジします。

「誰かと同じものでもいいの?」

9人の見っけ隊員がそれぞれ違うものを選んだら、9つのものについて全員が発見や疑問を共有できます。誰かと同じになると、それだけ自分たちが知れることが少なくなってしまいます。ここは、ひとりの隊員が責任をもって、ひとつのものに没入してもらいたい。

いざ、やってみると、難儀することになるのでした。

青くなっている葉っぱ。青い部分はほかにもあるけど・・・

ここはハトのトイレなのか。ハト来ないんだけど・・・

あ、顔に見える岩、発見!あれ?!昨日はこんなのなかったよ!

これって、ゾウに見える!このゾウ、タイルで出来てるよ!

担当場所に行ってみたものの、面白そうなものは周りにたくさんあるので、ついつい、「あれ、なんだろう」と引き寄せられてしまいます。

「見つけた!」と「発見」だけで終わりになってしまうと、次の「発見」へと行きたくなってしまいます。見つけたものから疑問が生まれてくれば、ひとつのものから新たなる「発見」をもたらすことができます。そして、疑問を疑問で終わらせずに自分なりの仮説を立ててみる、そうすることで、仮説検証へとつながっていき、そこから発見をして、また疑問へ・・・学びのアンテナがぐるぐるしてくれば、終わりのない状態になっていきます。

自分たちの疑問に思うこと、もっと知りたいことを確認して、今日の任務にあたります。

「木に穴がいっぱいあって、白いまくみたいなのがあった。」

「クモがいるのかもしれない。」

「図鑑で見たことがあるかも!」

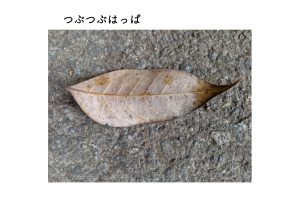

「つぶつぶの葉っぱ、つぶの中はどうなってるのかな。」

「今度はちぎってみたい。もっとつぶのことわかるかも。」

「橋の裏の穴には、クモの巣があった!」

「ほかには何があるのかな?」

「穴の中をもっと見てみたい!」

「なんで落とし穴には虫がいるの?」

「枯れた落ち葉で虫が落とし穴を作ってる?」

「虫じゃなくてもぐらかも?」

「穴を掘ってみればわかるかも!」

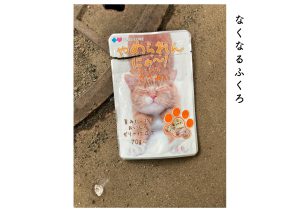

「キノコがなくなってた!」

「虫が食べた?」

「TCSにあったキノコの本に載ってるかな。」

「今日も昨日もマンホールの上にごみが落ちてる!」

「でも、同じごみじゃない!」

「どうして、マンホールの上なんだ?」

「ごみが多いと思ったらなくなってる!」

「きれい好きな人が片付けた?」

「なかのくの人がそうじした?」

「ハトを追いかけると逃げるけど、いつもいっぱいいる。」

「どこに逃げる?」

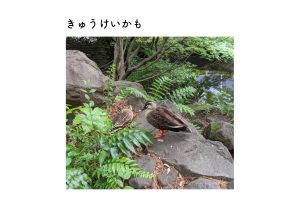

「カモがいる!石を投げても逃げない。」

「カモはいったい何してるの?」

「カモって何色?」

「もっと近づいて見てみたい。」

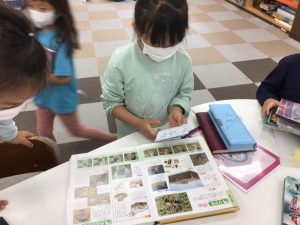

さらなる発見をするためにできることとして、もっと観察する、図鑑で調べる、実験をしてみると方法があがってきました。

公園のことで聞きたいことは、ここに電話してみるといいらしい。公園内にあった看板を見つけました。いちばん詳しい人に聞くこともひとつの方法です。特に、自ら聞き出す一次情報の取得はリサーチスキルを磨くチャンスです。聞き方、やり方を伝えながら一緒にやっていきます。

「なかのくの人がそうじした?」の仮説を検証するために、放課後の時間を使って中野区のホームページから公園課に問い合わせしてみると、6日後に返事が届きました。

また、調べ方の専門は、図書館の人。中央図書館に行けばレファレンスサービスを利用することもできます。

公園にいる人に聞いてみることもひとつ。何か知っている情報が聞けるかもしれません。

「忙しいかもしれないから、聞けない。」

それでは何も始まりません。「すみません、今ちょっといいですか?」と尋ねてダメなら違う人に聞いてみればいいのです。

大きなチャレンジではありますが、誰か声かけすることはできるかな。

1回目は誰もできず。2度目のチャレンジ。遠くで誰かが公園にいる人とお話ししています!

「キノコをとった写真を集めている人がいて色々見せてもらったよ!」

なんとも偶然な出会いがあるから面白い。

「その人も、公園のキノコは知らないって。」

連休前にはたくさん見かけたキノコが・・・・・。

「どうしてなくなった?」

知り得た情報をもとに新たな仮説を立てることができてきます。

一人ひとりがやっていることを翌日に「ふりかえり」をすることで全員で共有していきます。

テーマ学習も終盤になってきました。これまで学んできたことをアウトプットする段階へと入っていきます。

<モヤモヤ(perspective)>

見っけ隊、プレゼンでの任務は、発見、疑問、モヤモヤを語ること。ひとりの持ち時間は1分です。

はてさて、いったいモヤモヤって何だろう?

「!と?はあるけど、モヤモヤって何だ?」

「モヤモヤって何だかわからない。」

わからない、正解がないからこそ考えていきます。

「気持ちがモヤモヤってすること?」

「よくわからないってこと?」

「イライラするモヤモヤもある!」

「そうそう、ぬるぬるする虫っていらつく。」

それぞれのモヤモヤアンテナがどう作動しているのか、気持ちを言葉で表現して、見えないモヤモヤを探っていきます。そして、これまで発見したこと、疑問に思って行動してきたことを振り返ると、「モヤモヤって少ないなぁ」というつぶやきも出てきました。これもモヤモヤのひとつかな。

中野区立図書館のレファレンス担当の方から返事が届きました!

調べ方のプロも、疑問に対しては仮説を立てていることがわかりました。木についている白い模様の正体を調べるために、コケか病気かどちらかという見当をつけて7つの資料を紹介してもらいました。でも、載っていた写真は白い模様とは、ちょっと違った感じ。

正体はクモの巣?ペンキ?コケ?病気?・・・

紹介してもらった本を借りてみると、葉っぱにつぶつぶがある写真を発見!その名は「黒粒葉枯病(くろつぶはがれびょう)」。でも、見つけた葉っぱとは違う形。

つぶつぶ葉っぱって病気なの?・・・・

モヤモヤは広がりをみせ、面白い展開になっていきました。

いよいよ、インプットしてきたことを他者に伝えるプレゼン、アウトプットの段階へと入っていきます。

発見、疑問、モヤモヤ。語れることはたくさんあります。

すべてを語るために覚えることはしません。その場に立ったときにいちばん伝えたいこと、印象に残っていることを語ることが「プレゼン」になります。これは語りたい!と優先順位をつけてはいますが、練習のたびに違うことを語ってもOKです。

ここでは、聞くこと、話すことの難しさを改めて体感していきました。

相手が話しやすいように聞く、相手に伝わるように話したり尋ねたりするには、コミュニケーションスキルが必要です。身につけていくために、まずは、チャレンジしてみたいと思うこと。そして、チャレンジしてみて、互いのできている部分を認め合うこと。そうして、どうすればもっとお互いにとって心地よい聞き方・話し方ができるのか、やり方の工夫へと進んでいけます。

「できないからやりたくない。」

「恥ずかしいからできない。」と黙ってしまう場面もありました。

できるかできないかが基準ではなく、やるかやらないか。やってみようとしたけどできないことに何の問題もありません。次にどうすればいいのかが見えてくるわけですから。

その価値基準を時間をかけて伝えていきます。

朝の会の「語るべぇ」のように、みんなの前で話をすること、そして、「聞くぞう」さんたちには、「Good & Better」でフィードバックする視点で聞くことにチャレンジしました。

「LOVE語るべぇみたい!」

イメージとしては、そんな感じ。

朝の会で実施している自分の好きなことについて熱く語っていく「LOVE語るべぇ」。1年生たちはまだ語ったことがありません。

今回、プレゼンで語ることは、自分が気になったもの、興味を持ったものを選んでいるので、面白がった様子、つまりはPlayfulnessが相手に伝わることを目指していきます。

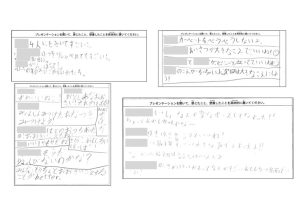

以下、子どもたちから出されたGood & Betterです。

「最初(トップバッター)なのに話せてすごい。はきはき言えるともっといい。」

「よく聞こえる声だった。ベターはないかな。」

「諦めないところがいい。モヤモヤのところを話せるといい。」

「最後まで言えててよかった。」

「恥ずかしがらず、落ち着いていえるところがグッド。」

「モヤモヤがいい。なくなったっていったところがかっこよかった。」

「聞きやすい声。」

初めてのフィードバックとしては立派です。

「はきはき言えてたけど、とまっちゃう。」

この言い方だと、ベターのみになってしまうので、まずは、「はきはき言えたところがいい。」と言えることを勧めていきます。

「ベターから言ってもいい?」この質問にはNOとこたえました。

また、「ベター」でなくて「バッドは、、」と言ってしまうところにも、つっこみを入れます。フィードバックに対してコメントしていくことで、よりよいフィードバックはどうすればいいのか考えるようにしていっています。

やる気はあるけど、体が・・・

8人の話を聞くって大変!

さぁ、Resilienceを発揮!

プレゼン自体のイメージがつかない中、「よりよくなりたい」という気持ちで本当によくがんばっています。明日は本番。ここまでがんばってきた分、あとは、その場のドキドキ感を楽しんでほしいです。9人の見っけ隊員たちがステージに立つ姿をどうぞエンカレッジしてください!

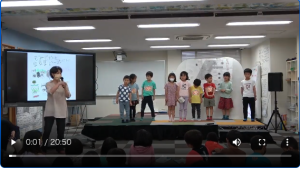

<プレゼン&ふりかえり>

初めてのプレゼン。

人前に立って話すことにチャレンジしている姿に、多くの方から好評価をいただきました。

「話すのが緊張した。」

「恥ずかしかった。」

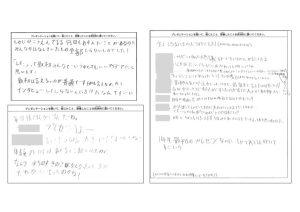

「声がちっちゃくなっちゃった。」と終わったあとの感想を聞き、ふりかえりシートをいくつか紹介。がんばった分は、自他ともに大いに賞賛していきました。

そして、改めて自分がどのように見えていたのか映像を見て振り返ります。

自分についてのGood & Betterを出していくと感想とは違った見方に変わっています。

「ちゃんとがんばってしゃべってた。」

「みんなの前で話せてよかった。」

「もっと大きな声出せるといいな。」

「もっと動かないようにしたい。」

「次はこうしたい!」と自分の課題に目を向けられることで、プレゼンの力も上がっていきます。先輩たちのアドバイスも響いてきます。

初めてのプレゼンはTCSキッズならみんな経験しています。その後、できることが増えていく経験もしています。だからこそ、上級生が書いた言葉には、ConfidenceやLoveが込められています。フィードバックの仕方をここでも学んでいけます。

ふりかえりでは、プレゼンだけでなく6週間の学びを振り返っていきました。

1週目にセントラルアイディアについて思うことを聞いたときには、「場って紅葉山公園のことでしょ。」という発言に頷いていた子どもたちでしたが、発見や疑問のタネがある「場」として、紅葉山だけじゃない!と次々にあがってきました。

おうち、近くの公園、ベランダ、プール、おふろ、散らかってる部屋、物置、畑、道、お店、青森、海、船などなど。

「限りない発見と疑問のタネがある。」については、

「発見と疑問を見つける始まりがタネ。」

「頭の中でタネが生まれる。」

「これなんだろうと思う瞬間にタネが生まれる。」といった意見が出てきました。

テーマ学習を通して、自分たちが学びのアンテナを使ってきたこと、その始まり、きっかけになるのがタネであり、タネは至るところにたくさんあるというイメージへ広がっていったように感じました。

発見、疑問、モヤモヤ。3つのアンテナを使うことを意識してきた6週間でした。

いいスタートをきることができました!

AN

—

(参考) TCSテーマ学習について、以下よりご覧ください。

・2022年度 年間プログラム(PDF)運用版

・テーマ学習一覧表(実施内容)