【探究領域】万象究理

【セントラルアイディア】人体の構造と機能には美がある。

<テーマ学習> レポート

〜「美」ってなんだろう!?〜

今回のテーマ「美人(vivid)」は、万象究理の6年生のテーマにして、「美」というものを中心におきながら思考を広げていきます。

問「キッズが「美」と聞いて思い浮かぶこととは?」

Aくん「僕が美しいって思うものもあれば、おのけんが美しいって思うものもあるから、色々あると思う。感性の違いかな」

Mさん「私もそう思う、価値観によるものでしょ」

Yくん「今回のサマプロで車両の美しさについてやったんだけど、まさしく美だと思う。傷とか、汚れとかも美だね」

Yさん「たしかに、そういう古風な感じとかもそうかも。新しいものも美しいけど」

Eくん「絶景とかは美じゃないかな。山とか、海とか」

Kさん「美は美しいもの、人によって違うけど、美少年とかも人によってちがうし」

じゃあ美じゃないものもあるのかな?

「美しくない、ってこと?」「クソダサいってことだね」

どうやら、それぞれの価値観によって「美」は違うという認識はある様子。そこで、それぞれが思う「美」とそうではないものを書き出してみました。

電車、木、自然、スライム、アイドル…

美というものは見た目だけの話なのでしょうか?

言葉としては「優れたもの」と言った意味もあります。

「じゃあおのけんのダジャレは美じゃないね」

「美のときもあるかな!」

ダジャレや技なども「美」に関わってくる!そんな言葉の意味も広げつつ、今回は人体について、細部まで観察し調査しながら見えてくる美を探究していくことを伝えました。

人体、と聞くと昨年度の6年生が作った骨模型のイメージが強いようですが、人体についての情報はそれだけではありません。内臓などの臓器や、それらのやりとりをして全身を巡る血管、体を支える骨格にそれを動かす筋肉などなど、、、語り出すとどんどん出てきます。

あらためて私たちの人体ついて考えてみると複雑な形や機能を持っていることがわかります。けれど、骨については人体を支えるという機能しかないのでしょうか?

骨の機能について、もう少し深く学んでみます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

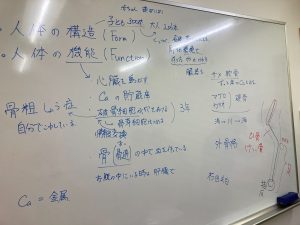

「骨」の構造と機能

私たちの体はたくさんの骨でできている、ということはどのキッズも知っているようでした。では、どんな形をしているのでしょう?

それぞれの写真をもとに、骨格を描いてみることに挑戦!

「あれー!?頭って丸くていいんだよね?口と頭って繋がってるっけ?」

「肩と腕ってどうやって繋がってるんだ?」

「肋骨、たくさんあるのは知ってるんだけど、何本?」

描いてみると、どのように繋がっているのか、そしてそこに何本骨があるのかわからないことがどんどん出てきました。

骨は真っ直ぐなはず、なのに写真をみるとなんか腕が曲がっているように感じる。足ってどんなふうに骨が繋がっているんだろう。。。

一体、私たちの骨は何本あるのだろう!?

そんなモヤモヤが出てきたところで、映像資料をみていきました。

NHKの映像資料を見ながら、それぞれがメモを取って発見を整理しました。

すると、骨はただ体を支えているだけではなく、カルシウムを貯蔵したり、血を作るための大事な機関であり、それによって私たちの生命活動(心臓を動かす)などが行われていることを知りました。

大昔に陸に上がった私たちの先祖。彼らはカルシウム豊富な海から出たことにより、カルシウムを蓄えておく仕組みが必要だったのです。また、重力に逆らって運動するためにはしっかりとした骨格が必要でした。

進化の過程で海に戻った生き物は硬骨魚類として今もその痕跡を体に残しています。私たちの骨は進化の過程で生まれた大切な機関なのです。

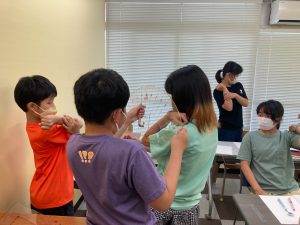

実際に骨模型を触ってみたり、腕の動きと比べたりしながら、私たちの内部がどんな形になっているのか興味津々なキッズ。

地上にいる生き物たちには「骨」が必要であり、その生活や運動の頻度によって形を変えてきてると知り、色々な生き物の骨を見たくなってきました。(アスリートはその運動に合わせて骨が変化しているそうです)

向かった先は国立科学博物館。

今回は「骨格」に注目しながら展示を見ていきます!

早速出迎えたのは「アロサウルス」

じ〜っと見てみると、、、

「あれ!短いけど腕の骨、2本あるよね?尺骨と橈骨?」

「足も!ちゃんと2本ある!」

「首の骨、7本じゃない?キリンとかの哺乳類も7本って聞いたことあるけど、恐竜もなのかな」

なんとなんと、形が全然違うように見えて同じような仕組みが見えてきました!全然違うようで同じ機能がある、いきなりの発見に「他も見てみよう!」と盛り上がります。

昨年度のテーマ学習「似て非なるもの」では人類の進化について学んだキッズ。私たちは遠い祖先から体の形を変えながら進化してきています。ということは骨格も少しずつ環境に適応しながら変化してきているということ。不思議な進化の世界が広がります。

首の長さが特徴的なキリン。しかし、よーく見るとその首の骨の数はわたしたちと同じ7個!まてよ、こちらのティラノサウルスも首の骨は7個じゃないか!?

お腹が大きいとやはり骨盤は広くなるのかな?

同じような骨格で、近しい種でも、体の使い方が違えば、それに対する骨格の作りも大きく違ってくる、骨はまさに重力や受ける力によって変化し続けていると実感します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

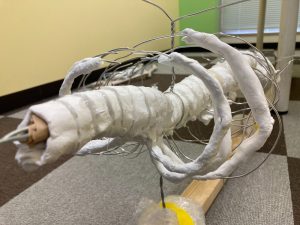

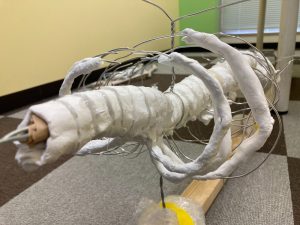

人骨模型の模造〜人体の構造と機能の考察

国立科学博物館の見学を終えて、骨という観点からさまざまな生き物の進化と、生活による体のつくりの違いを発見したキッズ。

ここからはいよいよそうした体の作りの神秘について触れながら、私たちの人骨を模造していきます。

模造とはいえ、ただお手本をまねるべからず。

実際に骨の形を見て、触って、それを形として落とし込んでいく中でなぜそのような形になっているのか、どうやって私たちの体を支えているのかを考察しながら、自分達の手でつくり表現していきます。

まずはみんなで左右の手を分担しながら作っていきました。

手の骨は全部で片方27個。両手を合わせると体全体の約27%が手の骨。しっかり模型を見ながら、私たちの手がどのような形をして、なぜこうした動きを生じさせることができるのかを考えてきます。

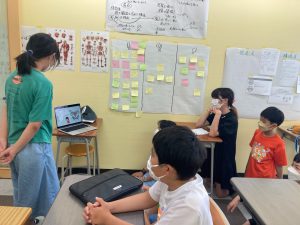

そうした中で「関節の種類」という発見があり、リサーチしてきた内容をお互いに共有していきました。

作っていく部位が細分化されても、それぞれの部位についてわかったこと、発見したこと、疑問に思っていることをお互いに共有しながら、人体の秘密を解き明かしていきます。

つくりながら考え、考えながら作る。

そのサイクルをひたすら回していきます。作れば作るほど、人骨の複雑さとその強固なつくりに驚きが生まれます。

一番大きな骨である大腿骨。これをしっかり強く作ろうとしても、

重くなるだけでは自重を支えるのが大変で折れてしまうことも。

複雑な手根骨はビーズのように繋ぎ合わせて形を作っていきました。

プレゼンではこの製作の中見えてきた自分自身の「美」という観点とそれが集約された人体について熱く語っていきます。

ぜひ、プレゼンをお楽しみに!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

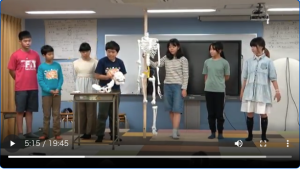

プレゼン当日、早朝から最後の手直し&合体!

キッズから申し出があり、最後の追い込みに挑戦しました。

朝の挨拶するもすぐに「じゃ、作るね!」と真剣な表情

ぶつぶつ語りを練習する声も漏れながら、最終プレゼン練習も行い、いよいよプレゼンです!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

当日のプレゼンテーションは映像では見ていただけません。ご了承ください。

プレゼンテーション後には総評があり、その後クラスで子ども達自身でふりかえりを行います。

——

リフレクション(ふりかえり)

私たちの体を支え、そして心臓や内臓の機能を支えている「骨」その構造と機能の両側面から迫ってきた6週間でした。

キッズからは「美」という観点が大きく変わったという声が多く上がりました。元々は綺麗なもの、整っているものという印象が多かった「美」。

けれど、左右対称じゃないから組み合わさった動きが生まれること、シンプルの中にも見た目だけではない機能という美があること、知っていくほど見えてくる「美」があったようです。

プレゼンではそれぞれが特に「美」を感じた部位について熱く語ってくれました。

組み合わさった構造が織りなす「動き」、大きくて強いながらも軽い内部、硬さだけでなくしなやかさも兼ね備える構造などなど、人体の神秘は語り尽くせません。

「作った人骨模型、多分初めの頃にみたら美じゃないって思う」

そんな発言がありました。

ボコボコした形や、変に曲がっているように感じたかもしれない。けれど、今ならそれは私たちの体を支えるために進化してきた構造であり、機能を備えていると自信を持って語れるとのこと。

「美」というものは人それぞれの観点ではありますが、より近くで、より深く学んでいく中で見えてくる「美」に気付いてきた子ども達。

これからも様々な分野でも「美」を感じて、それを愛でながら学び、楽しんでいってくれることを期待しています。自分なりの「美」をさらに探究して行ってくれることでしょう。

KO

(参考) TCSテーマ学習について、以下よりご覧ください。

・2022年度 年間プログラム(PDF)運用版

・テーマ学習一覧表(実施内容)