【探究領域】共存共生

【セントラルアイディア】私たちは欲と資源の葛藤の中で生きている。

<テーマ学習> 〜レポート

ーーーー

今回のセントラルアイデアは何だ~? ジャジャーン

セントラルアイデア「私たちは欲と資源の葛藤の中で生きている。」を提示!

「????」

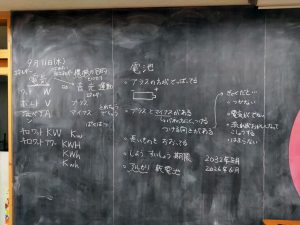

まずは、「葛藤」とは?「欲」とは?「資源」とは? 言葉のイメージを絞り出す。

今まであまり聞いたことがない「葛藤」とは?

「けんかやいかりのような?」

「勝ち負けのような?」

「自分の中の戦いかな?」・・・

「欲」とは?

「欲望」

「欲張り」

「強欲」

「ほしい(もの)」・・・

「資源」とは?

「漢字から資産の資とみなもとの源」

「何かの物質?」

「自然の中にあるもの?」

「石とか土とか木とか水とか鉄とかダイヤモンドとか・・・」

「限られるもの」

「地球に元々あるもの」・・・

そこで、主に「電気」を通して、今回も?!難解なセントラルアイデアへの探究の旅へ出発進行!

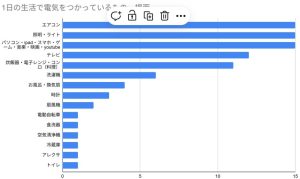

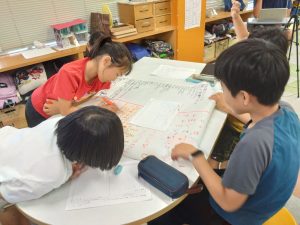

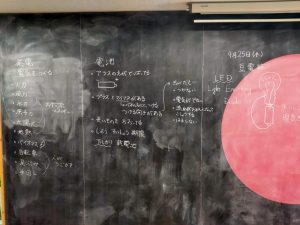

まずは、1日の生活で電気を使うものをリストアップしたり、グループに分かれて、スクール内にある電気を使うもの探しにLet’s Go!

「こんなところにも電気が使われている」

「思ったよりもたくさん電気が使われているものがある」

当たり前すぎて?!、目に留まっていなかった身の回りの電気に気づく。

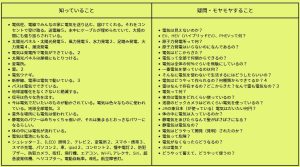

そこで、電気の知っていることなどを出し合うと、知りたいこと、考えたいことがたくさん出てくる出てくる。残念ながら全部は取り扱えないけれど、できる限りみんなの関心のあることを取り上げていくことにしよう。

18世紀頃までタイムスリップ! 電気はいつ、どうやって発見、発明されたのだろう? 電気の歴史を学ぶ。

1752年 アメリカ の ベンジャミン・フランクリン が行った 凧 を使った 雷 の性質を調べた 実験に「やってみたい」と興奮気味! 「絶対にマネしないで」と冷や汗がでる場面も!

1880年代後半、トーマス・エジソンと二コラ・テスラの電流戦争に、「エジソンは知っていたけれど、殺人機などを発明しようとしたテスラは初めて知った」と一部でテスラ人気が上がる場面も!

そもそも電気ってなんだろう? 電気を学ぶ。

・原子、動電気と静電気、電流、

・回路と電流・電圧の関係

・直流と交流

・電気エネルギーの変身(熱・光・音・運動)

・電力、消費電力、電気消費量 など

ここでエジソンとテスラの電流戦争につながる直流と交流から、キッズの先行知識で出てきたいろいろな発電所、変電所や電線のつながりを学ぶと、帰り道にスクールから家まで電線を目で追いながら帰宅したキッズも現れる。

電気への関心が高まっているときに、理科とも連携して、「電気の通り道」を考え、体験する。

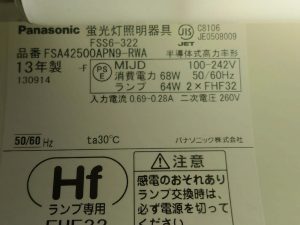

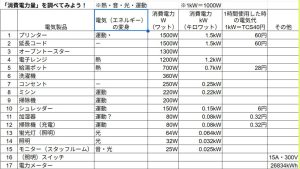

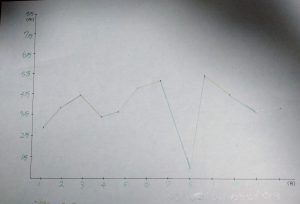

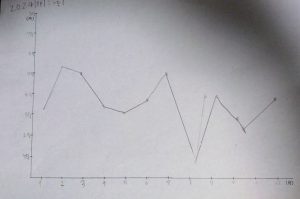

そして、実際に体験して学ぼうと、スクール内の電気製品の消費電力や電気エネルギーの変身などを調べたり、スクールの年間の月別電気代を折れ線グラフにしてみたりする。

「Hzって書いてあるけれどなんだろう?」

「Aって書いてあるところもあった」

新たな学びのタネも拾われる。

「消費電力の大きい電気製品には、電気エネルギーの変身が熱になるものが多い」といった新たな気づきにつながる!

スクールの消費電力、電気代も毎月同じではないことから

「8月が一番減っている。」

「夏休みがあるからじゃない。」

「冬休みがあるのに、12月が増えてる。」

「暖房をたくさん使うからじゃない。」

折れ線グラフを使うことによって、時間の経過による特徴が分かりやすいことも実感する。

では、視野を広げて、こうした電力消費量は国ごとにはどうなっているんだろう? 予想して、調べてみると

中国、アメリカ、インド、ロシア、日本、韓国・・・(2022年)

1人当たりの電力消費量になると

カナダ、アメリカ、韓国、日本、ロシア、フランス・・・(同上)

意外や意外!日本が4位や5位でたくさん電気を使っていることに驚きを隠せないキッズもいる。

(あれっ?このテーマ学習は、電気を知ることが目的? この探究の旅は、セントラルアイデアに到着できるのだろうか?)

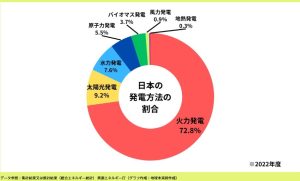

電気は、太陽光、風力、水力、足踏み、火力、潮流発電・・・と先行知識で出てきたけれど、日本ではどの発電がよく使われているのだろう?

「太陽光発電でしょう。」「いやいや風力発電でしょう。」・・・

「え~ 火力発電が一番使われているんだ~!」

「原子力発電は、事故を起こすと大変だから減らした方がいいって聞いたことがある。」

「バイオマス発電ってなんだろう?」

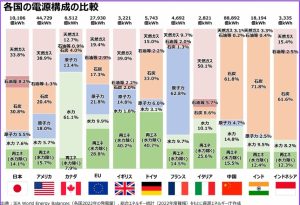

では、他の国はどうなっているんだろう?

「うわっ フランスは原子力が多く使われている。」

「再エネってなんだろう?」

再生可能エネルギーのことや国によって使われている発電が違うことなど徐々に知識も増えてくる。

「日本は火力発電で何を燃やしているのだろう?」

「その燃料は自分たちで確保できるのだろうか? どこから確保しているのだろう?」

石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料を燃やしていることや、日本の化石燃料など(一次エネルギー)の自給率が12.6%(2022年)で主要国第36位ととても低く、ほとんど外国から買っていることも明らかになってくる。

「石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料はどうやってできるのか? いつまでもつのだろうか?」

増える知識が、また学びを推進する力にもなる。

化石燃料の寿命のキッズの予想は、数カ月から数千万年とそれぞれですが、どれくらいかな?

このままでは、日本はあと50年から150年で電気が使えなくなる?

(ようやく限られた資源を考える途に就く!)

「好きなサマーキャンプの生活を毎日すればいいじゃない?」

「いやだ。お風呂に入りたい。」・・・全員が反対!

ようやく少しキッズたちの欲が垣間見える。

限られた資源を目の前にして、

「電車がなかったら歩いて学校にくる。無理だろう?」

「電気をみんなが使わないように電気代をあげればいい。」

といった考えもあったが、ほとんどは、

「太陽光を屋根にとりつけて、もっと増やせばいい。」

「地熱発電が少ないから増やしたほうがいい。」

「照明がなくなったら夜はすぐに寝ればいい。」

「自販機がなくなったら、川の水を飲む。」

・・・・

節電したり、我慢すればよい考えや再生可能エネルギーの発電にすればなんとかなりそうな雰囲気が漂う。

う~ん 物質的にも豊かで満たされたキッズに欲はあるのか?

「よし!身の回りのものでないと困るものを50以上洗い出してみよう!洗い出していないものは、いらないということだからスクールからなくすぞ~」と号令で揺さぶると、

「いすも、机も、あれもこれも・・・ないと困るぞ。」

キッズがあたふたと焦りだす。

「洗い出したもので電気に関係しているものはどのくらいあるかな?」

「〇個くらいしかない。」

「あっそう!では、そのものをつくったり、運んだりするなども含めて電気が使われているものはどのくらいあるかな?」

「うわ~ ほとんど自然以外のものは全部だ。」

そう、目の前に当たり前にあるものも実は欲で、電気が欠かせないことを認識することになる。

スクール内での学びが続いていたので、ここで少し視点を変えて、公共施設で都内初のZEB(Net Zero Energy Building)建築物でもある『エコるとごし』へ環境体験学習にテーマ外出する!

館長直々による太陽光発電などの話にキッズも興味津々、耳を傾ける。

キッズにとって、ZEB建築物のホンモノに触れたり、バランスプラネットなどの疑似体験をしたりすることで、何か新たな視点や考えにつながるといいなあ。

学びの場をスクールに戻して、専門家約5,500名の英知を結集した『ワクワク、どきどき2040年の未来』を手もとに、いくつかの新しいテクノロジー技術の動画を視聴すると、一転してキッズから歓喜の声があがり、躍動する姿にかわる。

「あれもほしい。」「これもほしい。」「もっともっとほしい。」

どこかで聞いたことのある歌の歌詞のよう・・・キッズにも欲はありそう?!

理科との連携第2弾! タイムリーに発電に関連して「電気をつくる」を考え、体験する。

さて、欲も個人の欲だけでなく、大きく社会に目を転じれば、企業や国家の欲もある。

アメリカがシェールガス革命で、石油生産量の世界トップに躍り出たり、ロシアのウクライナ侵攻でアメリカがウクライナへ軍事支援する背景には資源の権益獲得があったりする事例を学びながら、

『もしも自分が日本のトップだったらどうする?』と揺さぶる。

「資源を買っている国と仲良くする。」

「石油を中東以外の他の国からも買う。」

・・・・

欲もいろいろ!

そしていよいよ終盤に、環境エネルギー政策研究所の達人を呼んで、これまでの考えを深める機会とする!

冒頭から「どの発電方法にもメリット・デメリットがあり、すべての問題を解決できる唯一の発電方法はない」という考えを投げかけられる。

日本のみならず、ドイツ、台湾、スイス、中国、モロッコのインターンから世界の実例を学ぶ。

電気を中心にいろいろなことを知り、考えてきたが、キッズ全員が、新しいものやもっと便利で楽なものがほしい欲も捨てきれないけれど、このままではいずれなくなってしまう化石燃料などの資源を絶やさないように考えることも大切であると言う。

では、「究極の選択! 電気を気にせず新しいものやもっと便利でほしいもの、やりたいことができる『電気の亡者村』か、やはり節約したり、発電方法を工夫する『電気のお助け村』のいずれかを選ぶとしたらどうする?」と問うと

「え~ちょっと待って。どちらにしよう。」「両方の中間の村じゃだめ~。」

悩む悩む! そして、目をつむって、どちらかに挙手することに!

究極の選択をしたキッズたちは、選んだ先の同じ村のチームのともだちと話し合ったり、違う村のともだちと意見交換したり、私たち、自分の考えを磨きます。

いよいよ明日はプレゼン本番!キッズたちはどんな思いの丈をぶつけてくれるのでしょうか?!

ーーーーーー

<プレゼン後のふりかえり>

それぞれのキッズが、自分なりの経験などを交え、私たちのアイデアを伝えました。

以下はプレゼン内容ですー

—

電気、限られた資源のことは大事だけれど、やっぱり便利で楽なやりたいことをやるでしょうと電気の亡者村を選んだチームのアイデアは、

今、読むの教材『半パン・デイズ』にでてきた「兄弟がほしい」場面とシンクロしたのか?親がいなくても一緒にキャッチボールができたり、海に遊びにいける兄弟ロボット

携帯電話を持って、操作しなくても、もっと楽になる「スマコ」と略語を創造したスマートコンタクト

AIは、人間みたいに居眠りや酔っぱらったりしないから交通事故が減る自動運転の船や車

よく羽田空港に遅れる経験から渋滞もなく、すぐ行ける楽しそうな空飛ぶ車

TCSに入学当初から実は宇宙にいきたい夢をのせた宇宙にある家 など

一方、もっと便利で楽な、やりたいことをしたいと思ったけれど、でも電気、資源がなくなると困るので電気のお助け村を選んだチームのアイデアは、

将来SDGsの問題を解決できる人になりたいキッズからは、現在約70%を占める火力発電や原子力発電をゼロとし、太陽光、風力、水力+水車発電など再生可能エネルギーを中心とした発電割合の見直し

薄くて、ゴミも減るペロブスカイト太陽光発電

場所も限られ、建築費も高い水力発電に比べ、川や水路があればどこでも安く作られる水車発電

エアロバイクと発電を組み合わせたエアロバイク発電の発明

海外から天然ガス、石炭などを買わなくてすむ風力発電

家、改札などどこでも設置できる足踏み発電

電気の使い過ぎや災害などいざというときに電気がとおる電線に電気をためる機械を設置する蓄電

電気を無駄使いしないように節電の意識を高められ、スマホを使わない学びや遊びができ体にもいい「スマホを一日使わないでー(DAY)」運動

テーマ外出したZEB構築物のエコルとごしに因んだ使う電気とつくる電気を同じにするネットゼロエネルギーハウス

—

とありました。

リフレクションで、セントラルアイデア「私たちは欲と資源の葛藤の中で生きている。」のイメージがキッズの中で、どのように変化したかを確認し合いました。

「欲はほしいものとかやりたいことで、資源は限りあるもので、葛藤は今一よくわかっていなくてモヤモヤしている。」

「欲はこうしたい、人間とかが楽にしたいことで、資源は元々地球にある電気とかに必要なもので、葛藤は???」

「葛藤は欲と資源のどちらを優先するか悩んでいることや争いのようなもの。」

「葛藤は、やりたいことがあって、頑張らないといけないことを乗り越えて、やりたいことをやること。」

「ほしいものややりたいことの欲望と限られた資源の中でどう生きていくか。」

「欲はこうしたいとかで、それを叶えるためには資源が必要で、その資源は有限で、葛藤は、自分たちが今やりたいことと、それをやると起こる問題のズレ、それをやりたいことと問題がうまくいかないもどかしい気持ち。」

それぞれのキッズが、自分たちでデータを収集したり、提示されたデータや図表からグラフ化するなどまとめたりするリサーチスキル、電気を中心とした周辺知識および課題などを理解し、データや図表などから考察する思考スキル、そして考えを広げ深める話し合いの社会的スキルなど、自分なりにスキルアップをしながら、セントラルアイデアの解像度を少しずつ高めてきましたが、セントラルアイデアのモヤモヤは続きます。

今回のテーマ学習では電気を中心に取り上げましたが、「欲と資源の葛藤」は電気に限ることでなく、例えば資源を時間に置き換えれば、日々のくらしの中にたくさん転がっています。

これから「欲と資源の葛藤」に出くわしたときに、他者とコミュニケーションをとることで、自分の考えを広げ深めながら、自分ができることから行動していけるようになることを願っています。

TO

(参考) TCSテーマ学習について、以下よりご覧ください。

・2025年度 年間プログラム(PDF)運用版

・テーマ学習一覧表(実施内容)