【探究領域】時空因縁

【セントラルアイディア】私たちは未知の世界に大いなる可能性を見出すことができる。

<テーマ学習> 〜レポート

「未知」と「可能性」

いきなりこの2つの単語を提示し、そこからイメージするものをプロジェクトペーパーに書き出してみました。

言葉の意味は知っていることを確認、ただ、その言葉に対してそれぞれが持つイメージは全然違うもの。

書き上げたものを回し読みしてみます。名前は書いていなかったのですが、内容から「絶対〇〇が書いたでしょ!」という反応も。

互いのもつ言葉へのイメージの違いで盛り上がります。

可能性について、今回の6年生は「絶対にある」「溢れてる」といった意見が多く、ポジティブに捉えている発言がみられた一方で、「可能性って(ポジティブにもネガティブにも)どちらにも転ぶでしょ、だからあるでしょ」と一蹴する意見も出てきました。ポジティブなことに目を向けがちなのは良い面なのか、課題なのか、そこもモヤモヤ。

その上で、本テーマ学習「銀河鉄道に乗って」のセントラルアイディアを提示。

「私たちは未知の世界に大いなる可能性を見出すことができる。」

あ〜だからスタッフがいきなり「未知」と「可能性」を聞いてきたのか、と腑に落ちつつ、この文章でみるとまたイメージが変わる子が多い様子でした。大いなる可能性、と聞くとポジティブな感じがする、でも大いなるとまで言われるとちょっとハードル上がる気がする。でも俺らにはあるでしょ、とそれでも前向きなボーイズの意見が飛び交いました。

今回のテーマ学習で扱っていく「未知」は宇宙。

宇宙についての先行知識では、空気がない、惑星がある、ビッグバンから始まった、ブラックホールがある、など用語や事象は出てくるものの、聞いたことがある、知っているけど詳しく聞かれると言えないという状態がほとんど。現状でも未知なことが多いのですが、知らないだけなのかもしれない。

まずは人類がどこまで宇宙を理解しているのか、開拓してきたのか、探ってみるところから始めていきます。

LINE UPというカードゲームを使って数字で宇宙をみてみる。宇宙自体についてのこともあれば、宇宙飛行士などの実態にも触れる。存在は知っているけれど、どれくらいかは意外とわからない。

並べてみると、数字の大きさもわかってきます。

30年後の未来予想図

キッズは未来をどのように考えているのでしょうか?試しに、30年後の未来を予想。あまり発展していない?それとも想像できないほど変化している?

キッズの予想からすると、今の延長線上で便利になった未来。ネットが早くなった、AIが進化して便利になった、移動が早くなるなどなど。30年では大きく変わらないものなのでしょうか?

想像ならばもっと大きく描けるのか?昔の人はどう考えていたのだろう?そんな疑問から、1989年公開のバックトゥザフューチャーのPART2の一部分(未来に到着したあたり)を視聴。飛び出るCGや空飛ぶ車とスケボー、AIによる受付など今よりも発展した未来を描いているではないか!想像力で負けてしまった!?

めちゃめちゃ進化した未来すぎる。でもあったらいいかも。

ちょっとぶっとんでるけど、未来にはありえるかもしれない。

作品に感化されて、未来のイメージがもっと広がってきたようです。

では、昔の人は宇宙に対してどのようなイメージを広げていたのでしょうか?Newtonの宇宙史をベースにして天動説から今の宇宙の考え方への変化、どんな理論があるのかを追っていきました。

意外と宇宙についてわかっていないかも。

ダークマターやダークエネルギーって言ってるけど、結局分かってないってことね。

相対性理論、聞いたことあるけどよくわからない。説明聞いても、、、時間がずれるってあり得るの?

結局よくわからない、という結論に至る部分が多く、いかに宇宙について分かっていないのかが見えてきました。

分かっていないなら、想像することもできる。

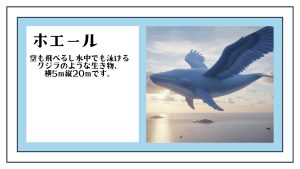

地球外生命体は見つかっていないけれど、いるかもしれない。では、どんな生命体がいるのだろう?それぞれがイメージして、持ち寄りました。かなり設定にこだわった生命体もいます。

話し合いながら、「Science Fiction」と「Science Fantasy」の境目の話に発展。フィクションは作り物で、でも現実的なところがある。だけど、ファンタジーになると魔法とか出てきて現実的とは言えないかも。

では、みんなの作ってきた生命体は?

死なないと言った設定が入るとファンタジーになるかも、巨大化もファンタジーっぽいよね。など、議論はつきませんでした。

【SFを通じて宇宙をみる】

未知なもの、わからないものを人々はどのように想像してきたのか、そのヒントを得るためにSF映画を視聴していきました。

全員で見たのは「2001年宇宙の旅」。謎の電磁波を受信して木星を目指すことになるストーリー。そのなかで、AIとのコミュニケーションや船外活動、テレビ電話など、今の技術を描いているものもあり、全く古さを感じさせない作品。

見終えてみると今の人が作ったと言っても違和感がない、という感想が多く、本当に起こったらどうなるか、自分たちだったらどうなるかと考えていきました。AIと協力したらもっと良かった?とすると会話の中に可能性があるのでしょうか。

映画の視聴後の週末は、それぞれがSF作品に触れて報告し合うというミッションを提示。媒体はなんでもよく、映画、漫画、小説、ドラマを見て、あらすじと、そこに使われている科学的事実を書き出してくるというもの。

翌週のテーマ学習の時間にそれぞれが見た作品を共有し合いました。ドラえもん、メン・イン・ブラック、三体、インターステラーなど多岐にわたり、それぞれで宇宙をどう見ているか、かなり違いが現れました。

想像を駆り立てる宇宙。でも、一体人類はどこまで開発できたのでしょうか?宇宙史については触れましたが、その最先端に触れるために科学未来館へとテーマ外出を実施しました。

お台場にきたら、やはり宇宙世紀を代表するユニコーンガンダムとも一枚。ただし、ユニコーンガンダム視聴者はスタッフのみ。ということでお昼ごはんを食べながらユニコーンガンダムについて熱く語ってみました。

様々な人工衛星やロケットの模型、ISSの展示をみて、いかに地球の周りを飛び交っているのか、そして宇宙へ飛び立つための工夫を肌で感じました。

現在進行中の「アルテミス計画」、そしてその先の火星探査と地球から離れいてく構成。

6年生、火星に立つ。

説明で流れるサイズが大きすぎて、実物が大きいのか小さいのか、感覚が狂うという感想がでるほど、スケールの大きい火星。

建物がないことも大きさの感覚を狂わせてきます。

目の前の山は、軽く富士山を超える高さ。ただの丘に見えてしまうが、、、

月よりも先に到達していない人類。でも観測技術を向上させることでより遠くの宇宙をみることができるようになってきました。

望遠鏡の模型を触りながら、遠い宇宙に思いを馳せてみる。

展示に並ぶ途方も無い数字の大きさから、

宇宙って本当に大きいって思った、というか大きすぎて大きいかもわからなくなってきた

逆に人間がちっぽけすぎるって感じた。地球もちっぽけ

どこまで行けるかなって思うけど、ちょっと怖い。

リアルに感じたからこそ、リアルじゃなく感じるところもある。不思議な、未知なる宇宙を感じる外出でした。

宇宙食の試食会。味わうはずが、揉める6年。

もしこのメンバーで宇宙に行くとしたら、食べ物はちゃんと分けておかないといけない、、、のか?

ドライ製法で作られた宇宙食でしたが、ものによってはパサパサすぎて、しかも甘ったるくて無理!食べれない!という声も。

宇宙食はどんどん改良されていると聞きますが、少なくとも市販品の物ではキッズの口に合わなかったようです。

宇宙に行くとしたら、宇宙食のおいしさはかなり大事なポイントのようです。

【宇宙の達人】

では宇宙に進出した宇宙飛行士たちはどのような生活をしているのか、宇宙に進出するにあたってどのような障害があるのかなどをさぐるべく、宇宙の達人として、宇宙飛行士インストラクターをしている岡部明海さんをお呼びしてお話をお聞きしました。

私たちの住む太陽系はどのようなところで、どんな星々があるのか、そう言ったところから話を広げていき、いかに宇宙が広大なのかを改めて感じていきました。

谷戸運動場に行って、惑星の距離感を確かめる実験。火星までがいかに近いかを体感、、、、!

その後は、惑星の運動を再現するために、実験!

のはずが、バラバラな動きになり6年生のチームワークが試される結果に

惑星がうまく回っているのは、太陽系のチームワーク、、、?

図らずもチームワークの話題になったこの講座。宇宙飛行士も少人数のチームでミッションにあたるのですが、その上で大切なのはチームワーク。宇宙での活動に向けて、地上でもチームで活動にあたり、理解を深めていくのだとか。

今回の宇宙SF劇でも6年生のチームワークが鍵となります。

理科:宇宙服を体験

理科の実験で、宇宙服を擬似的に体験することに挑戦。

ゴム手袋をテープで固定し、その上に軍手を着用。硬くて動きにくい、さらには分厚くて力が入れにくい。ペンを持つことも一苦労です。

ただしこれも宇宙空間で人の体を守るための重装備。それだけ宇宙空間には危険がいっぱいであることも合わせて学びました。

空気がない、温度が低いだけではありません。たくさんの宇宙線が降り注ぎます。そんな空間は怖い。素直な意見ですが、だからこそたくさんの研究を重ね、安全な旅にしたいところです。

様々な角度から宇宙に触れ、想像を広げてきた6年生。

ここから挑むのは7人で協力して1つの宇宙SF劇を作ること。

お互いが構想を持ち寄り、共有し、練り上げ始めています。

自分の意見を押し通すだけでなく、批判するだけでなく。

より良い劇とするためには全員の協力が不可欠。宇宙に関して科学的な部分は振り返りつつ、それに縛られない大いなる可能性を見出せるのか。

7人のチームによるミッションの成果は、プレゼンをお楽しみに。

━━━━━

【プレゼンテーションの様子】

ーーープレゼンのふりかえりーーー

他のキッズや保護者からポジティブな感想が多かったことに対して「ベターが本当にないの?」「いやいや、あるある!」と反論する6年生。

まず話に上がったのはラストシーン。

ダンボグリーンメンに向けて銃口をむけるAくん。そこで撃ってしまってダンボグリーンメンたちが絶滅してしまうのか、思いとどまり、共存共生の未来があるのか、最後の大きな可能性は見ているお客さんに委ねるという構想でした。

けれども、Aくんの立ち位置が上手側に寄りすぎてしまったことでダンボグリーンメンに迫る描写が弱くなってしまったこと、そしてそもそもAくんが撃つかどうかの葛藤が描ききれていなかったことの問題点が出てきました。

人類が有効的になろうとする姿勢があると葛藤感がでたんじゃない?たとえば食べ物持っていくとか。お腹すいていそうだったし。

ラーメンを啜る音じゃやっぱり伝わらない。ナレーターの語りが必要だったと思う。

宇宙船のダンボグリーンメンが死んでも、まだ生き残りがいて、そこからやり取りできるかも

いや、逆に敵対して侵略してくるかも

などなど、ふりかえりと言いつつストーリーを広げていく方向に話し合いが展開。6年生のみんなが「伝わらなかったかも」という感触から「可能性」の話がどんどん広がる様子は、まさしく大いなる可能性を見出している証拠なのかもしれません。思わずスタッフも話し合いに便乗してしまいました。

話をテーマ自体にむけると、未知の世界については

完全にはわかることがないかも、でもわかろうとすると見えてくる

最初よりは見えてきた、わかってきたけど、わからないことが多すぎる

むしろわからないことが多いってわかったかも。

とモヤモヤが広がった様子とともに、だからこそ色々想像する余地があり、それが楽しくなってきたという意見にはみんなが共感していました。

可能性はいい方向にも、悪い方向にもなりうるというBさんの観点は全員の中にありつつ、その可能性は行動一つで変わりうるという6年生の考えは今回の宇宙SF劇の中に込めることができたのではないでしょうか。

最後まで細かい揉め事やいざこざは続くものの、みんなで面白いことができるんだ、と示してくれた今回のプレゼンテーション。

彼らが見せてくれた可能性は、残りの半年、そしてその後も面白くなっていくと感じさせるものでありました。

━━━━━

あとがき〜「麺王星」メイキング

原作のストーリー(最初期のものを転記します)

ーーー

◎ストーリー

時は2800年。

世界各地で奇妙な形をした宇宙船が見られた。

その宇宙船をみた人は、その数、世界人口90億人中80億人にも及んだと言う。

そして急に世界各地で行方不明者が出る。

行方不明者の数は197人。

国の数と同じ数である…

時は流れ、3500年地球にあるメッセージが届く。

その内容は、

「HELP」

だった

その時の地球は『宇宙から送られてきたメッセージ』が世界各地で報道され混乱の渦の中

にあった。

そこで宇宙探査機間のxはメッセージの発信源を力を合わせて探る。

すると発信源が太陽系外の星から送られてきたものとわかった。

発信源がわかると地球人は早速、その星に

「I will help you all(私たちはみなさんを助けます)」

とメッセージを送り、その星へ向かう段取りをし、その星へと向かうべく、7人の宇宙飛行士が

その星へと向かった。その星へはワームホール(マルチバース)と冬眠カプセルを使って

行った。

その星に無事についた7人の宇宙飛行士たちは地面からある紫の光が漏れ出ていることに

気づいた。

それに気づいた宇宙飛行士の一人が警戒して銃を持ち中を覗く。

他の宇宙飛行士も一応銃を持っている。

するとそこは洞窟のようになっていて、中にはコールドスリープをするためのカプセルがある。

その中には人らしき人が入っている。

7人の宇宙飛行士達はカプセルの数を調べると197個であった。

それは700年前に連れ去られていた人たちであった。

その時、宇宙飛行士達が乗ってきた宇宙船の通信パネルが点滅し始めた。

そして表示されたのは

「助けてはくれない。彼らを起こさないで」

それは、メッセージを発信してくれたE.T.からのメッセージだ。

そしてその星から脱出を試みる。

皆宇宙船に乗り、ドアを閉めるところだったその星のE.T.が鋭い石のようなものを持って

宇宙船に乗ってきた。

それが人間とE.Tとの戦いの始まりだ。

ーーー

ここに他のキッズのアイディアが肉付けされていきました。

また、テーマ内で考え、アートで紙粘土を使って立体化させたE.T.も劇中に出そうということになり、ラーメンの具材に。

どうせ出すならかっこよくしよう、ということで、紙粘土の作品を撮影し、詳細を加えてAIにイラスト化してもらいました。

<イラストのE.T.>

<紙粘土で立体化>

<AIでイラスト化>

これを他のE.T.でも実行。それぞれのイメージをAIへのプロンプトに盛り込み、思い思いのE.T.の姿へと変貌していました。

<劇の作成>

ストーリーは脚本に肉付けしていきましたが、今回は台本作りはしていません!

実際にストーリーをなぞりながら演じてみて、その時にどうする?どうなる可能性がある?と考えながら役や台詞を考えていきました。

捕まったAくん。どんなふうに捕まっている?捕まったらどんなことを言う?というか話せる?話せないと進まないんじゃない?

じゃあ話すところをやってみよう!Aくん、交渉してみて!

いきなり振られたので話せると言う設定を忘れて目で訴えるAくん。

周りのダンボグリーンメンが何故か煽っている。こんな状況にも希望は見出せるのか?外野からツッコミがどんどん入ることで、劇の形ができていきました。

宇宙外生命体、ダンボグリーンメン

CくんのE.T.を元にして、設定を追加、変更して最終形態に持っていきました。

劇で使用した耳はキッズが自作。央祐が週末に作ってきたものをベースにしながら、フリーの時間などで協力して作りきりました!

カチューシャをつけて劇の創作&練習

一気に雰囲気が出てきたと大盛り上がり。頭につけるものが俺にも欲しいとのことで、Aくんはタオルを巻くという発想に至りました。

宇宙SF劇「麺王星 NOODLE PLANET〜ラーメンをめぐる戦い〜」

この作品にはキッズたちのアイディア、夢、思い、そして見出した大いなる可能性が込められています。

さて、「俺たちに可能性しかない」と言う6年生7人、次はどのような挑戦に向かうのでしょうか。楽しみで仕方がありません!

KO

(参考) TCSテーマ学習について、以下よりご覧ください。

・2025年度 年間プログラム(PDF)運用版

・テーマ学習一覧表(実施内容)