【探究領域】時空因縁

【セントラルアイディア】知的好奇心と創造力が未知なる道を明るくする。

<テーマ学習> 〜レポート

テーマ学習初日にプラネタリウム鑑賞をしました。

登山キャンプやネパールツアーなど、自然の星空を知っている彼らにとって、プラネタリウムは馴染みがなかった様子。

ここでは、まず、銀河鉄道に乗ってみることがいちばんの目的でした。テーマタイトルになっている「銀河鉄道に乗って」は、TCS必読百冊にある『銀河鉄道の夜』と繋がっています。今回は、「読む」の時間に扱っていないこともあり、話の内容を知っている子はいません。宮沢賢治が描いた天の川を旅する世界は、科学的根拠に基づき創造されています。プラネタリウムではダイジェスト版になっていて、銀河鉄道の終点で幕を閉じます。SF劇を創作していく段階で、その後の展開にも触れ、再び参考にしていきたいと思っています。

宇宙はわからないことだらけ。観測、データ収集、計算の繰り返しにより、日々研究が進められています。計算上、理論的には成り立つけれども、実際には発見されていないものが多くあります。宇宙に関する本には、そうした研究成果と仮説がまとめられているのです。図書館やスクールにある本から、面白い、不思議、なんで?と学びのアンテナが動く項目を探していきました。

「宇宙の始まりはどうなってたの?ビックバンのきっかけになるインフレーションってどうやって起きたの?」

「宇宙の終わりはどうなるの?みんないなくなっちゃう?また別の宇宙が始まる?なんか食物連鎖みたい。」

「宇宙の端っこってどうなってる?」

「ブラックホールの中はどうなってるの?」

「未来には月に住めるようになるの?」

疑問に対して解説されているところを探していきます。本によって違う言葉で書かれているため、自分がわかりやすいと思う本に出会うためには1冊で解決せずに数冊照らし合わせる必要があります。また、比較によって違う部分を見つけたときには出版年を確かめてみます。参考文献の読み方や記録の取り方なども意識していきました。本ではなくネットで調べたときも基本は一緒。投稿日や投稿元に着目します。

宇宙の年齢が 137 億歳から 138 億歳に延びたと発表されたのは2013年。

「こっちの本には137億年って書いてある。」出版年をみると2013年前になっています。

「1億年も違うって、そんなことあるんだ。」

ヒッグス粒子の発見は2012年。ブラックホールが重力波で発見されたのは、アインシュタインが予言したおよそ100年後の2015年。撮影に成功したのは2019年。長年の研究により、情報がアップデートされているのがわかります。動画も活用して、本と照らし合わせていきます。

インフレーション理論の証明に向けてのライトバード計画での打ち上げ予定は2032年。

「そんな先なのかぁ。20歳になってるよ。」

ブラックホールまでは1600光年。

「光の速さで1600年でしょ。行けないよね。」

ブラックホールとまではいかなくても、月に行く計画は進められていて、月面生活のイメージ図などが載っています。

将来、月に行ってみたいかどうかが話題になると、大きく2つに分かれました。

「行けるなら行ってみたい!」

「えー、安全かどうかわからないし、地球で満足。行かないと思う。」

そう考えると宇宙飛行士たちはどんな心持ちで地球を飛び立つのでしょうか。気になるところです。

本やネットの情報に加えて、宇宙に携わる機関に足を運び、実際に使われていた実験装置を見たり、現地の人から直接説明を受けたりして理解を深めていきます。今回は、JAXAの調布航空宇宙センターに行ってきました。

未来のスペースプレーン(飛行機型のロケット)で月面に行く模擬体験。

「本に載ってた未来の月と同じ感じ。」

「本当に行けるようになりそう。」

地球の外の世界を知りたい、行ってみたいと願い、その実現に向けて研究開発が進んでいます。そして、ただの空想でない、科学的根拠を取り入れて、起こり得る世界を創り出しているのがSFの世界。

数ある作品の中から、映画「メッセージ」を視聴。地球人とは姿も物の見え方も考え方も異なる知的生命体に出会う主人公の葛藤や行動に着目していきました。

自分たちもこれまで学んできたことを踏まえて、宇宙人像を描いてみました。

木星の衛星エウロパ、土星の衛星タイタンやエンケラドスには、生命体がいる可能性があると言われています。また、ドレイクの方程式からは高度な文明を持つ生命体が0ではないことが示されています。

「これだけ銀河がたくさんあるなら、どこかにいるでしょ。」

きっと宇宙人はいる。それに異を唱える子はいませんでした。

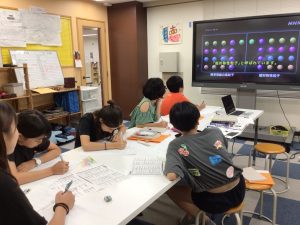

さて、宇宙に携わっている現人との出会いは学びが一層深まります。

昨年度から連続でお世話になっている宇宙飛行士インストラクターの岡部明海さん。今回はTCSに直接お越しくださり、宇宙飛行士のこと、宇宙人のこと、宇宙開発の未来についてなどなど、お話しいただきました。

「岡部さんが宇宙でやりたいことは?」

「月での地球見はやってみたい。」

「アンモニアを食べる宇宙人を考えてみた。」

「それはあり得るかも。」

随所で子どもたちから質問が出てきたことでいつしか対話形式に。

のめり込む彼らに岡部さんからの話も膨らみます。

「宇宙飛行士になりたい人はいる?」の質問には手が挙がらず。

「宇宙飛行士になれる人って、たくさんの試験をクリアして、なんでも知っててポジティブで、スーパーヒューマンって感じだから、無理かな。」

そんな声に対して、日頃宇宙飛行士たちと接している岡部さんは、みんなにも可能性があり、無理なことではないと断言されていました。

たっぷりインプットしてきたところで、アウトプット(劇の創作を)していきます!

まずは設定から考えていきました。

「宇宙人を探すのは?」「地球人より知的な生命体とか。」

「自分たちが宇宙に行って宇宙人化してしまうのは?」

地球以外に住む元地球人。

「月に住むのはどうかな?」

「月より火星の方が住みやすいって岡部さん言ってたよ。」

アルテミス計画は月を起点に火星を探査することを踏まえれば、いずれ火星に移住ことになるかもしれません。

ほかにも、入れてみたい科学的事実を出していきました。

「時間の流れが遅くなること」

「ブラックホールに近づくか、光と同じくらいの速度で移動するか。。」

「ビックバンで新しい宇宙ができる、そのとき人類が絶滅しない方法を考えるとかは?」

「それって、あまりにも現実離れしすぎてない?」

否定してしまうと話が停滞しがちになります。

火星生まれの火星人たちという設定をどうしたら観ている人に伝わるか、動きをつけながら考えていくことに。

「授業で地球の話をするのは?」「先生が説明するとか。」

「修学旅行に地球に行くのは?」

それなら探究旅行にしてしまえば?

「地球についたら、重く感じるよね。どのくらいだろ?」

調べたらわかる情報は考えずに調べてしまいます。

火星で当たり前のことってなんだろう。

「宇宙服を着る。」「砂嵐が吹く。」「土が赤い。」

「地球から出た宇宙デブリも増えて火星に来ているかも。」

「ごみ問題を解決していく話にする?」

どう解決すればいい?

「ごみ捨て場にする星をつくってしまったらいいのでは?」

「その後、星が爆発してブラックホールになってしまう。」

なんだか暗い話になってしまうけど。

「どうせ解決できないでしょ。」「歴史は繰り返されるんじゃないの?」

ネガティブ思考から脱出することが大きな壁となってきました。

彼らの課題が浮き彫りになった感じです。

「宇宙飛行士なんてなれっこない。」と言っていたこととも重なります。

救世主としてAIロボットを登場させることに。宇宙飛行士のポジティブマインドがプログラムされた彼らに鼓舞されるなら、明るいストーリー展開になりそうです。

演じてみては、セリフを変え、流れを変えの繰り返し。

実際に通してみたら25分もかかってしまいました。

あとは、動きをスムーズにしたり、カットしても全体がつながる箇所は切り捨てたりして、15分以内を目指していきました。

<プレゼン&ふりかえり>

ゼロベースからここまでひとつの劇をつくりあげる。大きなミッションを成し遂げることができ、本当に素晴らしいです!

オーディエンスからいただいたコメントの中に「劇でいちばん伝えたかったメッセージは?」という質問があり、ふりかえりで自分たちが思っていたことを聞いてみました。

・なんでも自分ごとに。ポジティブに受け入れたらいいことがあったり楽しくなったりするよ。

・ネガティブでもポジティブな人に巻き込まれていけば、ポジティブになれる。

・やりたくなくても、やってみたら楽しい。

・やってみなきゃわからない。チャレンジしてみよう。

・後回しにしておくと大変なことになる。

・いったんやってみよう、案ずるが産むが易し。

まさに自分たちに向けたメッセージであり、セントラルアイディア「知的好奇心と創造力が未知なる道を明るくする。」にもつながる内容になっていました。

本当にできるか、目標にしているゴールは暗くて見えないけど、知りたいと思ったり、楽しくやっていたりすれば、どんどんできるようになってきて、最後は楽しいって思える。

「最後に楽しかったねで終われば明るい道って言える。」

彼らの目の前にある課題は、エキシとバンド。今は先が見えないけど、どうにか乗り越えたい。まずはやってみること、そうした知的好奇心と創造力で、あと半期をやり抜いていけると信じています。

AN

(参考) TCSテーマ学習について、以下よりご覧ください。

・2024年度 年間プログラム(PDF)運用版

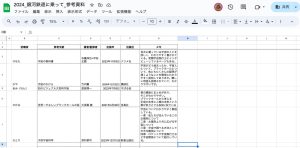

・テーマ学習一覧表(実施内容)